-

8/9/2019 buletin-kespro

1/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

2/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

3/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

4/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

5/44

Situasi Keluarga Berencana (KB) di Indonesia

Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI

International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo telah merubah paradigmadalam pengelolaan masalah kependudukan, yang semula berorientasi kepada penurunan fertilitas (manusia sebagai obyek)menjadi pengutamaan kesehatan reproduksi perorangan dengan menghormati hak reproduksi setiap individu (manusia sebagaisubyek).

Program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkanmanusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan danpembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usiaideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkankeluarga yang berkualitas..

Terdapat tiga indikator tambahan yang berkaitan dengan KB dalam Millenium Development Goals(MDGs) 2015 target 5b(Akses Universal terhadap Kesehatan Reproduksi) yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan

kesehatan ibu. Indikator tersebut adalah Contraceptive Prevalence Rate(CPR),Age Specific Fertility Rate(ASFR),dan unmetneed. Target nasional indikator tersebut pada tahun 2015 adalah CPRsebesar 65%,ASFRusia 15-19 tahun sebesar 30/1000perempuan usia 15-19 tahun dan unmet need5%.

Dalam upaya akselerasi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), dengan memperhatikan RPJMNdan Renstra BKKBN tahun 2010-2014, maka telah direvisi sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014. Sasaran yanghendak dicapai pada tahun 2014 adalah TFRsebesar 2,36, CPRsebesar 60,1% dan unmet needsebesar 6,5%.

Dalam satu dekade terakhir, keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu keadaan stagnanyang ditandai dengan kurangnya perbaikan beberapa indikator KB yaitu CPR, unmet need dan Total Fertility Rate (TFR).Tulisan ini mengkaji situasi pelayanan KB di Indonesia, termasuk indikator-indikator tersebut, juga perbandingan dengan negara-negara ASEAN, dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan KB serta kesehatan ibu dan bayi.

A. Situasi KB di Indonesia Dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN

Gambar 1Jumlah WUS Indonesia Dibandingkan dengan

Negara-negara Anggota ASEAN

Keterangan: jumlah dalam jutaanSumber : Family Planning Worldwide, 2008 Data Sheet

-

8/9/2019 buletin-kespro

6/44

Berdasarkan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah Wanita Usia Subur (WUS) Indonesia merupakan jumlahterbesar di Asia Tenggara, kemudian diikuti Vietnam dan Filipina. Sedangkan negara dengan jumlah WUS terendah di AsiaTenggara adalah Timor Leste.

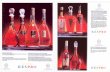

Gambar 2Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia Dibandingkan dengan Negara-negara Anggota ASEAN

Sumber : World Health Statistics, 2013, data rata-rata tahun 2005-2012

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa angka kontrasepsi Indonesia melebihi rata-rata penggunaan kontrasepsi di negara

ASEAN.Gambar 3

TFRIndonesia Dibandingkan dengan Negara-negara Anggota ASEAN

Sumber : SDKI, 2007

Pada grafik di atas dapat kita ketahui bahwa angka TFR Indonesia masih lebih rendah daripada TFR rata-rata negaraASEAN.

Gambar 4Unmet NeedIndonesia Dibandingkan dengan Negara-negara Anggota ASEAN

Sumber : World Health Statistics, 2013, data rata-rata tahun 2005-2012

Pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa unmet needdi Indonesia lebih baik dibandingkan Kamboja, Vietnam dan Thailandnamun kurang baik dibandingkan Filipina, Laos dan Timor Leste.

Rata-rata : 58,1

Rata-rata : 2,9

-

8/9/2019 buletin-kespro

7/44

B. Situasi Keluarga Berencana di Indonesia1. Kesiapan layanan:

Sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 78 disebutkan bahwa pemerintahbertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanankeluarga berencana yang aman bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

a. Alat dan obat kontrasepsi (Alokon)

Pada saat ini Pemerintah menyediakan secara gratis tiga jenis alokon di seluruh wilayah Indonesia, yaitukondom, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan susuk KB. Terdapat 7 provinsi yang menyediakan alokonlainnya juga secara gratis, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua,dan Papua Barat. Di provinsi lain, selain kondom, AKDR, dan susuk KB, jenis alokon lainnya hanya tersedia secaragratis bagi masyarakat miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1). Dengan demikian memang adasebagian masyarakat yang harus membayar sendiri penggunaan alokon yang dibutuhkannya.

b. Fasilitas kesehatanPuskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar diharapkan memberikan kontribusi terbesar dalam

memberikan pelayanan KB di masyarakat. Namun sejak tahun 1997 telah terjadi pergeseran pemanfaatan fasilitaspelayanan kontrasepsi oleh peserta KB dari pelayanan pemerintah ke pelayanan swasta, seperti ditunjukkan dalamhasil SDKI tahun 1997, 2003 dan 2007. Kecenderungan pemanfaatan fasilitas pelayanan swasta untuk pelayanankontrasepsi meningkat secara konsisten dari 42% menjadi 63% dan kemudian 69%, sedangkan di fasilitaspelayanan pemerintah menurun dari 43%, menjadi 28% dan kemudian 22%.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menunjukkan tempat terbanyak masyarakat mendapatkanpelayanan KB di sektor swasta adalah Bidan Praktek Mandiri, yaitu 52,5%. Fasilitas pelayanan pemerintah sepertirumah sakit, puskesmas, pustu dan poskesdes atau polindes digunakan oleh sekitar 23,9% peserta KB.

Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011, kegiatan pelayanan KIA/KB telah dilaksanakan di 97,5%puskesmas. Pelayanan KIA dan KB termasuk 6 (enam) pelayanan wajib puskesmas, maka seharusnya setiappuskesmas menyediakan layanan tersebut. Namun, masih ada puskesmas yang belum memberikan pelayanan KIAdan KB, seperti di Provinsi Papua terdapat 18,4% puskesmas yang belum memberikan layanan KIA dan KB, PapuaBarat 5,8%, dan Maluku 3,1%.

Didapatkan pula bahwa sebanyak 32,6% puskesmas memiliki ruangan poliklinik khusus KB. Persentase

puskesmas yang memiliki poliklinik khusus KB terbesar terdapat di DKI Jakarta (66,4%) dan terendah di ProvinsiSulawesi Tenggara (12,9%). Di daerah perkotaan sekitar 43,2% puskesmas memiliki poliklinik khusus KB sementaradi daerah perdesaan sekitar 29%.

Meskipun 97,5% puskesmas telah melaksanakan pelayanan KIA/KB, namun puskesmas yang petugasnyatelah mendapat pelatihan KB baru 58% dan hanya terdapat 32,2% puskesmas yang memiliki kecukupan sumberdaya dalam program KB. Kecukupan sumber daya tersebut meliputi kompetensi pelayanan, ketersediaan petugas dipuskesmas, ketersediaan pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO), dan bimbingan teknis.

Gambar 5Asupan Sumber Daya Program Keluarga Berencana

Sumber: Rifaskes 2011

-

8/9/2019 buletin-kespro

8/44

2. Kualitas layanana. Pemilihan Metode

Gambar 6Pemakaian MKJP dan Non MKJP Tahun 1991-2012

Sumber : SDKI

Pada grafik di atas dapat kita lihat rasio penggunaan Non-MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan MKJPsetiap tahun semakin tinggi, atau pemakaian kontrasepsi non-MKJP lebih besar dibandingkan dengan pemakaiankontrasepsi MKJP. Padahal Couple Years Protection(CYP) Non-MKJP yang berkisar 1-3 bulan memberi peluang besar

untuk putus penggunaan kontrasepsi (20-40%).Sementara itu CYPdari MKJP yang berkisar 3-5 tahun memberi peluang untuk kelangsungan yang tinggi, namun

pengguna metode ini jumlahnya kurang banyak. Hal ini mungkin disebabkan karena penggunaan metode inimembutuhkan tindakan dan keterampilan profesional tenaga kesehatan yang lebih kompleks.

b. Kepuasan penggunaan KBSalah satu yang mempengaruhi kepuasan dalam menggunakan alat/cara KB adalah masalah/efek samping yang

timbul. Tabel di bawah ini menunjukkan data mengenai masalah yang timbul dalam pemakaian alat/cara KB menurutmetode yang dipakai.

Tabel 1Distribusi Persentase Peserta KB yang Mengalami Masalah dengan Alat/Cara KB

yang Digunakan, Menurut Metode yang Dipakai

Sumber: SDKI 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa IUD, yang merupakan salah satu metode MKJP, paling sedikit

menimbulkan keluhan dibandingkan pil, suntikan dan susuk KB.

3. Dampaka. Pengetahuan pengguna KB

Metode KB dapat dibedakan menjadi KB cara modern dan cara tradisional. Metode KB cara modern adalahsterilisasi, pil, IUD, suntik, susuk KB, kondom, intravagina/diafragma, kontrasepsi darurat dan Metode Amenorea Laktasi(MAL). Sedangkan cara tradisional misalnya pantang berkala dan senggama terputus.

Masalah utama yangdihadapi

Pil IUD Suntikan Susuk KB

Tidak ada 85,9 95,2 78,1 86,5

Berat badan naik

1,6

0,3

2,6

1,1

Berat badan turun

0,5

0,1

0,9

0,1

Pendarahan 0,5 0,5 0,8 0,4

Hipertensi 0,2 0,0 0,3 0,3

Pusing kepala 5,8 0,7 6,1 2,9

Mual

2,7

0,2

0,4

0,1

Tidak haid

0,2

0,1

6,2

2,1

Lemah/letih 0,3 0,7 0,7 0,7

Lainnya 2,1 2,0 3,8 5,9

Tidak tahu

0,1

0,0

0,1

0,0

Jumlah

100

100

100

100

-

8/9/2019 buletin-kespro

9/44

Gambar 7Pengetahuan Mengenai KB Cara Modern

Berdasarkan Usia

Sumber : SDKI 2012

Pada grafik di atas terlihat bahwa suntik dan pil adalah cara KB modern yang paling diketahui oleh masyarakat di semuagolongan usia, termasuk pada usia risiko tinggi di atas 35 tahun. Kedua jenis kontrasepsi tersebut dinilai kurang efektif untukmencegah kehamilan. Jenis kontrasepsi yang efektif untuk mencegah kehamilan bagi wanita risiko tinggi adalah MKJP sepertiIUD, sterilisasi wanita dan sterilisasi pria.

Gambar 8Pengetahuan Mengenai KB Cara Modern

Berdasarkan Tempat Tinggal

Sumber : SDKI 2012

Berdasarkan jenis tempat tinggal, pengetahuan mengenai sterilisasi, IUD, kondom, diafragma, kontrasepsi darurat danMAL di perkotaan cenderung lebih tinggi, sedangkan pil, suntik dan implan di perkotaan juga lebih tinggi namun tidak jauhberbeda dengan perdesaan.

-

8/9/2019 buletin-kespro

10/44

Gambar 9Pengetahuan Mengenai KB Cara Modern

Berdasarkan Pendidikan

Sumber : SDKI 2012

Pada setiap tingkatan pendidikan, baik yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMU+, maupun tamatSMU+, metode yang paling diketahui adalah suntik dan pil. Sedangkan yang kurang diketahui, di setiap tingkat pendidikanjuga hampir sama, yaitu MAL, kontrasepsi darurat, dan diafragma. Pada gambar di atas juga dapat kita lihat bahwa yangmengetahui mengenai pil, suntik dan susuk cenderung sama di tiap level pendidikan, kecuali untuk yang tidak sekolah.Sedangkan sterilisasi, IUD, dan metode lain cenderung semakin diketahui seiring meningkatnya pendidikan.

b. Total Fertility Rate(TFR)Gambar 10

Total Fertility Rate Tahun 1991-2012

Sumber: SDKI 2012

Gambar di atas menyajikan TFR hasil SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007 dan 2012. Terlihat adanyapenurunan dari 3 anak per wanita pada SDKI 1991 menjadi 2,6 anak pada SDKI 2002-2003. Angka TFRini stagnan dalam 3periode terakhir pemantauan SDKI (2002, 2007, 2012). Untuk mencapai target RPJMN 2014 sebesar 2,36 maupun targetMDG2015 sebesar 2,11, tampaknya dibutuhkan upaya lebih sungguh-sungguh

Target RPJMN 2014 :

TFR= 2,36

-

8/9/2019 buletin-kespro

11/44

Gambar 11CPRdan TFR Tahun 1991-2012

Sumber : SDKI 2012

Pada grafik yang memuat CPRdan TFRdi atas dapat kita lihat bahwa meski angka CPRterus meningkat dari kurunwaktu tahun 1991-2012, namun angka TFRpada periode tahun yang sama hanya mengalami sedikit penurunan yaitu 3pada tahun 1991 dan hanya menurun menjadi 2,6 pada tahun 2012.

c. Age Specific Fertility RateASFR untuk usia 15-19 tahun menggambarkan banyaknya kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun. Hasil SDKI

2012, ASFRuntuk usia 15-19 tahun adalah 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun sedangkan target yang diharapkanpada tahun 2015 adalah 30 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.

d. Drop-Out (DO) rate KB

Gambar 12DO RateKB Tahun 2003 dan 2007

Sumber: SDKI 2003 dan SDKI 2007

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa angka ketidaklangsungan ( drop-out) metode non-MKJP (pil dan suntikan)lebih tinggi dibandingkan metode MKJP (implantdan IUD) .

-

8/9/2019 buletin-kespro

12/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

13/44

KESIMPULAN

1. Penggunaan kontrasepsi di Indonesia di atas persentase rata-rata negara-negara ASEAN, TFRdi bawah TFR rata-rataASEAN dan unmet need berada di pertengahan (urutan 4 dari 7 negara).

2. Kegiatan pelayanan KIA/KB telah dilaksanakan di 97,5% puskesmas, namun puskesmas yang petugasnya telah mendapatpelatihan KB baru 58% dan puskesmas yang memiliki kecukupan sumber daya untuk pelayanan KB hanya 32,2%.3. Terdapat kecenderungan peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan swasta untuk pelayanan kontrasepsi.4. Dibutuhkan upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk mencapai target nasional dari indikator pelayanan KB (TFR, ASFR

15-19 tahun, CPR, unmet need) yang telah ditetapkan.5. TFR tahun 1991-2012 cenderung menurun dari 3 menjadi 2,6 sedangkan target RPJMN 2014 sebesar 2,36 maupun

target MDGs2015 sebesar 2,11.6. ASFR untuk usia 15-19 tahun adalah 48 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, sedangkan targetnya pada tahun 2015 adalah

30 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun.7. Angka Kesertaan ber-KB (CPR) cara modern tahun 1991-2012 cenderung meningkat dari 47,5% menjadi 57,9%,

sedangkan target RPJMN 2014 sebesar 60,1% dan target MDGs2015 sebesar 65%.8. Unmet need tahun 1991-2012 cenderung menurun dari 12,7% menjadi 8,5%, sedangkan target RPJMN 2014 sebesar

6,5% dan target MDGs 2015 sebesar 5%9. Rasio non-MKJP/MKJP tahun 1991-2012 justru cenderung meningkat dari 1,5 menjadi 4,5. Angka drop outnon MKJP juga

cenderung lebih tinggi dibandingkan MKJP.10. IUDyang merupakan salah satu MKJP, paling sedikit menimbulkan keluhan/masalah dibandingkan pil, suntikan dan susuk

KB.11. Metode KB yang paling diketahui masyarakat adalah pil dan suntik, sedangkan yang kurang diketahui adalah diafragma

dan kontrasepsi darurat.12. Metode pil, suntik dan susuk diketahui dalam proporsi yang hampir sama baik di perkotaan maupun perdesaan dan

di berbagai tingkat pendidikan. Sedangkan metode KB lain cenderung lebih diketahui di perkotaan dan tingkat pendidikanyang lebih tinggi.

-

8/9/2019 buletin-kespro

14/44

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik (2008). Survei Demografi dan Kesehatan 2007, Jakarta.2. Badan Pusat Statistik (2013). Survei Demografi dan Kesehatan 2012, Jakarta.

3. Badan Pusat Statistik (2011). Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010, Jakarta.4. Kementerian Kesehatan. Laporan Nasional Riset Fasilitas Kesehatan 2011, Badan Litbang Kesehatan, Jakarta, 2012.5. Kementerian Kesehatan. Laporan Riset Kesehatan Dasar 2012, Badan Litbang Kesehatan, Jakarta 2013.6. Population Reference Bureau. Family Planning Worldwide 2008 Data Sheet, Washington.7. World Health Organization. World Health Statistics2013, Italia World Health Organization, 2013.

-

8/9/2019 buletin-kespro

15/44

I. Latar BelakangTujuan Millenium Development Goal(MDG) 5 adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dimana indikator utamanya

adalah penurunan kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan indikator proksinya adalah peningkatanpersalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 90% pada tahun 2015. Selain pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan, penurunan kematian ibu dipengaruhi juga oleh keberhasilan pencapaian universal akses kesehatan reproduksilainnya yang kemudian tertuang dalam MDG 5b dengan indikator: CPR (Contraceptive Prevalence Rate), ASFR (AgeSpecific Fertility Rate) 15-19 tahun,ANC (Ante Natal Care) danUnmet need pelayanan KB.

Sejalan dengan strategi Making Pregnancy Safer untuk penurunan Angka Kematian Ibu, maka intervensi mengacupada 3 tiga pesan kunci yaitu : 1) setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 2) setiap komplikasi obstetrikneonatal mendapat penanganan yang adekuat dan 3) setiap wanita usia subur mendapat akses terhadap pencegahan

kehamilan yang tidak diinginkan serta penanganan aborsi yang tidak aman. Berdasarkan Studi Lancet di negara-negaradengan tingkat kelahiran yang tinggi, keluarga berencana bermanfaat baik untuk kesehatan ibu dan bayi, dimanadiperkirakan dapat menurunkan 32% kematian ibu dengan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan dapatmenurunkan 10% kematian anak, dengan mengurangi jarak persalinan kurang dari 2 tahun (Cleland, Bernstein, Ezeh,Faundes, Glasier and Innis.2006).

Sejak tahun 1990 sudah ada upaya strategis yang dilakukan dalam upaya menekan AKI yakni melalui pendekatansafe motherhood, dengan menganggap bahwa setiap kehamilan mengandung risiko, walaupun kondisi kesehatan ibusebelum dan selama kehamilan dalam keadaan baik. Melalui pendekatan tersebut World Health Organization (WHO)mengembangkan konsep Four Pillars of Safe Motherhooduntuk menggambarkan berbagai upaya yang harus dilakukanuntuk menyelamatkan ibu dan bayi sebagai satu kesatuan. Keempat pilar tersebut adalah 1) Keluarga Berencana;2) Asuhan Antenatal; 3) Persalinan Bersih dan Aman; dan 4) Pelayanan Obstetri Esensial (WHO, 1994) .Asuhan antenatalcakupannya sudah bagus, meningkat terus setiap tahun (SDKI 2012: 95,7%) meskipun kesenjangan dengan K4 nya masihagak jauh (SDKI 2012: K4 73,5%). Persalinan bersih dan aman oleh tenaga kesehatan, cakupannya menurut laporanSDKI meningkat cukup tajam dari 38,5% (SDKI 1992) menjadi 83,1% (SDKI 2012). Demikian juga dengan pelayananobstetri esensial sudah dikembangkan melalui pendekatan terpadu pelayanan antenatal. Namun Keluarga Berencana (KB)yang sudah berkembang pesat selama 30 tahun (1970-2000), yang telah berhasil menurunkan Total Fertility Rate(TFR,angka kelahiran total) dari 5,6 (tahun 70-an) menjadi 2,8 (SDKI 1990), justru cenderung stagnansejak tahun 2000-an. Halini dapat terlihat dari Total Fertility Rate (TFR) laporan SDKI yang stagnandi angka 2,6 dalam 10 tahun terakhir (SDKI2002-SDKI 2012), sementara target nasional adalah 2,1 pada tahun 2014 (RPJMN).

Keluarga Berencana (KB), dengan indikator CPR (Contraceptive Prevalence Rate = angka kesertaan ber-KB) danunmet needpelayanan KB (pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan KB namun tidak dapat melaksanakannya

dengan berbagai alasan) belakangan masuk dalam MDGsyang tertuang dalam MDG 5b (mewujudkan akses kesehatanreproduksi bagi semua pada tahun 2015). Adapun target yang ditetapkan untuk kedua indikator ini adalah meningkatkanCPR metode modern menjadi 65% dan menurunkan unmet need pelayanan KB menjadi 5% pada tahun 2015.

Dua indikator KB di atas dalam sepuluh tahun terakhir tidakmengalami banyak kemajuan. CPR cara modern yangsudah meningkat pesat selama kurang lebih 10 tahun dari 47% (SDKI 1991) menjadi 56,5% (SDKI 2002) berartipeningkatan sebesar 9,5% hanya naik 1,4% menjadi 57,9% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini (SDKI 2012).Demikian juga persentase kelompok unmet need yang sudah menurun pesat selama kurang lebih 10 tahun dari 12,7%SDKI 1991) menjadi 8,6% (SDKI 2002), berarti penurunan sebesar 4,1%, malah meningkat 0,5% menjadi 9,1% (SDKI2007) dan baru turun lagi sebesar 0,6% menjadi 8,5% (SDKI 2012); praktis penurunannya dalam kurun waktu 10 tahunterakhir ini hanya 0,1%. Masih jauhnya target kedua indikator program KB ini patut diduga berkontribusi terhadaplandainya penurunan AKI dimana program KB merupakan salah satu upaya penurunan AKI di bagian hulu.

Pelayanan KB Pasca Persalinan dalam Upaya

Mendukung Percepatan Penurunan

Angka Kematian Ibudr. Inti Mujiati

http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Jolene+Innishttp://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Jolene+Innis -

8/9/2019 buletin-kespro

16/44

Masih rendahnya angka CPRini berkaitan dengan masih tingginya unmet need. Tingginya unmet needpelayanan KB,yakni 8,5% dari jumlah pasangan usia subur (PUS), baik untuk membatasi kelahiran (4,6%) maupun menjarangkankelahiran (3,9%) berpotensi besar untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Oleh sebab itu, dalam upayameningkatkan kesehatan ibu, sasaran utama program KB adalah pada kelompok unmet need,dan ibu pasca bersalinmerupakan sasaran yang sangat penting. KTD pada ibu pasca bersalin, akan dihadapkan pada dua hal yang sama-samaberisiko. Pertama, jika kehamilan diteruskan, maka kehamilan tersebut akan berjarak sangat dekat dengan kehamilansebelumnya, yang merupakan salah satu komponen 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat).

Keadaan ini akan menjadi kehamilan yang berisiko terhadap terjadinya komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifasberikutnya yang dapat berkontribusi terhadap kematian ibu (dan juga kematian bayi). Kedua, jika kehamilan diakhiri(aborsi, terutama jika dilakukan dengan tidak aman), maka berpeluang untuk terjadinya komplikasi aborsi yang juga dapatberkontribusi terhadap kematian ibu. Oleh sebab itu, KB pasca persalinan merupakan suatu upaya strategis dalampenurunan AKI, juga AKB dan sekaligus juga penurunan TFR.

Ada berbagai rujukan yang mendefinisikan tentang KB pasca persalinan, di antaranya menyebutkan bahwa KB pascapersalinan adalah penggunaan metode KB sampai satu tahun setelah persalinan atau dalam satu tahun pertamakelahiran. Namun, Kementerian Kesehatan membatasi periode KB pasca persalinan adalah sampai dengan 42 hari pascabersalin. Hal ini ditetapkan untuk mencegah missed opportunity pada ibu pasca bersalin, dimana jumlah kelahiran diIndonesia sangat besar, diperkirakan sekitar 4.500.000 setiap tahunnya (Riskesdas 2007), dan 760.000 (17%) diantaranya merupakan kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Oleh sebab itu, definisi KB pascapersalinan di Indonesia adalah: pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi segera sesudah melahirkan sampai 6minggu (42 hari) sesudah melahirkan.

Namun sejauh ini cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan masih belum menggembirakan. Berdasarkan LaporanHasil Pelayanan Kontrasepsi Januari-Juli 2013 (BKKBN), cakupan KB Pasca Persalinan dan Pasca Kegugurandibandingkan dengan cakupan peserta KB Baru masih sebesar 13,27%. Capaian tersebut juga masih didominasi oleh nonMKJP yaitu suntikan (52,49%) dan pil (18,95%), sementara capaian MKJP implan (8,08%), IUD (14,06%), MOW (3,27%)dan MOP (0,02%). Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain belum tersosialisasinya pelayanan KBPasca Persalinan dengan baik, belum samanya persepsi tentang metode KB Pasca Persalinan dan kecilnya angka inikemungkinan juga karena belum masuknya cakupan KB Pasca Persalinan dalam laporan rutin KIA.

II. Penguatan Pelayanan KB Pasca PersalinanDasar penyelenggaraan pelayanan KB adalah UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 tentang

Keluarga Berencana yang berbunyi: (1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturankehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas (2) Pemerintahbertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanankeluarga berencana yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat (3) Ketentuan mengenai pelayanan keluargaberencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KB Pasca Persalinan sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak 2007, melalui Program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi (P4K), di dalamnya terdapat amanat persalinan yang memuat tentang perencanaanpenggunaan KB setelah bersalin.Penerapan KB pasca persalinan inisangat penting karenakembalinya kesuburan padaseorang ibu setelah melahirkan tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sebelum datangnya siklus haid, bahkan padawanita menyusui. Ovulasi pertama pada wanita tidak menyusui dapat terjadi pada 34 hari pasca persalinan, bahkan dapatterjadi lebih awal. Hal ini menyebabkan pada masa menyusui, seringkali wanita mengalami kehamilan yang tidakdiinginkan (KTD/unwanted pregnancy) pada interval yang dekat dengan kehamilan sebelumnya. Kontrasepsi seharusnyasudah digunakan sebelum aktifitas seksual dimulai. Oleh karena itu sangat strategis untuk memulai kontrasepsi seawalmungkin setelah persalinan.

Pelayanan KB pasca persalinan merupakan strategi yang penting dari kesehatan masyarakat dengan keuntunganyang signifikan terhadap ibu dan bayinya. Idealnya pemilihan kontrasepsi pasca persalinan, telah diperkenalkan pada saatkehamilan agar tidak terlambat untuk mendapatkannya karena pada umumnya wanita mulai menggunakan kontrasepsipada minggu keenam pasca persalinan. Pelayanan KB Pasca Persalinan merupakan salah satu program strategis untukmenurunkan kehamilan yang tidak diinginkan.

-

8/9/2019 buletin-kespro

17/44

Seorang ibu yang baru melahirkan bayi biasanya lebih mudah untuk diajak menggunakan kontrasepsi, sehinggawaktu setelah melahirkan adalah waktu yang paling tepat untuk mengajak seorang ibu menggunakan kontrasepsi. Tujuanpelayanan KB Pasca Persalinan adalah untuk mengatur jarak kehamilan/kelahiran, dan menghindari kehamilan yang tidakdiinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Pelayanan KB pascapersalinan dimulai dengan pemberian informasi dan konseling yang sudah dimulai sejak masa kehamilan. Tenagakesehatan sebagai pemberi pelayanan memegang peranan penting dalam memberikan informasi dan konseling KB pascapersalinan kepada calon peserta KB.

KB Pasca Persalinan dilaksanakan pada periode menyusui. Rekomendasi Hasil Kajian Health Technology Assesment(HTA) Indonesia, tahun 2009, tentang KB pada Periode Menyusui adalah sebagai berikut:

Wanita pada periode menyusui direkomendasikan untuk menggunakan kontrasepsi KB sebelum terjadi ovulasi pertamakali sekitar 155 45 hari.

Bahwa Pemberian ASI Eksklusif menunda terjadinya ovulasi.

Metode kontrasepsi progestin tidak mengganggu volume dan kandungan nutrisi Air Susu Ibu.

Kontrasepsi pil progestin (progestin-onlyminipills) dapat mulai diberikan dalam 6 minggu pertama pasca persalinan.Namun, bagi wanita yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, minipil dapat segeradigunakan dalam beberapa hari (setelah 3 hari) pasca persalinan.

Kontrasepsi suntikan progestin/ Depo Medroxy Progesteron Acetat (DMPA) pada minggu pertama (7 hari) atau

minggu keenam (42 hari) pasca persalinan terbukti tidak menimbulkan efek negatif terhadap menyusuimaupun perkembangan bayi.

Penggunaan DMPA jangka panjang (> 2 tahun) terbukti menurunkan densitas mineral tulang sebesar 5-10% pertahun.Namun, WHO merekomendasikan tidak adanya pembatasan lama penggunaan DMPA bagi wanita usia 18-45 tahun.

Tidak terdapat hubungan antara durasi penggunaan DMPA dengan peningkatan risiko kanker payudara.

Kontrasepsi implan merupakan pilihan bagi wanita menyusui dan aman digunakan selama masa laktasi, minimal 4minggu pasca persalinan.

AKDR pasca plasenta aman dan efektif, tetapi tingkat ekspulsinya lebih tinggi dibandingkan ekspulsi 4 minggupasca per sal inan. Ekspu ls i dapat diturunkan dengan cara melakukan insersi AKDR dalam 10 menit setelah ekspulsiplasenta, memastikan insersi mencapai fundus uterus, dan dikerjakan oleh tenaga medis dan paramedis yang terlatihdan berpengalaman.

Jika 48 jam pasca persalinan telah lewat, insersi AKDR ditunda sampai 4 minggu atau lebih pasca persalinan

AKDR 4 minggu pasca persalinan aman dengan menggunakan AKDR copper T, sedangkan jenis non coppermemerlukan penundaan sampai 6 minggu pasca persalinan.

Penggunaan kontrasepsi kombinasi oral dalam 6 bulan pasca persalinan dapat menurunkan volume ASI pada wanitamenyusui.

Pada negara-negara dengan keterbatasan akses terhadap kontrasepsi, MAL dapat direkomendasikan untukdigunakan.

Metode Amenore Laktasi (MAL) efektif mencegah kehamilan pada wanita menyusui pasca persalinan yangmemenuhi kriteria sebagai berikut: amenorea, pemberian ASI eksklusif, proteksi terbatas pada 6 bulan pertama.MAL dapat diper timbangkan penggunaannya pada daerah dengan keterbatasan akses terhadap kontrasepsi.

Mengacu pada rekomendasi HTAtersebut, semua metode baik hormonal maupun non hormonal dapat digunakan

sebagai metode dalam pelayanan KB Pasca Persalinan. Metode tersebut meliputi:a. Non hormonal

1. Metode Amenore Laktasi (MAL).2. Kondom.3. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).4. Abstinensia (Kalender).5. Kontrasepsi Mantap (Tubektomi dan Vasektomi).

b. Hormonal1. Progestin: pil, injeksi dan implan.2. Kombinasi: pil dan injeksi.

-

8/9/2019 buletin-kespro

18/44

Walaupun semua metode kontrasepsi dapat digunakan sebagai metode KB Pasca Persalinan, namun mengingat dropout (DO) yang cukup tinggi dalam penggunaan non MKJP, maka dalam memberikan pelayanan konseling klien diarahkanuntuk memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), seperti implan dan AKDR. Dengan MKJP, angka ketidakberlangsungan kontrasepsi (DO) diharapkan dapat ditekan atau dikurangi. Khusus untuk AKDR Pasca Persalinan, terdapatwaktu-waktu yang direkomendasikan oleh HTA, berdasarkan tingkat ekspulsinya.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Ekspulsi pada Pemasangan AKDR dalam Masa Nifas

Sumber : KB pada Periode Menyusui (Hasil Kajian HTA Health Technology Assessment (HTA)Indonesia, tahun 2009)

Pelayanan KB pasca persalinan sebagaimana pelayanan KB pada umumnya dapat dilakukan oleh tenaga dokter danbidan yang kompeten. Dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh bidan, mengacu pada Peraturan Menteri KesehatanNomor 1464/MENKES/PER/IX/2010, Pasal 12 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, dimana dinyatakan bahwabidan dapat : 1) memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana2) memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom, dan dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa selain kewenangan tersebut, bagibidan yang menjalankan program pemerintah, bidan berwenang memberikan pelayanan: 1) pemberian alat kontrasepsisuntikan, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dan memberikan alat kontrasepsi bawah kulit. 2) pelayanan tersebut hanya dapatdiberikan oleh bidan yang terlatih.

Upaya intensif pengembangan KB pasca persalinan di Indonesia sudah dilakukan pada tahun 2011, dimulai denganpenyusunan pedoman pelayanan KB pasca persalinan (di dalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur PemasanganAKDR Pascaplasenta), penyusunan kurikulum pelatihan KB pasca persalinan, ToT (training of trainers) bagi para pelatihuntuk 33 provinsi dan pelatihan KB pasca persalinan bagi tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB baik di fasilitaspelayanan kesehatan dasar maupun rujukan (bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan). Pada tahun 2012,telah dilatih tenaga kesehatan dari 675 Puskesmas dan RS kabupaten/kota, yang terdiri dari 516 Puskesmas dan 159Rumah Sakit di seluruh Indonesia (sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2A dalam upaya percepatan penurunan AngkaKematian Ibu). Target pada tahun 2013 fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapat pelatihan KB Pasca Persalinanadalah 681 dan target pada tahun 2014 adalah 1.514 fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping hal-hal tersebut di atas,KB pasca persalinan diintegrasikan pula dalam P4K, Kelas Ibu Hamil dan pelayanan antenatal terpadu. Dalam pelayananantenatal terpadu, tenaga kesehatan pemberi layanan antenatal berkewajiban memberikan konseling KB pasca persalinankepada ibu hamil agar setelah bersalin ibu dapat segera mendapatkan pelayanan KB.

Dalam Kelas Ibu Hamil, salah satu materi yang dibahas adalah tentang KB pasca persalinan, dan dalam empat kalipertemuan, minimal satu kali pertemuan, ibu hamil didampingi oleh suami atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan agarkesehatan ibu selama hamil, bersalin, nifas, termasuk kesehatan bayi yang baru dilahirkannya dan kebutuhan akan KBpasca persalinan menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh keluarga. Dalam P4K, ibu hamil dan keluarga diberipenjelaskan tentang kesehatan maternal termasuk KB pasca persalinan dan diminta untuk menandatangani AmanatPersalinan yang salah satunya adalah kesepakatan tentang metoda KB yang akan dipakainya kelak setelah bersalin.Di samping itu, untuk menghilangkan hambatan pembiayaan dalam mengakses pelayanan KB pasca persalinan,Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan pelayanan KB pasca persalinan dalam paket JaminanPersalinan atau yang lebih dikenal dengan singkatannya Jampersal. Jampersal itu sendiri merupakan jaminankesehatan.

Waktu

Insersi AKDR

Definisi Tingkat Ekspulsi Observasi

Insersi dini pasca plasen-ta

Insersi dalam 10 menitsetelah pelepasanplasenta

9,5-12,5 %

Ideal: tingkat ekspulsirendah

Insersi segera pasca per-salinan

Lebih dari 10 menit s.d.48 jam pasca persalinan

25 - 37 %

Masih aman

Insersi tunda pasca per-salinan

Lebih dari 48 jam s.d. 4minggu pasca persalinan

TIDAK DIREKOMEN-DASIKAN

Meningkatkan risikoperforasi dan ekspulsi

Perpanjangan intervalpasca persalinan

Lebih dari 4 minggu pas-ca persalinan

313%

Aman

-

8/9/2019 buletin-kespro

19/44

yang diberikan kepada ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaannifas (termasuk pemeriksaan bayi baru lahir) dan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan sehingga pada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi.

Namun dalam kenyataannya, pelayanan KB pasca persalinan ini belum terlaksana dengan baik, terbukti dengancakupan pelayanannya yang masih sangat rendah, termasuk capaiannya dalam program Jampersal yang didanai olehpemerintah. Berbeda dengan paket pelayanan untuk antenatal, pertolongan persalinan, nifas dan bayi baru lahir yang telah

dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, maka sebaliknya dengan paket pelayanan untuk KB belum termanfaatkandengan baik oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan KB masuk dalam paket pelayananJampersal dimana pasien tidak dibebankan biaya pelayanan (juga ada ketentuan bahwa seluruh peserta Jampersal wajibuntuk mengikuti KB pasca persalinan), ternyata masih sedikit yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

III. Penguatan Konseling KB Pasca PersalinanKonseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien-petugas untuk membantu klien

mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedangdihadapi. Proses konseling yang baik mempunyai empat unsur kegiatan: 1) pembinaan hubungan yang baik, 2) penggaliandan pemberian informasi 3) pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan perencanaan dan 4) menindaklanjutipertemuan.

Dalam pelayanan KB pasca persalinan, sebelum mendapatkan pelayanan kontrasepsi, klien dan pasangannya harusmendapat informasi dari petugas kesehatan secara lengkap, jelas dan benar agar dapat menentukan pilihannya dengantepat. Pelayanan KB pasca persalinan akan berjalan dengan baik bila didahului dengan konseling yang baik, dimana klienberada dalam kondisi yang sehat, sadar, dan tidak di bawah tekanan ataupun tidak dalam keadaan kesakitan.

Konseling pelayanan KB pasca persalinan dapat menggunakan media lembar balik Alat Bantu PengambilanKeputusan (ABPK) ber-KB. Konseling KB pasca persalinan ini dapat dilaksanakan pada waktu pemeriksaan kehamilan,saat mengisi amanat persalinan dalam P4K dan saat mengikuti kelas ibu hamil, selama proses persalinan, pascapersalinan, dan sebelum/sesudah pelayanan kontrasepsi. Setelah dilakukan konseling pada klien dan sudah ditentukanmetode kontrasepsi yang dipilih, klien memberikan persetujuannya berupa tanda tangan pada lembar persetujuan tindakanmedis (informed consent) untuk metode KB AKDR, implan serta kontrasepsi mantap (tubektomi dan vasektomi).

IV. Pencatatan dan Pelaporan KB Pasca PersalinanSecara sederhana, jumlah target atau sasaran peserta KB Pasca Persalinan adalah pasangan usia subur yang

isterinya sedang dalam kondisi masa nifas (sampai 42 hari pasca persalinan). Jadi sasaran jumlah peserta KB pascapersalinan sama dengan sasaran jumlah ibu bersalin, diperkirakan dengan menggunakan cara perhitungan berikut :Jumlah Ibu Bersalin = 1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah penduduk

Untuk memaantau kinerja pelayanan KB pasca persalinan maka indikator yang dilaporkan adalah cakupanpelayanan KB pasca persalinan dengan metode kontrasepsi modern. Rumus Cakupan Pelayanan KB Pasca Persalinanadalah sebagai berikut:

Hasil pelayanan KB merupakan hasil kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan KB, baikpada unit pelayanan kesehatan pemerintah (Poskesdes/Polindes, Puskesmas/Pustu, RS Pemerintah, unit pelayanan milikTNI/POLRI), maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta (Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik Swasta, RSSwasta, Klinik KB, Rumah Bersalin, dan Praktik Bersama).

Agar hasil pelayanan KB Pasca Persalinan dapat menggambarkan kinerja seorang tenaga kesehatan maka semuakegiatan pelayanan KB pasca persalinan yang dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus dicatat dalamformat yang ada (kohort KB, kohort Nifas, kartu status peserta KB/K4, dan F2 KB) dan kemudian dilaporkan kepada Dinas

Jumlah PUS yang mengikuti KB pasca persalinan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun

X 100%Jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

-

8/9/2019 buletin-kespro

20/44

Kesehatan dan SKPD Kab/Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnyadilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Permasalahan saat ini adalah pelayanan KB Pasca Persalinan belum masukdalam laporan rutin KIA.

V. Kesimpulan:1. KB Pasca Persalinan merupakan salah satu upaya terobosan untuk mencegah missed opportunity, meningkatkan

CPR, menurunkan unmet need dan mendukungpercepatan penurunan AKI.2. Harapan terkait Pelayanan KB Pasca Persalinan:

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan KB Pasca Persalinan yang lebih diarahkan pada Metode KontrasepsiJangka Panjang (MKJP).

Pemberian konseling yang berkualitas sebelum pelayanan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan ABPK-KBpada saat pemeriksaan kehamilan, mengisi amanat persalinan dalam P4K dan saat mengikuti kelas ibu hamil,selama proses persalinan, pasca persalinan, maupun sebelum/sesudah pelayanan kontrasepsi.

Agar pelayanan KB Pasca Persalinan berkualitas, perlu memperhatikan sumber daya, seperti ketersediaan tenagakesehatan yang kompeten, ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, ketersediaanpedoman dan media komunikasi serta dukungan manajemen.

Pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB Pasca Persalinan masuk ke dalam format pelaporan rutin KIA (F1-8).3. Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan perlu dilaksanakan pelatihan KB Pasca Persalinan,

termasuk pemasangan AKDR Pasca plasenta.4. Dalam rangka penguatan KB Pasca persalinan perlu peningkatan sosialisasi, koordinasi, advokasi kepada lintas

program dan lintas sektor terkait.

DAFTAR PUSTAKA1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Laporan hasil Pelayanan Kontrasepsi, bulan Juli 2013, BKKBN.3. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012.4. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2007.5. Cleland, J, Stan, B., Alex, E., Anibal, F, Anna, G., Jolene, I. (2006). Lancet : Family Planning: The Unfinished Agenda.6. Departemen Kesehatan. Rencana Stategis Making Pregnancy Safer (MPS)2001-2010., Jakarta, 2001

7. Departemen Kesehatan. Panduan Pelaksanaan Strategi Making Pregnancy Safer and Child Survival, Jakarta 2008.8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Jakarta, 2009.

9. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Jakarta, 2010.10. Kementerian Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta, 2010.11. Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyeleng-

garaan Praktik Bidan.12. Kementerian Kesehatan. Kajian Health Technology Assesment Indonesia 2009, KB pada Periode Menyusui, Hasil Kajian

HTA, Jakarta 2010.13. Kementerian Kesehatan. Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Jakarta, 2012.14. Kementerian Kesehatan. Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Berencana, Upaya Menuju Pelayanan KB

Berkualitas. Jakarta, 2012.

-

8/9/2019 buletin-kespro

21/44

PENDAHULUAN

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) tidak terlepas dari masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan. TingginyaAngka Kematian Ibu (AKI) tidak terlepas dari masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy)yaitu mencapai 16,8% yang berkaitan dengan tingginya angka aborsi. Aborsi sendiri memberikan kontribusi terhadap kematianibu sampai 13%. Di sisi lain masih banyak ditemukan kehamilan yang tidak ideal (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, danterlalu dekat jarak kelahiran), yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu atau lebih dikenal sebagai 4 Terlalu(4 T) (Chandragiram, 2009).

.

Program KB sejak tahun 1970-an telah menekan angka kelahiran per wanita usia subur ( Total Fertility Rate/ TFR) sebesar50 % dari sekitar 5,6 anak menjadi sekitar 2,2 anak per wanita usia subur saat ini. Selain itu program KB juga berperan besaruntuk mencapai pengurangan AKI melalui perencanaan keluarga dengan mengatur kehamilan yang aman, sehat dandiinginkan.

Keterkaitan manfaat KB dengan penurunan AKI melahirkan seringkali tidak dirasakan. Salah satu penyebab kematian ibuantara lain karena masih rendahnya pemahaman tentang KB dan kesehatan reproduksi. Rendahnya akses terhadap pelayananKB juga akan meningkatkan AKI. Banyak Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mendapat pelayanan KB ( unmet need), padahalhal itu berisiko meningkatkan jumlah kematian ibu karena aborsi yang tidak aman.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 4 faktor terlambat dan faktor lain yang mempengaruhi pemanfaatan KB diIndonesia. Secara khusus mengidentifikasi faktor demografi ibu (4 terlambat) yang mempengaruhi pemanfaatan KB,

mengidentifikasi faktor sosial (pekerjaan, pendidikan) yang mempengaruhi pemanfaatan KB, mengidentifikasi faktor geografi(provinsi dan daerah perkotaan/perdesaan) yang mempengaruhi pemanfaatan KB dan menganalisis pengaruh faktor-faktordi atas terhadap pemanfaatan KB.

Metode yang digunakan adalah rancangan cross sectionaldengan memanfaatkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010dengan variabel yang diukur adalah wanita usia 15-49 tahun, metode KB yang dipilih, provinsi, perdesaan/perkotaan, kuintil,tingkat pendidikan, pekerjaan, usia ber KB, paritas, usia melahirkan. Selanjutnya analisis dilakukan secara deskriptif untukmenggambarkan disparitas provinsi, sosial ekonomi dan urban/rural serta analisis Regresi Logistic Multiple.

HASIL ANALISIS

Analisis secara deskriptif terhadap pemilihan metode KB pada perempuan yang pernah kawin usia 15 49 tahunmenunjukkan bahwa secara nasional 46,27% tidak ber KB, tertinggi di Provinsi Papua Barat (68,87%) dan terendah di Bali(35,79%). Selanjutnya untuk KB MKJP, tertinggi di Bali (22,72%) dan terendah Papua Barat (2,41%). Sedangkan untuk metodeKB non MKJP terbanyak di Kalimantan Tengah (58,46%) dan terendah di Papua (24,47%). Secara rinci dapat dilihat padaGambar 1 berikut ini.

Determinan 4 Terlalu Masalah Kesehatan

Reproduksi Hubungannya dengan

Penggunaan Alat KB Saat Ini di Indonesia

Dr. drh. Didik Budijanto, MKes

-

8/9/2019 buletin-kespro

22/44

Gambar 1. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 TahunMenurut Provinsi di Indonesia, 2010

Pemilihan metode KB jika menurut lokasi perkotaan dan perdesaan (Gambar 2), terlihat bahwa perkotaan sedikit lebih tinggipersentasenya (47,3%) dibandingkan daerah perdesaan (45,2%) untuk ketidaksertaan KB 47; demikian juga untuk metoda KBMKJP perkotaan lebih tinggi persentasenya (9,4%) dibandingkan perdesaan (7,6%).

Gambar 2. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin 1549 TahunMenurut Daerah di Indonesia, 2010

Selanjutnya pemilihan metode KB jika menurut kuintilnya terlihat bahwa responden yang tidak KB, terbanyak pada kuintil 5atau masyarakat dengan status ekonomi yang tinggi ( 54,5%) dibandingkan kuintil lainnya (Gambar 3).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BALI

KALTENG

GORONTALO

BABEL

SULUT

LA

PUNG

JA

BI

KALSEL

SU

SEL

BENGKULU

KALBAR

JATE

JABAR

JATI

KALTI

BANTEN

DIJOGJA

INDONESIA

KEPRI

TB

S

LTE

KIJAKARTA

SU

BAR

RIAU

SULSEL

ALUT

NAD

S

LTRA

S

LBAR

TT

S

T

ALUKU

PAPUA

PAPUABARAT

46.2722.72

TIDAK KB KB_LONGTERM KB_SHORTERM KB_TRADMKJP Non MKJP

-

8/9/2019 buletin-kespro

23/44

Gambar 3. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin 1549 TahunMenurut Kuintil di Indonesia, 2010

Selanjutnya jika gambaran pemilihan metode KB dilihat dari tingkat pendidikannya (Gambar 4), menunjukkan bahwametode KB tradisional banyak dipilih oleh responden berpendidikan rendah, namun seiring dengan meningkatnya pendidikanmetode KB tradisional makin menurun pula yang memilihnya, hingga pendidikan SLTP, namun bergerak meningkat setelahpendidikan SLTA ke atas. Fenomena ini berbanding terbalik dengan pemilihan metode non MKJP, dimana ketika pendidikanmeningkat gambaran pemilihan metode ini juga meningkat hingga tingkat pendidikan SLTP dan kemudian menurun kembalisetelah pendidikan SLTA ke atas. Sedangkan pemilihan metode MKJP, terlihat makin meningkat pendidikannya cenderungmakin meningkat pula pemilihan metode MKJP ini.

Gambar. 4. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 TahunMenurut Tingkat Pendidikannya di Indonesia, 2010.

Salah satu faktor yang berkaitan dengan resiko tinggi kehamilan ibu adalah usia ibu terlalu muda atau terlalu tua. Usiaterlalu muda adalah ketika ibu berusia kurang dari 20 tahun saat hamil dan usia terlalu tua adalah jika ibu berusia lebih dari 35tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan penundaan sementara untuk kehamilan atau perhatian khusus jika sudah terlanjur hamil.Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok usia lebih dari 35 tahun lebih banyak memilih metode MKJP (12,3%) dibandingkankelompok usia lainnya, namun di sisi lain jumlah yang tidak berKB terbanyak pada kelompok usia lebih dari 35 tahun pula

-

8/9/2019 buletin-kespro

24/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

25/44

Gambar 7. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 TahunMenurut Kelompok Jarak Kelahiran di Indonesia, 2010

Selanjutnya pemilihan metode KB berdasarkan faktor resiko 4 terlalu ditinjau menurut provinsi seluruh Indonesia.Gambaran hasil analisis pada kelompok terlalu muda (< 20 tahun) menunjukkan bahwa Papua Barat terbanyak untuk tidakber KB (86,4%) dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan untuk metode non MKJP, tertinggi di Jambi (87,5%) dan MalukuUtara (86,4%). Gambarannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 8. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 Tahun

dan Usia Melahirkan < 20 Tahun (Terlalu Muda) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010

Kemudian untuk gambaran pemilihan metode KB berdasarkan faktor terlalu tua dapat dilihat bahwa persentase tertinggi untuktidak berKB di Papua (75,9%) dibandingkan provinsi lainnya, dan pemilihan metode non MKJP banyak terdapat di KalimantanTengah (81,1%).Gambarannya dapat dilihat pada grafik berikut ini. (Gambar 9)

MKJP Non MKJP

-

8/9/2019 buletin-kespro

26/44

Gambar 10. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin 1549 Tahundan Berusia Melahirkan >= 35 Tahun (terlalu tua) menurut Provinsi di Indonesia, 2010

Hasil analisis gambaran pemilihan metode KB pada perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun dan jarak anak terlaludekat menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk tidak ber KB di Papua Barat (69,9%) dibandingkan provinsi lainnya.Sedangkan untuk pemilihan metode non MKJP terbanyak di Kalimantan Tengah (79,2%). Gambarannya dapat dilihat padagrafik di bawah ini.

Gambar 11. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 Tahundan Jarak Anak < 2 Tahun (terlalu dekat) menurut Provinsi di Indonesia, 2010

Hasil analisis gambaran pemilihan metode KB pada perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun dan paritasmenunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk tidak ber KB di Papua Barat (69,8%) dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkanuntuk pemilihan metode non MKJP terbanyak di Kalimantan Tengah (51,5%) (Gambar 12)

-

8/9/2019 buletin-kespro

27/44

Gambar 12. Distribusi Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 1549 Tahundan Jumlah Anak > 3 (terlalu banyak) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010

Hasil analisis pada pemilihan metode KB (berKB atau tidak) terhadap faktor karakteristik dan 4 terlalu faktor risiko,diperoleh bahwa pemilihan metode non MKJP atau MKJP dipengaruhi secara nyata oleh faktor resiko 4 terlalu dan tingkatpendidikannya.Perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun dengan faktor risiko terlalu muda (< 20 tahun) mempunyairisiko (kemungkinan) untuk memilih metode KB non MKJP 2,3 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang pernah kawintanpa faktor risiko 4 terlalu (OR= 2,37). Kemudian untuk perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun dengan faktor risikoterlalu tua (>= 35 tahun) mempunyai risiko (kemungkinan) untuk memilih metode non MKJP 1,7 kali lebih besar dibandingkanperempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun tanpa faktor risiko 4 terlalu. (OR= 1,72). Selanjutnya untuk perempuan pernahkawin usia 15-49 tahun dengan faktor risiko terlalu dekat jarak kelahirannya ( 3 anak) mempunyai risiko lebih kecil (0,7 kali) untuk memilihmetode non MKJP dibandingkan perempuan tanpa faktor risiko 4 terlalu (OR= 0,711). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabeldi bawah ini.

-

8/9/2019 buletin-kespro

28/44

PEMBAHASAN

Hasil analisis di atas memberikan gambaran bahwa perempuan kawin usia 15-49 tahun yang tidak berKB sebagian besardi wilayah Indonesia Timur atau di wilayah Indonesia yang religius seperti Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Aceh,Sulawesi Barat, NTB. Salah satu alasan untuk tidak berKB adalah akses ke pelayanan KB cukup sulit secara geografis danreligi. Oleh karena itu Pemerintah telah menetapkan untuk membagikan secara gratis metode KB kepada 7 provinsi, yaitu:Aceh, Papua Barat, Papua, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Pasangan suami-istri bisa memilih metode kontrasepsi yang

pas. Mulai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang bersifat tidak permanen seperti penggunaan intra uterine device(IUD) atau spiral dan implan. Atau bisa memilih MKJP yang permanen seperti tindakan sterilisasi pria atau wanita; ataumenggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non-MKJP) seperti penggunaan kondom, minum pil, atau suntik KB.

Di dalam kaitannya dengan faktor risiko 4 terlalu, fenomena yang muncul dari hasil analisis di atas adalah pemilihanmetode KB yang kurang sesuai jika ditinjau dari aspek subtantif. Misalnya perempuan pernah kawin usia 15-49 tahunmempunyai faktor risiko terlalu muda ternyata lebih banyak memilih metode KB yang non MKJP (Pil, suntik KB dll) sehinggamenjadi berisiko 2,3 kali lebih besar dari yang tidak termasuk risiko 4 terlalu. Secara substantif semestinya lebih tepat padametode KB MKJP setelah terjadi persalinan, untuk menjaga kematangan usia kehamilan berikutnya dan sekaligus menjagajarak kelahiran yang aman dan sehat. Demikian pula fenomena perempuan dengan faktor risiko terlalu tua dan terlalu dekatjarak kelahirannya yang lebih banyak memilih metode non MKJP dibanding MKJP. Secara statistik risikonya hampir 2 kali lipatdibanding yang tidak berisiko 4 terlalu. Hasil yang cukup menggembirakan adalah perempuan yang mempunyai risiko terlalubanyak anak, yang lebih banyak memilih metode MKJP dibandingkan non MKJP. Keadaan yang demikian ini kemungkinan adabeberapa faktor yang bisa menjadi pemicunya, di antaranya faktor sosial budaya, faktor penyampaian informasi ke masyarakatpemakai KB atau faktor pemahaman dari masyarakat sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode KB non MKJP banyakdiminati di provinsi dengan sosial budaya religi dan geografis yang cukup sulit. Di samping itu perempuan dengan 3 faktor risiko

dari 4 terlalu mempunyai peluang yang lebih besar untuk memilih metode KB yang non MKJP (pil, suntik dll) dibandingkan yangmemilih metode KB MKJP (IUD, implan dll). Oleh karena itu peningkatan pemahaman tentang risiko pemilihan metode KB yangtepat kepada masyarakat menjadi tantangan besar di masa mendatang dari jajaran petugas kesehatan daerah, terutama diwilayah provinsi dengan sosial budaya religius dan geografis yang sulit akses.

-

8/9/2019 buletin-kespro

29/44

AbstrakKeterlibatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan harus diperhitungkan, terlepas apakah kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan sudah mencapai kondisi yang ideal atau tidak. Kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia disetiap provinsi berbeda-beda. Pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini diukur melalui sikap menolak kumpul dengansuami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suamiterhadap istri.

Berdasarkan SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadappemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI Yogyakarta.

Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan kumpul dengan suami untuk kondisi tertentu, persentase yangsetuju untuk semua alasan di DI Yogyakarta sebesar 81,9%, sedangkan di NTT sebesar 63%. Maka dapat disimpulkan bahwakondisi pemberdayaan wanita di DI Yogyakarta lebih baik daripada di NTT. Selain itu, TFR DI Yogyakarta pada tahun 2007sebesar 1,8, dan NTT sebesar 4,2.

Desain penelitian ini cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)2007 dengan memilih 1.654 responden perempuan yang memiliki anak lahir hidup dan masih terikat dalam ikatan perkawinan.Analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk melihat hubungan sikap menolak kumpul dengan suami padakondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istridengan jumlah anak lahir hidup.

Hasil penelitian menunjukkan semakin tidak setuju dengan sikap menolak kumpul dengan suami pada kondisitertentu maka semakin tinggi fertilitas, semakin rendah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tanggamaka semakin tinggi fertilitas. Dari persamaan yang terbentuk, sikap menolak kumpul dengan suami pada kondisi tertentu,keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan usia kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap fertilitas (R2=0,049).

PendahuluanTujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang ketiga adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan

gender dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan penilaian program pengarusutamaan gender di 144 negara di dunia,Indonesia hanya mampu menempati peringkat 80. Bahkan, untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indonesia juga dinilaimasih rendah meski di level negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Dari 10 negara ASEAN, IDG Indonesia berada diperingkat ketujuh (KPPPA, 2012).

Disparitas gender masih terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat selama periode tahun 20042011, dimana nilai IPGIndonesia masih selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM-nya. Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatanperempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Contohnyadalam pemilu legislatif tahun 2009 menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR hanya sekitar 17,49 % darikeseluruhan jumlah anggota DPR RI (KPPPA, 2011).

Lemahnya posisi perempuan dalam keluarga memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan fisik baik daridalam lingkungan keluarga, maupun dari lingkungan sekitarnya, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) danpemerkosaan. Hasil survei Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2011 terdapat 119.107 kejadian,meningkat 13,3% dibandingkan tahun 2010 (105.103 kejadian) dan kebanyakan merupakan KDRT (KPPPA, 2012).

Pengaruh Pemberdayaan Perempuan terhadapFertilitas di Provinsi NTT dan DI Yogyakarta

(Analisis Data SDKI 2007)

Khairani, SKM

-

8/9/2019 buletin-kespro

30/44

Berdasarkan studi kualitatif di Ghana dan India (Bawah et. al 1999; Wilson Williams et.al 2008 dalam Snow, Winter,Harlow, 2013): Wanita yang memiliki suami yang suka melakukan kekerasan/pemukulan mengaku takut untuk mendiskusikanmasalah kontrasepsi. Hal ini menjelaskan mengapa pernikahan yang memiliki nilai IPV ( intimate partner violence) lebih tinggimenunjukkan minat yang kurang terhadap keluarga berencana, lebih sering terjadi kehamilan tidak diinginkan, dan fertilitastidak direncanakan lebih tinggi. Survei opini publik 1994 terhadap pria di lima kota Nigeria melaporkan bahwa peran gender laki-laki dominan berasosiasi dengan ukuran keluarga ideal yang lebih besar (Isiugo-Abanihe, 1994 dalam Snow et.al., 2013).

Di dalam SDKI 2007 dikumpulkan informasi mengenai status dan pemberdayaan perempuan melalui beberapa pertanyaan.Secara khusus, ditanyakan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tingkat penerimaannyaatas pemukulan suami terhadap istri, dan pendapatnya tentang seorang istri dapat menolak kumpul dengan suaminya. Data inimenunjukkan pengertian mengenai kontrol wanita atas kehidupannya dan lingkungannya, dan sikapnya terhadap peran gendersecara tradisional, yang merupakan aspek penting bagi pemberdayaan perempuan yang relevan dengan pemahaman perilakudemografi dan kesehatan perempuan (BPS, 2008).

Secara demografis, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau seke-lompok wanita (Tim Penulis Lembaga Demografi FEUI, 2010). Fertilitas ini merupakan salah satu penyumbang tingginya angkakelahiran selain mortalitas dan migrasi. Berdasarkan target RPJMN 2014, TFR Indonesia sebesar 2,1. TFR Indonesia selama20 tahun terakhir terus menurun, meskipun pada periode tahun 2002-2003 ke tahun 2007 angkanya tetap, yaitu 2,6, namunangka ini masih belum memenuhi target (Yusuf, 2011).

BPS melalui data SDKI tahun 2007 menunjukkan angka TFR tertinggi ada di Provinsi NTT yaitu sebesar 4,2, sedangkanangka TFRterendah ada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 1,8. Hasil SDKI 2002-2003 juga menunjukkan DI Yogyakartadan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan TFRterendah dan tertinggi (BPS, 2007).

Pada data SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadappemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI Yogyakarta. Persenperempuan yang setuju paling sedikit untuk satu alasan tertentu terhadap pemukulan suami di NTT sebesar 29,9%, sedangkandi DI Yogyakarta sebesar 11,1%. Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan kumpul dengan suami untukkondisi tertentu, persentase yang setuju untuk semua alasan di DI Yogyakarta sebesar 81,9 %, sedangkan di NTT sebesar63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan perempuan di DI Yogyakarta lebih baik daripada di NTT.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas antara lain yaitu gender (pemberdayaan perempuan) dalam Snow et.al.,

2013, pemakaian alat kontrasepsi (Ananta, et.al dalam BKKBN, 2009) (Mishra, Jayaraman dan Arnold, 2009 dalam BKKBN,2009), tingkat pendidikan (WHO, 1993 dalam BKKBN, 2009) dan usia kawin pertama (Ananta, 1995).

Atas dasar faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas dan telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian bertujuan untukmengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi angka fertilitas di provinsi yang TFR paling tinggi yaitu NTT, dan TFRterendahyaitu DI Yogyakarta.

TINJAUAN TEORI1. Definisi Fertilitas

Secara demografis, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atausekelompok wanita (Tim Penulis Lembaga Demografi FEUI, 2010). Dalam demografi, fertilitas adalah suatu istilah yang

dipergunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Di lain pihak istilah fekunditasmengandung pengertian tentang kemampuan fisiologis untuk melahirkan anak; dengan demikian fekunditas (bukanfertilitas) secara langsung merupakan lawan fertilitas. Fertilitas adalah suatu ukuran yang diterapkan untuk mengukur hasilreproduksi wanita yang diperoleh dari statistik jumlah kelahiran hidup.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitasa. Sosial Budaya dan Bias Gender

Dalam budaya Indonesia, peran perempuan adalah sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab padapenyelenggaraan rumah tangga, sedangkan suami lebih berperan untuk mencari nafkah. Pembagian peran yang

-

8/9/2019 buletin-kespro

31/44

sangat jelas ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Suami yang dianggapsebagai kepala keluarga adalah seseorang yang dianggap berhak mengambil keputusan, termasuk dalampemakaian alat kontrasepsi (Tim Penulis Lembaga Demografi UI, 2011).

Pemberdayaan perempuan sendiri merupakan bagian dari bias gender. Untuk mengukur pemberdayaanperempuan dalam kuesioner SDKI 2007 diajukan pertanyaan sebagai berikut:1. Siapa dalam keluarga anda biasanya memutuskan pada pertanyaan berikut:

a. Perawatan kesehatan anda sendiri?b. Melakukan pembelian keperluan rumah tangga untuk kebutuhan barang tahan lama?c. Melakukan pembelanjaan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari?d. Kunjungan ke keluarga atau teman?e. Jenis masakan apa yang akan dimasak setiap hari?

2. Kadang suami terganggu atau marah dengan hal-hal yang dilakukan istrinya. Menurut pendapat Anda, apakahsuami dibenarkan memukul atau memukul istrinya dalam situasi berikut :a. Bila dia pergi tanpa pamit?b. Bila dia tidak mengurus/mengabaikan anak-anak?c. Jika dia bertengkar dengan suami?d. Jika dia menolak berhubungan intim dengan suami?e. Jika dia memasak makanan yang tidak enak?

3. Suami dan istri tidak selalu sepaham dalam segala hal. Tolong anda katakan alasan mengapa seorang istriberhak untuk menolak hubungan intim dengan suaminya jika :a. Dia mengetahui suaminya tertular penyakit menular seksual?b. Dia mengetahui suaminya berhubungan seks dengan wanita lain?c. Dia baru saja melahirkan?d. Dia sedang lelah atau sedang tidak mood ?

Hasil analisis data Demographic and Health Surveydi lima negara yang memiliki angka fertilitas tertinggi di AfrikaTimur menunjukkan hasil sebagai berikut. Penelitian ini mengenai Perilaku Gender dan Aspirasi Fertilitas PriaDewasa Muda di Lima Negara yang Fertilitasnya Terbesar di Afrika Timur. Negara tersebut antara lain Ethiopia,Rwanda, Tanzania, Uganda, dan Zambia.

Setelah penyesuaian untuk faktor demografi dan faktor-faktor demografis termasuk tingkat pendidikan kaumperempuan dalam rumah tangga laki-laki, sikap setuju terhadap pemukulan istri tetap merupakan faktor prediksi untukjumlah keluarga yang ideal di lima negara Afrika Timur.

Di kelima negara, sikap persetujuan terhadap pemukulan istri berasosiasi secara signifikan dengan aspirasifertilitas pria dewasa muda (usia 19-24 tahun), meningkatkan angka jumlah anak yang ideal dari 0,27 menjadi 0,70anak, bersifat independen dari tempat tinggal di wilayah urban, afiliasi agama, kekayaan, status pendidikan terakhir,rata-rata pendidikan yang ditamatkan wanita di rumah tangganya, paritas, dan usia (Snow, et.all, 2013).

Dalam laporan WHO yang berjudul WHO Multi Country Study on Womens Health and Domestic Violenceagaints Women, diketahui bahwa pengalaman kekerasan fisik atau seksual wanita tersebut berasosiasi secara positif

terhadap paritas (jumlah anak lahir hidup 1-2, 3-4, 5). Hubungan asosiasi positif ini terjadi di beberapa negara, yaituBangladesh, Brazil, Peru, Samoa, Serbia & Montenegro, Thailand, dan United Republic of Tanzania (Garcia-Moreno,et.all, 2005).

b. Status PendidikanAnanta (1995) juga menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan terutama pendidikan istri dan fertilitas

kumulatif yang diukur dengan jumlah anak lahir hidup dapat dianggap sebagai hubungan sebab akibat. PerempuanIndonesia pada umumnya menyelesaikan pendidikan sampai suatu jenjang tertentu baru kemudian melangsungkanpernikahan. Studi lain menemukan bahwa tingkat pendidikan akan meningkatkan kontrol terhadap alat kontrasepsidan pengendalian fertilitas (WHO, 1993 dalam BKKBN, 2009). Pendidikan memfasilitasi perolehan informasi tentangkeluarga berencana, meningkatkan komunikasi suami-istri, dan akan meningkatkan pendapatan yang memudahkan

pasangan untuk menjangkau alat kontrasepsi.

-

8/9/2019 buletin-kespro

32/44

-

8/9/2019 buletin-kespro

33/44

Kemudian responden yang menjawab mengambil semua keputusan bersama suami atau orang lain di NTT sebesar20,88%, melebihi yang mengambil keputusan sendiri sebesar 5,68%. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan di DI Yogya-karta lebih baik kondisi pemberdayaan perempuannya dibandingkan dengan di NTT.

Sebagian besar responden tidak menyetujui pemukulan suami terhadap istri. Namun proporsi responden yang menyetujuipemukulan istri di NTT jumlahnya lebih banyak daripada di DI Yogyakarta. Sedangkan persentase responden yang menyatakansikap setuju terhadap pemukulan suami di DI Yogyakarta dapat dikatakan sangat kecil. Selain itu di DI Yogyakarta persentase

tidak setuju dengan semua alasan pemukulan suami terhadap istri sangat besar, yaitu sebesar 89,47%, sehingga dapat disim-pulkan bahwa pemberdayaan perempuan di DI Yogyakarta lebih baik daripada NTT, dilihat dari indikator sikap perempuanterhadap pemukulan suami.

Baik di NTT maupun DI Yogyakarta sebagian besar responden menyetujui sikap menolak kumpul dengan suami untukalasan-alasan tertentu. Namun persentase responden yang menjawab setuju lebih besar di DI Yogyakarta dibandingkandengan di NTT. Persentase jawaban setuju terbesar di DI Yogyakarta adalah karena alasan baru melahirkan (98,7%), danmengetahui suami kumpul dengan wanita lain (95,4%). Sedangkan persentase terbesar untuk jawaban tidak setuju ada padaalasan istri sedang lelah atau tidak mood, yaitu sebesar 16,9% (DI Yogyakarta) dan 20,9% (NTT).

Untuk perempuan yang setuju dengan semua alasan menolak kumpul untuk alasan tertentu di DI Yogyakarta sebesar82,21%, lebih tinggi daripada di NTT (62,78%). Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan perempuan di DI Yogya-karta lebih baik daripada di NTT jika dilihat dari sikap istri menolak kumpul dengan suami untuk alasan tertentu.

Hasil Analisis SEMGambar Model Struktural Fertilitas Setelah Respesifikasi

-

8/9/2019 buletin-kespro

34/44

Tabel 1Besar Pengaruh Tiap Variabel setelah Respesifikasi

Jika dibandingkan hasil sebelum respesifikasi dan setelah respesifikasi model, dapat dilihat bahwa pengaruh total gender,sikap, dan pemukulan terhadap Anak Lahir Hidup (ALH) mengalami perubahan, yaitu semakin meningkat. Dari tabel di atasdapat dilihat juga bahwa gender, sikap, dan usia kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap Anak Lahir Hidup (ALH).

Tabel 2Persamaan Struktural setelah Respesifikasi Model

Variabel Efek LangsungEfek tidaklangsung

Efek total

KB

Gender

0.08

-

0.08

Sikap

-0.09

-

-0.09

Pemukulan 0.02 - 0.02

Status ekonomi -0.20 - -0.20

Anak ideal -0.07 - -0.07

Provinsi -0.17 - -0.17

Kerja - - -0.01

Umur kawin

0,13

0,13

Umur kawin

Status didik -0,01 - -0,01

Kerja -0,05 - -0,05

ALH

Gender

0,13

0,00

0,13

Sikap -0.14 0, 0027 -0,14

Pemukulan -0.01 0,00 -0,01

Status ekonomi - -0.01 -0.01

Status didik

-

0,00

0.00

Anak ideal - 0,00 0.00

Provinsi - -0,01 -0,01

Kerja - 0,01 0,01

KB - 0,03 0,03

Umur kawin -0,21 0,0039 -0,21

Persamaan Y X Koefisien t-value

1 KBR2=0,15

Umur kawinGenderSikap

Pemukulan

Status_ekanak_idealprovinsi

0,0220,060-0,063

0,016

-0,098-0,047-0,26

5,763,17-2,68

0,84

-6,81-2,84-5,00

2

Umur kawinR2=0,0025

Stat_didikKerja

- 0.0086-0,47

-0,35-2,02

3

ALHR2=0,049

KBUmur_kawinGenderSikapPemukulan

0,074-0,0850,22-0,230,020

1,26-8,994,82-4,27-0,45

-

8/9/2019 buletin-kespro

35/44

DISKUSIa. Pengaruh usia kawin

Hasil analisis menunjukkan bahwa total efek usia kawin terhadap KB sebesar 0,13 dengan t-value sebesar 5,76 yangartinya secara statistik usia kawin memiliki efek signifikan terhadap penggunaan KB modern. Maka semakin tinggi usiakawin, responden yang dalam hal ini perempuan, semakin tidak menggunakan alat KB. Menurut Ananta (1995),perempuan yang usia kawin pertama pada usia muda mempunyai masa risiko terjadinya kehamilan lebih lama daripadaperempuan yang usia kawin pertamanya lebih tua. Lama risiko terhadap kehamilan yang panjang ini memungkinkan lebih

tingginya penggunaan metode kontrasepsi modern pada perempuan yang usia kawinnya lebih muda. Dari hasil analisisjuga ditemukan hubungan yang signifikan antara usia kawin dengan jumlah anak lahir hidup. Namun besarnya pengaruhbernilai negatif, yaitu sebesar 0,21 dan t-value -8,99. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang usia kawinnyalebih tua memiliki kecenderungan untuk memiliki jumlah anak lahir hidup (ALH) lebih sedikit dibandingkan denganresponden yang usia kawin pertama lebih muda. Menurut teori Davis and Blake mengenai variabel antara, usia kawintermasuk ke dalam variabel antara yang mempengaruhi fertilitas. Faktor lain seperti misalnya tingkat sosial ekonomi hanyamempengaruhi fertilitas melalui salah satu variabel antara seperti usia kawin. Sebagai contoh, dari sekelompok perempuandengan tingkat pendidikan yang tinggi akan kawin pada usia yang lebih tua dan umumnya ingin mempunyai jumlah anakyang lebih sedikit dengan memakai alat kontrasepsi (KB).

b. Pengaruh status ekonomiPengaruh status ekonomi -0,20 terhadap penggunaan KB dapat diartikan bahwa semakin rendah status ekonomi

responden, maka semakin tinggi penggunaan alat KB modern. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian mengenaipenggunaan kontrasepsi di Karachi, Pakistan yang menyimpulkan bahwa perempuan dengan status ekonomi tinggimemiliki odds2-3 kali lebih tinggi untuk menggunakan kontrasepsi (Fikree et.al., 2001).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan cara memberikanprioritas kepada kelompok masyarakat miskin melalui program keluarga berencana nasional. Salah satu kegiatan yangdilaksanakan adalah penyediaan pelayanan keluarga berencana/KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari kalangankeluarga pra sejahtera/Pra S dan keluarga sejahtera 1/KS-1. Kegiatan pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskinterutama kelompok Pra S dan KS-I merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka kesertaan ber-KB danmenurunkan unmet need KB, dalam rangka untuk menurunkan TFR.

Keluarga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih besar dari pada mereka yang lebih mampu. NusaTenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran kegiatan pelayanan KB gratis bagi masyarakatmiskin. Kebijakan KB gratis dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, dimana responden dengan status ekonomi miskinlebih banyak menggunakan alat KB modern. Pengaruh status ekonomi terhadap ALH sebesar -0,01 dan secara statistiktidak bermakna. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi status ekonomi perempuan, maka jumlah anaknya semakinsedikit. Kaur (2000) dalam penelitiannya di India menjelaskan bahwa pendapatan keluarga yang besar mengurangifertilitas dengan cara meningkatkan usia kawin pertama, status pendidikan, dan penggunaan alat KB, terutama angkapenggunaan alat KB pada suami, sehingga mendorong keinginan untuk memiliki keluarga kecil.

c. ProvinsiProvinsi NTT maupun DI Yogyakarta memiliki karakteristik yang sama, yaitu jumlah perdesaan lebih banyak

dibandingkan perkotaan. Berdasarkan data BPS 2010, jumlah perkotaan DI Yogyakarta adalah 191 perkotaan dan 247

daerah perdesaan. Sedangkan NTT terdiri dari 184 perkotaan dan 2.652 perdesaan. Jika dibandingkan, jumlah perdesaandi NTT jauh lebih banyak dibandingkan dengan DI Yogyakarta. Di dalam data SDKI 2007, secara nasional penggunaancara KB modern lebih tinggi di perkotaan (62,5%), dibandingkan dengan di perdesaan (60,6%). Kondisi penggunaan caraKB modern di tingkat nasional, seperti tersebut di atas, sejalan dengan hasil penelitian ini. Hasil analisis menunjukkanbahwa provinsi memiliki total efek sebesar -0,17 terhadap penggunaan alat KB dengan t-value -5,00. Artinya dalampenelitian ini, maka jumlah pemakaian alat KB modern lebih besar di DI Yogyakarta dibandingkan dengan NTT.

d. Keluarga Berencana (KB)Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan KB memiliki total efek sebesar 0,03 terhadap anak lahir hidup

dengan t-value sebesar 1,26. Artinya semakin tidak menggunakan KB maka semakin besar jumlah anak lahir hidup.Kesertaan ber-KB di NTT dan di DI Yogyakarta adalah sebesar 42,2% dan 66,9%. Wanita PUS yang keinginan ber-KB

-

8/9/2019 buletin-kespro

36/44

masih tinggi di NTT (17,4%) dibandingkan dengan DI Yogyakarta (6,8%). Kondisi kesertaan ber-KB di NTT yang rendahmerupakan salah satu faktor yang memacu angka TFRtinggi, sebesar 4,2. Hal ini sesuai dengan teori menurut KingsleyDavis dan Judith Blake yakni penurunan fertilitas diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakonsepsi salah satunya adalah dengan pemakaian alat kontrasepsi.

e. Status kerjaUntuk pengaruh status pekerjaan terhadap usia kawin dengan total pengaruh sebesar -0,05, artinya responden yang

bekerja maka usia kawinnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Berdasarkan data BPS tahun 2010,menunjukkan rata-rata perempuan di daerah perkotaan menikah pada usia 20-22 tahun, hal ini disebabkan karenapartisipasi perempuan di perkotaan dalam karir dan pekerjaan sebelum perkawinan sehingga dapat menunda usiaperkawinan. Menurut data Susenas Tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19,70 tahun,rata-rata usia kawin di daerah perkotaan 20,53 tahun dan di daerah perdesaan 18,94 tahun (BKKBN, 2011). Usia kawinyang rendah pada responden yang bekerja karena sebagian besar responden di NTT dan DI Yogyakarta bekerja di sektorpertanian, yang jam kerjanya tidak pasti, atau merupakan buruh tani yang pekerjaannya tidak tetap. Selain itu, wilayahNTT sebagian besar terdiri dari daerah perdesaan, dan berdasarkan data Susenas, di perdesaan lebih banyak respondenyang usia kawinnya di usia muda.

f. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.Berdasarkan hasil analisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga memiliki pengaruh

signifikan terhadap ALH dengan total efek sebesar -0,23 dan t- value -4,27. Maka dapat diartikan bahwa semakinresponden tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai rumah tangganya, maka jumlah anak lahir hidup semakinbesar. Hasil penelitian di Tanzania pada pria usia 15-24 tahun mengenai gender attitudes sikap pengambilan keputusan,disimpulkan bahwa sikap pengambilan keputusan berpengaruh terhadap jumlah anak ideal (Snow, et.al, 2013).

Di dalam analisis deskriptif dijelaskan bahwa untuk pengambilan keputusan masalah rumah tangga, total persentaseterbesar pengambilan semua keputusan di NTT adalah bersama suami atau orang lain, yaitu sebesar 20,88%. Maka diNTT yang respondennya sebagian besar mengambil keputusan bersama suami atau orang lain, jumlah anak lahirhidupnya juga lebih banyak. Sedangkan di DI. Yogyakarta, total persentase terbesar pengambilan semua keputusanadalah melalui keputusan sendiri, yaitu sebesar 4,94% dan jumlah anak lahir hidup lebih sedikit.

g. Sikap perempuan tentang pemukulan suami terhadap istriTotal pengaruh sikap tidak setuju perempuan mengenai pemukulan suami terhadap istri sebesar 0,020 dan nilait-value sebesar 0,45 yang artinya secara statistik tidak bermakna. Maka disimpulkan semakin tidak setuju terhadappemukulan suami, jumlah anak lahir hidup semakin besar.

Namun berbeda dengan penelitian terhadap sikap pria dari lima kota di Nigeria, yang menemukan bahwa nilaidominasi laki-laki berhubungan dengan keinginan yang lebih tinggi untuk fertilitas (Isiugo-Abanihe 1994), dan juga sejalandengan temuan beberapa studi yang menunjukkan bahwa perempuan yang mengungkapkan toleransi lebih besar untukpemukulan terhadap istri memiliki fertilitas tinggi (Woldemicael 2007; Upadhyay and Karasek 2010; Westoff 2010).

Dalam hasil penelitian ini, semakin berdaya perempuan melalui ketidaksetujuan atas sikap pemukulan suamiterhadap istri, maka jumlah anak lahir hidup semakin besar. Hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dapat

disebabkan karena adanya pengaruh yang lebih kuat dari faktor lain, seperti usia kawin dan keterlibatan perempuan dalampengambilan keputusan.

h. Sikap perempuan terhadap menolak kumpul dengan suami untuk alasan tertentu.Berdasarkan Tabel 2, gender (sikap menolak kumpul dengan suami untuk alasan tertentu) memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ALH dengan total efek sebesar 0,22 dan t-value 4,82. Artinya di NTT dan DI Yogyakarta semakin tidaksetuju terhadap sikap menolak kumpul dengan suami, maka jumlah anak lahir hidup juga semakin besar.