Rosalia Pagliarani ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO Molteplici sono i problemi metodologici connessi allo studio dell’opera di Romolo Romani (Milano 1884-Brescia 1916), artista di origini bresciane attivo nei primi anni del Novecento, fugacemente coinvolto nella nascita del movi- mento futurista come firmatario della prima versione del Manifesto dei pittori futuristi assieme a Boccioni, Carrà, Russolo e Aroldo Bonzagni 1 . Un ampio la- voro di revisione e di analisi delle opere sinora note si impone tra le urgenze di un riesame storico-critico: non esiste infatti al momento né un catalogo ragionato né una monografia aggiornata dopo l’unico lavoro dedicatogli nel 1967 da Gior- gio Nicodemi e l’accurato catalogo della mostra curata da Renato Barilli e Silvia Evangelisti nel 1982 2 . A ridosso del centenario della morte dell’artista, che cadrà nel 2016, si ren- derebbe necessaria una valutazione approfondita della vicenda biografica di Ro- mani e delle sue frequentazioni nell’ambiente artistico milanese d’inizio Nove- cento, per poterne evincere le ragioni dell’adesione alla prima temperie futurista così come i motivi, ancora oggi non definitivamente chiariti, del quasi immedia- 1 La vicenda dell’adesione di Romani alla prima versione del Manifesto si consuma nel breve arco di tempo che va da gennaio ai primi di febbraio del 1910. Romani era entrato in contatto con l’ambiente marinettiano tramite la rivista «Poesia», per la quale collaborava come illustrato- re sin dal 1906, mentre l’incontro con Boccioni era avvenuto probabilmente nell’autunno del 1908. Romani è presente l’8 marzo alla lettura del Manifesto presso il Politeama Chiarella di To- rino, ma già alla fine del mese sembra aver ritirato la propria adesione poiché il suo nome non compare più nella seconda versione del Manifesto, dal titolo variato in Manifesto tecnico della pittura futurista, datato 11 aprile, dove al posto di Romani e Bonzagni si trovano le firme di Gia- como Balla e Gino Severini. Le motivazioni del ritiro di Romani non trovano appigli documen- tari né ulteriori informazioni emergono dai ricordi biografici degli altri protagonisti. Per una di- samina documentaria degli avvenimenti si rimanda a M. CALVESI, E. COEN, Boccioni. L’opera completa, Milano 1983, pp. 60-61. 2 G. NICODEMI, Romolo Romani, Como 1967, preceduta da un primo studio del 1927 (G. NI- CODEMI, Biografia di Romolo Romani, Brescia 1927); Romolo Romani, a cura di R. Barilli, S. Evangelisti, B. Passamani (catalogo della mostra, Brescia e Milano), Milano 1982. Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 503

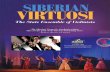

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

Rosalia Pagliarani

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO

Molteplici sono i problemi metodologici connessi allo studio dell’opera diRomolo Romani (Milano 1884-Brescia 1916), artista di origini bresciane attivonei primi anni del Novecento, fugacemente coinvolto nella nascita del movi-mento futurista come firmatario della prima versione del Manifesto dei pittorifuturisti assieme a Boccioni, Carrà, Russolo e Aroldo Bonzagni1. Un ampio la-voro di revisione e di analisi delle opere sinora note si impone tra le urgenze diun riesame storico-critico: non esiste infatti al momento né un catalogo ragionatoné una monografia aggiornata dopo l’unico lavoro dedicatogli nel 1967 da Gior-gio Nicodemi e l’accurato catalogo della mostra curata da Renato Barilli e SilviaEvangelisti nel 19822.

A ridosso del centenario della morte dell’artista, che cadrà nel 2016, si ren-derebbe necessaria una valutazione approfondita della vicenda biografica di Ro-mani e delle sue frequentazioni nell’ambiente artistico milanese d’inizio Nove-cento, per poterne evincere le ragioni dell’adesione alla prima temperie futuristacosì come i motivi, ancora oggi non definitivamente chiariti, del quasi immedia-

1 La vicenda dell’adesione di Romani alla prima versione del Manifesto si consuma nel brevearco di tempo che va da gennaio ai primi di febbraio del 1910. Romani era entrato in contattocon l’ambiente marinettiano tramite la rivista «Poesia», per la quale collaborava come illustrato-re sin dal 1906, mentre l’incontro con Boccioni era avvenuto probabilmente nell’autunno del1908. Romani è presente l’8 marzo alla lettura del Manifesto presso il Politeama Chiarella di To-rino, ma già alla fine del mese sembra aver ritirato la propria adesione poiché il suo nome noncompare più nella seconda versione del Manifesto, dal titolo variato in Manifesto tecnico dellapittura futurista, datato 11 aprile, dove al posto di Romani e Bonzagni si trovano le firme di Gia-como Balla e Gino Severini. Le motivazioni del ritiro di Romani non trovano appigli documen-tari né ulteriori informazioni emergono dai ricordi biografici degli altri protagonisti. Per una di-samina documentaria degli avvenimenti si rimanda a M. CALVESI, E. COEN, Boccioni. L’operacompleta, Milano 1983, pp. 60-61.

2 G. NICODEMI, Romolo Romani, Como 1967, preceduta da un primo studio del 1927 (G. NI-CODEMI, Biografia di Romolo Romani, Brescia 1927); Romolo Romani, a cura di R. Barilli, S. Evangelisti, B. Passamani (catalogo della mostra, Brescia e Milano), Milano 1982.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 503

ROSALIA PAGLIARANI

to abbandono. Su un diverso versante, un approfondimento si dimostrerebbenecessario per comprendere le connessioni tra il suo particolare sperimentalismoe gli interessi in materia di spiritismo e occultismo, attrazione che Romani con-divide con numerosi artisti del suo tempo e che si pone in stretto contatto con lagenesi delle poetiche d’avanguardia, come hanno dimostrato gli studi critici de-gli ultimi decenni3. Lo studio dell’opera di Romani è inoltre caratterizzato da al-cuni nodi problematici di natura molto specifica: a causa della scarsa documen-tazione, la gran parte dei lavori non è databile con sicurezza, in particolare leprove astratte – tra le quali spicca la gigantesca Immagine – che la critica ha dif-ferentemente datato tra il 1907, data precocissima a livello europeo, e il 19114.Un secondo problema, interconnesso al primo, è costituito dalla perdita di unavasta parte del materiale documentario esistente a Brescia e conservato dal fra-tellastro dell’artista, a sua volta pittore, Giuseppe Ronchi, materiale purtroppodistrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale5. Di Romanisono note oggi circa duecento opere tra disegni, disegni con acquerello o tempera,litografie, pannelli per cartelloni pubblicitari. La parte più cospicua si trova for-tunatamente in una Istituzione pubblica, i Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia,che detengono una parte del nucleo ereditario della famiglia Ronchi, acquisito nel1963, e altre opere frutto di una costante campagna di acquisti, per un totale dioltre cinquanta opere; molte altri disegni erano noti negli anni ’60 in collezioniprivate tra Milano, Torino, Brescia, Venezia, e fortunatamente furono pubblica-ti da Nicodemi e in parte riproposti nella mostra del 1982, ma già oggi risultadifficile seguirne le tracce, mentre nuovi gruppi sono apparsi di recente sul mer-cato in seguito a dismissioni di beni nell’asse famigliare6. Purtroppo, a causa del-la tecnica di esecuzione e della leggerezza a volte quasi impalpabile del tratto diRomani, un altro fattore critico è costituto dalla deperibilità delle opere, per lopiù disegni a matita o carboncino di formato medio-grande, realizzati su carta in-telata o carta incollata su cartoncino: lavori che necessitano di particolari caute-le conservative e mostrano in molti casi segni di deterioramento. Un’ultima e de-

504

3 Si ricordano almeno I. SCHIAFFINI, Umberto Boccioni, stati d’animo, teoria e pittura, Cini-sello Balsamo 2002; S. CIGLIANA, Futurismo esoterico, Napoli 2002; Okkultismus und Avangar-de, a cura di V. Loers, (catalogo della mostra), Francoforte 1995.

4 In favore di una cronologia precoce intorno al 1907 si è dimostrato in più occasioni GuidoBallo: G. BALLO, Boccioni. La vita e l’opera, Milano 1964, pp. 66-69; Boccioni a milano, a cura diG. Ballo (catalogo della mostra), Milano 1982, p. 24; più prudenti Nicodemi e Crispolti, che asse-gnano le realizzazioni più significative, come appunto Immagine, introno al 1911-12, a contattocon la nuova temperie futurista: NICODEMI, op. cit alla nota 1, schede delle opere alle pp. 123-139;E. CRISPOLTI, Il mito della macchina e altri temi del futurismo, Trapani 1969, p. 92.

5 Fortunatamente, prima dei bombardamenti, Giorgio Nicodemi aveva potuto appuntare al-cune note dell’artista trovate tra le sue carte, poi pubblicate negli studi successivi.

6 Cfr. oltre, alla nota 24.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 504

licata questione riguarda la comparsa, a partire dalla fine degli anni ’80, di alcu-ni ‘nuovi’ disegni attribuiti a Romani, sui quali sono state giustamente avanzateperplessità rispetto ad autenticità e provenienza7. Da questi particolari aspettiemerge l’importanza di riallacciare le trame degli studi proprio per mettere il sal-vo, attraverso criteri scientifici, il lavoro di uno degli artisti più sperimentali emeno noti del nostro primo Novecento.

Il contributo qui presentato si concentra tuttavia, necessariamente, su unaspetto della poetica di Romani, ossia sulla personalissima declinazione del vol-to umano che ne attraversa tutta la produzione, scandita da numerosi ritratti e se-rie tematiche dedicate agli stati d’animo e alle espressioni, figurazioni ricche disuggestioni simboliste ed esoteriche, impregnate di una cultura spiccatamentemitteleuropea nota all’artista tramite le pagine di riviste come «Jugend» e «Ver Sa-crum», che conservava nella sua biblioteca8. Un aspetto, questo, a volte passatoin secondo piano rispetto alla fugace adesione al Futurismo o alle eccezionaliprove astratte che caratterizzano un secondo fronte della sua breve carriera, ep-pure di estremo interesse per comprendere appieno la fisionomia e le ragioni del-l’arte di Romani, così come il momento storico e la temperie culturale in cui il suooperato si inserisce.

Carlo Linati, cronista della Milano d’inizio secolo, ricordava di aver chiestoa Romani perché facesse tutto a matita, e che questi avesse risposto di non “sen-tire” ancora il colore e di voler rendere tutta la drammaticità dei suoi volti uni-camente con il chiaroscuro, perché li approfondiva meglio9. Questa necessità diapprofondire, di addentrarsi nella forma attraverso la dinamica lenta, stratifica-ta e meditata del suo particolare modo di disegnare, restituisce il carattere dipratica ascetica e quasi divinatoria che soggiace al lavoro dell’artista bresciano.Il risultato finale dei disegni di Romani è di una tessitura finissima di tratti sot-tili, ripetuti, sempre leggeri anche dove un continuo insistere del tratto provo-ca segmenti o zone scure, con risultati che dovevano richiedere lunghi tempid’esecuzione. La costruzione delle immagini e dei volti avviene soprattutto at-traverso le ombre, secondo modalità pittoriche: la linea di contorno sembraspesso scaturire in un secondo momento, come elemento che argina l’espan-dersi dei volumi piuttosto che programmarli. La pratica del disegno in Romaninon è un procedimento preliminare né un’applicazione a latere, ma costituisceil centro unico e la natura della sua arte. Non è un esercizio, o meglio nasce dal-l’esercizio degli anni giovanili ma diventa il fulcro delle sue ricerche, un’entità

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 505

7 Al di là del visibile: Romolo Romani. opere dei civici musei d’arte e storia di Brescia, a curadi L. Caramel (catalogo della mostra), Brescia 1998, p. 12.

8 Anche questi veduti da Nicodemi prima della distruzione.9 C. LINATI, Milano d’allora. Memorie e vignette principio di secolo, Milano 1946, p. 280.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 505

ROSALIA PAGLIARANI

del tutto autonoma, in grado di produrre “quadri” nel senso più tradizionaledel termine. Un processo totalizzante, un’applicazione continua e un continuolivellamento: Enrico Castello lo ricordava stare ore chino sui suoi lavori, con lamatita in pugno «come bulino per raschiare», e procedere nell’esecuzione conrapimento da invasato10.

«Romolo Romani era biondissimo, sottile e pallido, con due rose rosse asommo degli zigomi alti, volto triangolare, chioma lunga a cesarie, moltochiari e orlati di frange folte biondissime gli occhi. Questo accentuava, sot-to la voluta scapigliatura dell’artista, il suo vero tipo allucinato di contadi-no: attonito e caparbio, ritroso e selvatico, per alterigia più che per timi-dezza»11.

Le parole introduttive di Margherita Sarfatti che accompagnavano la mostraretrospettiva dell’opera di Romani alla Biennale di Venezia del 1932 – uno dei po-chi momenti di rivalutazione critica dell’artista che precedettero la riscoperta de-gli anni ’80 – partono non a caso da una descrizione fisiognomica del volto di Ro-mani. L’acume della Sarfatti, che lo aveva conosciuto di persona e subito ap-prezzato nella Milano dei primi del secolo, si concentra in una sorta di proie-zione linguistica su uno degli aspetti dominanti della sua parabola artistica, quel-lo della ritrattistica allucinata e vibrante, in bilico tra spiritismo e alterazione del-le forme anatomiche. Filone tematico costantemente presente nell’arco dell’atti-vità di Romani, che ha i suoi esordi intorno al 1903 per arrestarsi bruscamente nel1912, quando l’artista, allora ventottenne, è colto da una malattia cerebrale12 e fi-nisce i suoi giorni in una casa di ricovero a Brescia, città di origine della famiglia,dove muore nel 1916.

Già i contemporanei avevano notato e apprezzato il particolare fascino ema-nato dai volti di Romani: in un commento all’esposizione tenuta alla Permanen-te di Milano del 1909, il giornalista Arcangelo Galli scriveva:

«È difficile dire in che consista la malia di codeste creazioni assolutamenteoriginali, nuovissime, che hanno sollevato discussioni e tempeste; VittoreGrubicy, il padre dei pittori in Italia, quegli che meglio li ha compresi pene-trando nelle loro opere più dentro e profondo delle facili critiche, materiate

506

10 E. CASTELLO, Ricordo di Romolo Romani, in “Il Colosseo”, 8, 1934, p. 181.11 M.SARFATTI, Mostra individuale retrospettiva di Romolo Romani (1884-1916), in XVIII

Esposizione Biennale Internazionale d’Arte – 1932, (catalogo della mostra), Venezia 1932, pp. 36-38 (36).

12 Giuseppe Ronchi aveva riferito a Nicodemi una strana forma di tubercolosi che aveva at-taccato le meningi.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 506

di osservazioni su ciò che le opere d’arte hanno di più vistoso ed immedia-to, Vittore Grubicy mi diceva un giorno che Romani vede le anime creandoi volti negli occhi con ‘un certo ipnotismo’, aggiungeva egli, suo soltanto»13.

Molte opere di Romani tra quelle dedicate alla rappresentazione dei voltipossiedono in effetti una peculiare capacità d’attrazione. Sono opere che ferma-no lo sguardo, nelle quali l’attenzione sembra essere catturata da qualcosa chenon si determina chiaramente, come se le immagini, attraverso un latente potereseduttivo, suggerissero più di quel che dicono esplicitamente.

In due disegni raffiguranti un volto che ride, denominati entrambi Il riso (figg.1, 2) dove lo stesso soggetto è rappresentato su sfondi diversi, le immagini nonaderiscono completamente al prototipo fisionomico dell’uomo che ride, formu-lato nelle ricerche ottocentesche di specialisti come il famoso medico franceseDuchenne de Boulogne14 ma già ampiamente trattato nella tradizione italiana apartire almeno da Leonardo, artista amatissimo e molto studiato da Romani, al-la ricerca, come molti suoi coetanei, del culto del genio. Leonardo nel suo Trat-tato proponeva infatti la distinzione tra riso e pianto nella posizione degli occhie delle sopracciglia15.

In realtà, che l’artista lo avesse previsto o meno, quasi nessuna immagine pro-posta nelle serie di Romani dedicate agli stati d’animo o alle sensazioni rispettaappieno la morfologia delle emozioni che si propone di raffigurare, né assecon-da la naturale propensione umana a decodificare le emozioni attraverso quegli

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 507

13 A. GALLI, in “Corriere Toscano”, 22 Novembre 1909. Le osservazioni di Galli sui ritrattidi questo periodo sono preziose anche perché danno notizia di opere andate perdute, come i ritrattidella soprano Rosina Storchio, dell’attrice Tina di Lorenzo, e degli attori Ermete Novelli e Fer-ruccio Garavaglia. Galli si riproponeva nell’articolo di dedicare agli ultimi ritratti di Romani unostudio accurato, ma Nicodemi nota che «non fu possibile trovare se e dove fu pubblicato lo scrit-to promesso», cfr. Nicodemi, op. cit. alla nota 2, p. 114.

14 Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875), nel 1862 pubblicò un dettagliato studio sulmeccanismo della fisionomia umana, Mécanisme de la physionomie humaine, ou analyse électro-phisiologique de l’expression des passions, corredato da più di settanta illustrazioni fotografiche cheriproducevano le emozioni umane. Duchenne si era avvalso della collaborazione di Adrien Tour-nachon, fratello minore di Nadar, per la realizzazione degli scatti. Il medico aveva svolto i suoiesperimenti apponendo degli elettrodi sul volto di un paziente affetto da totale paresi facciale do-vuta alla perdita della sensibilità nervosa al volto (motivo per cui, fortunatamente, gli esperimentisi poterono realizzare senza dolore per il paziente). Gli elettrodi erano posti in corrispondenzadei principali muscoli facciali, e a seconda delle zone sollecitate il volto assumeva espressioni dif-ferenti, normalmente azionate nell’uomo dai centri nervosi. Le fotografie così ottenute, oltre a co-stituire uno dei primi grandi contributi della fotografia all’indagine scientifica, documentavanoper la prima volta la sintassi della fisionomia umana.

15 L. DA VINCI, Trattato della pittura, edizione a cura di M. Dotti Castelli, Verona 1997, par.380: Del ridere e del piangere e differenza loro.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 507

ROSALIA PAGLIARANI

schemi mimetici e mnemonici che vengono acquisititi sin dalla prima infanziaper empatia e secondo processi gestaltici. Ma non si tratta di semplici slittamen-ti da un’emozione all’altra, ovvero di semplici scarti di attribuzione – ad esem-pio un volto evidentemente triste che è chiamato a rappresentare l’allegria. Piut-tosto, ogni raffigurazione sembra contenere in sé caratteri appartenenti a diver-se espressioni emozionali, fusi insieme in maniera innaturale e, soprattutto, im-possibile da un punto di vista fisiologico. Si tratta quindi di espressioni artificia-li che il nostro sistema nervoso non è in grado di riprodurre. Questa caratteri-stica, che innesca un senso di dispercezione latente, non è rilevabile con imme-diatezza nell’occhio di chi guarda: nel caso dei due disegni de Il riso, occorreconfrontare l’espressione dei due volti di Romani con un testo di psicofisiologiaclinica come quello, in Italia, curato da Vezio Ruggieri16, per capire cosa accade.A livello motorio, l’espressione mimica delle emozioni può variare in intensità emescolare diversi stati d’animo: ad esempio un sorriso può coprire tristezza orabbia, ma il volto mantiene sempre nel complesso la sua “unità espressiva”, nonnecessariamente da intendersi connessa alla simmetria17. Invece, quello che acca-de in alcuni volti di Romani sembra essere proprio questa “scissione dell’unitàespressiva” in due emisferi opposti, che tendono a contraddirsi: il personaggioche nel complesso vediamo ridere sta esprimendo in realtà due emozioni distin-te nel lato destro e sinistro del volto (fig. 1a). Nella seconda delle due raffigura-zioni, caratterizzata da uno sfondo ondeggiante di matrice secessionista, il latosinistro per chi guarda, quello che maggiormente sembra imprimere allegria alpersonaggio, se si osserva separatamente dal resto del volto corrisponde in real-tà a un misto di espressioni di dolore e rabbia, date dalla posizione del sopracci-glio e dall’apertura della bocca che mostra i denti ma tende in ultimo verso il bas-so; nella parte destra, se altrettanto isolata, la mimica corrisponde in effetti a quel-la del riso, con l’occhio socchiuso e le labbra ben arcuate18 (fig. 2a). Lo stesso ac-cade, con sfumature diverse, ne L’inganno (fig. 3), dove si mescolano attenzionee rabbia nel lato sinistro e afflizione e disgusto nel lato destro. Ne La malizia olo scettico (fig. 4), dove l’uomo vizioso è rappresentato con la sigaretta in boccae aloni di fumo lungo i contorni del viso e tra i capelli che seguono la torsione delcapo con effetto dinamico, la duplicità dell’espressione rivela a sinistra ilarità e adestra disgusto e afflizione, mentre ne La paura (fig. 5) la figura femminile asso-cia agli occhi vitrei e sbarrati che esprimono paura un sorriso morbido ma nondel tutto sereno, poiché si inarca verso destra a suggerire disgusto; nell’insieme,

508

16 V. RUGGIERI, Semeiotica di processi psicofisiologici e psicosomatici, Roma 1987. RingrazioPiergiorgio Solvi, psicologo clinico, che mi ha orientato nella complessa materia.

17 Ibidem, pp. 76-78.18 Ibidem, pp. 79-102 per l’analisi, la descrizione e gli schemi illustrativi dell’espressione del-

le emozioni.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 508

il volto dai connotati così ambigui sembra essersi paralizzato assumendo un at-teggiamento da sfinge.

Questa compresenza di caratteri opposti non si avverte immediatamente, ma ètuttavia percepita nel processo di decodifica dell’immagine, e produce una sorta diattrito che sembra trovarsi alla base di quel senso di attrazione di cui la critica si ac-corse sin dagli esordi della carriera di Romani. In sostanza, in queste immagini èpresente qualcosa che disturba la capacità di sintesi gestaltica dello spettatore.

In altre raffigurazioni questo processo avviene in maniera diversa, ma sem-pre attraverso lo stesso meccanismo di scissione del volto in due emisferi incoe-renti. Va notato a questo proposito che nel testo divulgato da Duchenne com-parivano diverse immagini in cui metà del volto del personaggio raffigurato eracoperta da uno schermo nero semicircolare, per evidenziare distintamente i mo-vimenti nell’emisfero destro e sinistro del viso (fig. 6). La divisione netta in dueemisferi per il controllo dei parametri fisiologici compare per la prima volta in re-lazione al volto umano proprio nello studio sperimentale di Duchenne, ed è pos-sibile, vista l’ampia diffusione degli studi del medico in Italia, che Romani ne ab-bia tenuto conto, o ne sia stato in qualche misura suggestionato.

In disegni come Il sospetto, Il pensiero, in Ritratto di giovinetta (fig. 7), e inbuona parte anche in altri ritratti, non è tanto l’accentuazione fisiognomica a pre-valere ma piuttosto la messa in ombra di una delle due parti del volto, dove l’oc-chio che si trova nella parte oscurata presenta caratteri di asimmetria (nel caso delritratto di ragazza l’inclinazione del taglio è differente, ne Il pensiero la palpebrasuperiore è rialzata), quasi a suggerire una diversità di statuto nelle due parti ac-costabile a quella distinzione tra persona e ombra formulata da Jung19 nel decen-nio successivo, ma già ampiamente presente nel clima letterario e artistico mit-teleuropeo, come dimostrano opere quali Pubertà o Chiaro di luna di Munch,entrambe realizzate nel 1893.

La giustapposizione di due elementi in conflitto tra loro, di natura diversa,che non trovano un punto di sintesi ma convivono l’uno con l’altro in continuoattrito, è simile al processo attraverso il quale si muovono i meccanismi inconscie onirici. Questo procedere per giustapposizione anziché per conciliazione de-gli opposti, ogni volta che emerge allo stato cosciente produce una sensazione piùo meno latente di spaesamento e spiazzamento:

«Una volta, mentre percorrevo in un assolato pomeriggio estivo le stradesconosciute e deserte di una cittadina italiana, capitai in un quartiere sul cuicarattere non potevano esserci dubbi. Alle finestre delle casette non si vede-vano che donne imbellettate, e mi affrettai a svoltare non appena possibile ab-

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 509

19 C.G. JUNG [1928], L’Io e l’inconscio, in Opere, vol. VII, Torino 1983.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 509

ROSALIA PAGLIARANI

bandonando la stradina. Ma, dopo aver vagato senza meta per un bel po’,improvvisamente mi ritrovai nella medesima strada dove la mia presenza in-cominciò ad attirare l’attenzione, e la mia rapida ritirata ebbe un’unica con-seguenza: dopo qualche altro giro vizioso mi ritrovai per la terza volta nelmedesimo luogo. A questo punto mi colse un sentimento che non posso de-finire altro che perturbante. […] Spesso e volentieri ci troviamo esposti a uneffetto perturbante quando il confine tra fantasia e realtà si fa labile, quandoappare realmente ai nostri occhi qualcosa che fino a quel momento avevamoconsiderato fantastico, quando un simbolo assume pienamente la funzione eil significato di ciò che è simboleggiato e così via»20.

In arte, la funzione specifica del perturbante è stata riconosciuta, successiva-mente, come pertinente al linguaggio surrealista di Max Ernst, Man Ray, Ma-gritte, nelle raffigurazioni di Bosch oppure nella serie dei Capricci di Goya21. Ilmondo figurativo del perturbante sarebbe, secondo Aldo Carotenuto, «fatto sìdi immagini familiari, ma organizzato secondo regole incongrue e paradossali»22,appunto ciò che sembra accadere nelle immagini bilaterali e scisse di Romani. Sele scarse notizie a noi giunte lo permettessero, sarebbe interessante comprende-re quanto avesse inciso sulla personalità di Romani, e sulla sua vita emotiva edespressiva, il racconto di un episodio che lo stesso artista non poteva ricordare,ma che sicuramente gli era stato riferito dai famigliari, così come fu in seguito rac-contato a Nicodemi: la sua nascita gemellare e la morte seguita a pochi giorni didistanza della sorella gemella23.

In altri casi, la funzione del perturbante si manifesta nelle opere di Romaniin altri termini, innescando lo stesso conflitto interno alle figure, ma in modopiù latente e, allo stesso tempo, più eclatante. Nel disegno del ricco dal viso sche-letrico, Dives (fig. 8), si può assistere a un interessante ribaltamento dell’imma-gine dal positivo al negativo: il volto realizzato a matita e carboncino si com-porta infatti come un negativo fotografico. Se si opera un’inversione dei colori siottiene in effetti un’immagine positiva, ad eccezione delle orecchie. La formula-zione dei chiaroscuri è ambigua in entrambe le versioni, mentre gli occhi, le so-pracciglia e tutto il vestito del personaggio raffigurato risultano positivi in que-sto ribaltamento (fig. 8a). Romani poteva avere in effetti una buona conoscenzadei processi fotografici, maturata accanto all’amico Osvaldo Lissoni, uno dei fo-tografi più noti della Milano d’inizio secolo, che aveva lo studio in piazza Duo-

510

20 S. FREUD [1919], Il perturbante, in Opere, vol. IX, Torino 1977, pp. 98-105. 21 Cfr. A. CAROTENUTO, Freud e il perturbante, Milano 2002, in part. pp. 7-9.22 Ibidem, p. 8.23 NICODEMI, op. cit. alla nota 2, p. 23. Verosimilmente Nicodemi aveva appreso la notizia da

Giuseppe Ronchi, con il quale aveva avuto molti scambi di informazioni sulla vita di Romani.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 510

mo e dove Romani, in caso di prolungate assenze, era solito farsi inviare la cor-rispondenza. È probabile che l’artista abbia visto molti negativi nello studio diLissoni poiché normalmente le stampe in positivo si realizzavano a richiesta, so-prattutto nel caso di vedute cittadine, nelle quali Lissoni era specializzato. Tut-tavia questo non basta a giustificare un’invenzione del genere, di estrema origi-nalità per l’alto grado di mimetismo raggiunto: infatti il carattere fantasioso del-l’immagine nel suo insieme non permette facilmente di accorgersi del suo statu-to ambivalente24. In questo caso, si assiste in maniera ancora più aderente a quel-lo che Freud postulava come caratteristica del perturbante, ovvero l’improvvisacoincidenza del simbolo con ciò che simbolizza. Non vi sono due piani com-presenti: è lo stesso piano che comporta due esistenze congiunte e inscindibili.Dives si trova a essere il contrario di se stesso. Una simile coincidenza non sa-rebbe stata possibile se Romani avesse cercato di ottenerla al di fuori del proce-dimento tecnico: la doppia esistenza dell’immagine avviene infatti attraversomezzi del tutto intrinseci alla pratica del disegno. L’immagine di Dives può ri-sultare piuttosto minacciosa all’osservatore, soprattutto dal vivo nelle sue ampiedimensioni, ma la ragione di quest’effetto non dipende tanto dai lineamenti mo-struosi e scheletrici del personaggio raffigurato; dipende piuttosto dalla sua na-tura ibrida, percepita in chi osserva – allo stesso modo dei casi precedenti – co-me un imprecisato elemento di disturbo alla comprensione della forma. L’interaimmagine sembra essere basata sul gioco degli opposti: il personaggio raffigura-to è allo stesso tempo grasso e scheletrico; vivo, ma anche morto, nella prefigu-razione evidente della distruzione materiale del corpo che lo attende; umano, maal tempo stesso bestiale nei connotati scimmieschi; tragico, ma anche grottescoe al limite “comico” nell’accezione più complessa del termine. In Dives, una del-le realizzazioni più complesse e originali di Romani, sembra di veder materia-lizzarsi quella «dottrina che s’asconde sotto il velame de li versi strani», di dan-tesca invenzione (Inf., IX, 62-63); un altro autore, Dante, tornato in auge in am-bito simbolista e amatissimo dall’artista bresciano assieme a Leonardo.

Le parole che Roland Barthes dedica alle nature morte reversibili di Arcim-boldi sembrano esprimere quanto accade nelle opere sinora esaminate: «Avvienecome se Arcimboldo sregolasse il sistema della pittura […] per produrre una spe-cie di mostro strutturale, germe di un disagio sottile (perché intellettuale), assai piùpenetrante dell’orrore che potrebbe derivare da una semplice esagerazione o fu-sione di elementi: tutto significa a due livelli; per questo la pittura di Arcimbol-

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 511

24 E infatti nel catalogo della mostra Okkultismus und Avantgarde, op. cit. alla nota 3, Divesè stato riprodotto a p. 90 erroneamente al negativo. È utile notare che la copia di Dives eseguita daRomani su richiesta in un momento successivo (NICODEMI, 1967, op. cit. alla nota 2, tav. 26), nonpresenta questa caratteristica, mentre l’abbigliamento del personaggio è trasformato in foggia mo-derna, con sciarpa bianca e cravattino.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 511

ROSALIA PAGLIARANI

do funziona come una negazione leggermente terrificante della lingua pittorica»25,ovvero della capacità di comprendere dello spettatore, di connettersi al tessutodialogico cui sottostanno le regole della rappresentazione e della percezione.

L’attenzione di Romani verso la rappresentazione del volto nel corso di tut-ta la sua produzione va intesa alla luce della temperie culturale che si è sinoratratteggiata. Già i contemporanei notavano l’intento universalistico delle sue raf-figurazioni, incentrate sui tipi umani26. Ciò che Romani sembra voler mettere inluce con i suoi disegni, in particolare quelli incentrati sulla critica sociale, comele due versioni de Il riso, La malizia o lo scettico, Lo scettico o la débauche, Ilcrapulone, L’inganno o il sornione27 – in buona sostanza derivati dall’attitudineprecoce alla caricatura già in età adolescenziale – è la natura del volto come ma-schera, ossia come tipizzazione della persona a fronte di un processo di sintesi edi estremizzazione del dato caratteriale. Ma la maschera, stando a quanto postu-lerà Jung alla fine degli anni Venti e riaffermeranno pensatori moderni come Der-rida, è la persona28. In effetti le formulazioni di Jung sul ruolo della persona nel-la società, sul contrasto tra l’essere sociale e la personalità inconscia – si è dettotra Persona e Ombra – sembrano particolarmente affini alla ricerca di Romani,alla sua attenzione verso il volto come “segnale”.

512

25 R. BARTHES [1985], Arcimboldo, Milano 2005, p. 21.26 Oltre alle voci di Ugo Ojetti, Vittorio Pica e Margherita Sarfatti, si può aggiungere il pen-

siero di Raffaello Giolli: «S’egli non guarda gli uomini, uno a uno, ma sembra salire su piani addi-rittura allegorici, la sua non è una metafora fiorita del verbigrazia. È davanti a un volto, che si sca-tena dentro quel mistero in cui l’uomo stesso dimentica il proprio volto e s’impaura. Tuttavia, s’eglinon fa della compita allegoria, ma piuttosto delle oltraggiose confessioni, s’egli non va in cattedraa raggelar la vita viva negli astratti esempi, e invece piuttosto s’incanaglia nella vita così paurosa chesi ferma sull’attimo degli echeggiamenti sinistri», R. GIOLLI, Romolo Romani, in “Poligono”, 3,1932, ripr. in “Colosseo”, 8, 1934, p. 135.

27 Tutte opere attribuite al primo periodo di attività del pittore, databili quindi non oltre il1906, momento cui appartiene anche Dives. La suddivisione cronologica dell’opera di Romani, at-traverso confronti stilistici e seguendo sostanzialmente una cronologia interna basata su pochipuntelli certi, è stata delineata da Nicodemi e proseguita sistematicamente da Evangelisti nelle sche-de delle opere all’interno del catalogo per la mostra del 1982 (op. cit. alla nota 2). Tuttavia, recen-ti importanti vendite all’asta da parte degli eredi dell’artista (mi riferisco in particolare a un inedi-to nucleo di 29 disegni conservati a Brescia e rimasti ignoti agli studi sino ad oggi) richiedono unriesame dell’opera omnia di Romani.

28 JUNG, op. cit. alla nota 19, pp. 154-157. Jung prende le mosse dalla radice etimologica dellaparola persona, che in latino significava maschera, e maschera che amplifica (persona si origina in-fatti da personat, proprio in riferimento alla foggia delle maschere sceniche greche e romane, chepermettevano un’amplificazione della voce attraverso la forma a imbuto della bocca); sul tema siveda anche A. CAROTENUTO, Trattato di psicologia della personalità, Milano 1991, p. 219. Di re-cente Jacques Derrida ha indagato la funzione dell’autoritratto e della rappresentazione del voltosottolineando la fluidità del concetto di identità e identificazione, in J. DERRIDA [1991], Memoriedi un cieco, Milano 2003, in part. p. 86.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 512

Nel suo L’Io e l’inconscio, Jung definisce la persona come un segmento del-l’inconscio collettivo:

«Solo perché la Persona è un segmento più o meno accidentale o arbitrariodella psiche collettiva, possiamo cadere nell’errore di considerarla, anche intoto, come qualcosa di individuale; ma, come dice il nome, essa è solo una ma-schera della psiche collettiva, una maschera che simula l’individualità, che facredere agli altri che chi la porta sia individuale (ed egli stesso vi crede), men-tre si tratta di una parte rappresentata in teatro, nella quale parla la psichecollettiva. […] Tutto sommato, la Persona non è nulla di ‘reale’. È un com-promesso fra l’individuo e la società su “ciò che uno appare”»29.

L’Ombra è invece, nel pensiero junghiano, il contraltare inconscio della Per-sona, ovvero dell’immagine esteriore, sociale, del soggetto. Si trova in un rap-porto compensatorio con la Persona, poiché vive nella dimensione opposta aquella esteriore, una dimensione che è stata definita “mefistofelica” e che costi-tuisce una sorta di ponte tra l’Io e l’inconscio30. Il concetto di Ombra è stato avolte associato a quello del diavolo: «per designare il confronto con questa im-magine gli psicologi analisti utilizzano l’espressione ‘venire a patti con l’Ombra’,allo stesso modo con cui si dice ‘venire a patti col diavolo’»31. La contropartediabolica di alcune immagini di Romani, come nel caso di Dives, o nel caso an-cor più eclatante del Ritratto di Bonaldo Rezzara che, arcimboldianamente ca-povolto, rivela un volto demoniaco32, assume sotto questa luce un significatocompensatorio e ne rivela la piena partecipazione a quel clima culturale d’iniziosecolo dove l’epifania dell’inconscio, fatto collettivo e corale, procedeva all’in-terno del mondo borghese.

D’altra parte non è cosa nuova stabilire una sorta di priorità sul campo arti-stico nell’intuizione di simili concetti. Oltre al caso patente di Munch, entro l’al-veo della scissione del volto o della sua configurazione come maschera si può ag-giungere, per restare nell’ambito dei grandi nomi europei, l’opera di Ensor, os-sessionato dal tema della maschera come elemento di critica sociale e al tempostesso veicolo per l’emersione dell’ombra e terreno di riflessione sulla proble-maticità dell’individuazione del sé33.

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 513

29 JUNG, op. cit. alla nota precedente, p. 155.30 CAROTENUTO, op. cit. alla nota 28, pp. 224-229.31 Ibidem, p. 224. 32 Cfr. R. PAGLIARANI, Nuovi materiali su Romolo Romani, in “RolSA”, 7, 2007, pp. 77-99,

dove si dà anche notizia del ritrovamento del grande disegno su carta intelata da titolo Resurrezionenei depositi dei Civici Musei d’arte e storia di Brescia.

33 Sul tema della maschera nell’autorappresentazione si veda anche M. FORTI, I volti della ma-schera. Metamorfosi e travestimento nel processo di auto rappresentazione, in Ripensare le imma-gini, a cura di G. Di Giacomo, Milano 2009, pp. 167-180.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 513

ROSALIA PAGLIARANI

In Romani, l’indagine sulle molteplici potenzialità della forma si coniuga conl’esigenza di scandire un processo di frammentazione dell’unità percettiva, che sipermea di un esatto, quanto forse non premeditato, scarto logico dove l’impos-sibilità di restituire integrità al volto umano diviene segnale dell’ambiguità e del-la fluidità dello statuto della rappresentazione fisionomica (ovvero “secondo na-tura”). Sotto questo aspetto, così come sul versante delle anticipazioni nette ecaleidoscopiche dell’astrattismo, Romolo Romani si dimostra un artista straor-dinariamente intuitivo, capace a volte di gettare lunghi ponti verso il futuro.

514

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 514

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 515

Fig. 1 – Romolo Romani, Il riso, (1906 ca.), cm 62,5 x 47,5 disegno a matita su carta, già Milano, collezione privata (Nicodemi 1967, n. 8).

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 515

ROSALIA PAGLIARANI516

Fig. 1a – Romolo Romani, Il riso – elaborazione grafica dei due emisferi.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 516

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 517

Fig. 2 – Romolo Romani, Il riso, (1906 ca.), cm 63x41, disegno a matita su carta, già Brescia, collezione privata (Nicodemi 1967, n. 7).

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 517

ROSALIA PAGLIARANI518

Fig. 2a – Romolo Romani, Il riso - elaborazione grafica dei due emisferi.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 518

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 519

Fig. 3 – Romolo Romani, L’inganno, noto anche come Il sornione, (entro il 1906), cm 63,5x47,5, disegno a matita su carta,

già Brescia, collezione privata (Nicodemi 1967, n. 31).

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 519

ROSALIA PAGLIARANI520

Fig. 4 – Romolo Romani, La malizia, noto anche come Lo scettico, (1903 ca), cm 62 x 46, disegno a matita su carta, già Torino, collezione privata.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 11-06-2015 19:14 Pagina 520

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 521

Fig. 5 – Romolo Romani, La paura, cm 62,5 x 47,5, disegno a matita su carta, già Milano, collezione privata (Nicodemi 1967, n. 40).

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 521

ROSALIA PAGLIARANI522

Fig. 6 – Adrien Tournachon, tavola n. 4 del Mécanisme de la physionomie humainedi Guillaume Duchenne de Boulogne, edito a Parigi nel 1862, stampa all’albumina.

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 522

ROMOLO ROMANI: IL VOLTO DIVISO 523

Fig. 7 – Romolo Romani, Ritratto di giovinetta, (1911), cm 63x47, disegno a matita su carta, già Milano, raccolta Ambrogio Binda (Nicodemi 1967, n. 65).

Annali_XIV_2014_Corrispondenti:Layout 1 4-06-2015 11:19 Pagina 523

Related Documents