Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

DurabilitàLongue durée

Università Iuav di VeneziaDipartimento di Culture del Progetto

Quaderni della ricerca

Università Iuav di Venezia - dipartimento di Culture del ProgettoQuaderni della ricerca

Copyright ©MMXIVARACNE editrice S.r.l.

via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma[06]93781065

ISBN 978-88-548-6871-7

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasimezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: febbraio 2014

Università Iuav di Venezia - dipartimento di Culture del ProgettoQuaderni della ricerca

Copyright ©MMXIIIARACNE editrice S.r.l.

via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma[06]93781065

ISBN 978-88-548-6871-7

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasimezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

Progetto grafico di Luciano Comacchio - MeLa Media LabLayout grafiico e impaginazione di Jacopo GalliI edizione: dicembre 2013

DurabilitàLongue duréea cura di MariaAntonia Barucco

Settore scientifico-disciplinareICAR/12 Tecnologia dell’ArchitetturaICAR/14 Composizione Architettonica

Unità di ricercaCittà, Sostenibilità e Tecnologia

5/124

Indice

Benno AlbrechtLa lunga durata del progetto e la sostenibilità12

Introduzione

Profilo degli Autori

11

Roberta AlbieroL’Ecofondaco48

Patrizia Montini ZimoloLa città africana del futuro32

Valeria Tatano

Massimo Rossetti

MariaAntonia Barucco

MariaAntonia Barucco, Massimo Rossetti, Valeria Tatano

Architettura usa e getta60

L’ultimo edificio sulla terra

Innovazione semantica

L’innovazione nell’edilizia

96

76

116

126

93/124

L’ULTIMO EDIFICIOSULLA TERRA

Massimo Rossetti

01. Lo studio del rischio di estinzione del genere umano non è fantascienza: si veda a proposito il lavoro del CSER, Centre for the Study of Existential Risk, dell’Università di Cambridge (http://cser.org/). Ne fa parte, tra gli altri, Stephen Hawking.02. ENEA, Rapporto energia e ambiente 2009-2010. L’Analisi.03. Commissione Europea, Piano di efficienza energetica 2011, COM(2011) 109 definitivo.04. BPIE (Building Performance Institute Europe), Europe’s buildings under the microscope. A country-by-country review of the energy performance of buildings, 2011.05. IEA (International Energy Agency), Energy Technology Perspectives 2012. Pathways to a Clean Energy System, OECD/IEA.

Il titolo è preso dal più famoso “L’ultimo uomo sulla Terra”, film del 1964 con Vincent Price, tratto da “I am legend”, seminale romanzo di Richard Matheson pubblicato dieci anni prima. È la storia di un medico, apparentemente l’unico sopravvissuto a una pandemia che ha quasi estinto il genere umano, che cerca disperatamente di trovare un vaccino per i pochi non-morti che vagano per le strade, ridotti a uno stato di semi incoscienza. Uno scenario drammatico, ma non del tutto impossibile1.Chiedersi, invece, quale potrebbe essere “l’ultimo edificio sulla Terra” è una domanda senza risposta. Per prima cosa, bisognerebbe definire in che senso “ultimo”. L’ultimo a essere re-alizzato? Oppure l’ultimo a rimanere in piedi? Ovviamente non c’è risposta. Ma è comunque suggestivo immaginare quali potrebbero essere i caratteri di un “ultimo” edificio. Dando per scontato che esso, come dovrà quasi sicuramente essere qualsiasi manufatto architettonico che venga costruito sul pianeta nei prossimi decenni, sia un edificio sostenibile.La direzione, infatti, verso una sostenibilità “pervasiva” (quindi non singoli, iconici edifici, emblematici ma episodici portatori di innovazione tecnologica), quella di un’edilizia diffusa ad altissima efficienza energetica, è ormai una strada obbligata. È opportuno però delimitare il campo di pertinenza e definire alcuni fattori in presenza dei quali si possa realmente parlare di edificio sostenibile. In altre parole, individuare dei requisiti connotanti che possano disegnare, magari non in maniera totalmente esaustiva ma senza dubbio chiara, il “recinto” entro il quale si può parlare, se non di un vero e proprio edificio, quantomeno di un approccio a un costruire sostenibile. Di seguito proviamo a elencarne alcuni.Un primo requisito, probabilmente il più riconosciuto dalla comunità scientifica internazio-nale, riguarda l’efficienza energetica degli edifici, come riportato da numerosi studi recenti (ENEA2, Commissione Europea3, BPIE4, IEA5), che hanno indicato questo come l’ambito con le maggiori potenzialità e dove investire maggiori risorse. Come evidenziato anche dal ritorno all’utilizzo di soluzioni quali i sistemi solari passivi, la ventilazione, il raffrescamento e l’illuminazione naturali, quasi dimenticati in pieno XX secolo.Un secondo requisito è individuabile nell’integrazione nei componenti edili dei dispositivi per la generazione energetica da fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico o il mini e micro eolico.

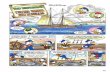

Immagine 01. Vincent Price in una scena de “L’ultimo uomo sulla Terra”, del 1964.

94/124

06. Come indicato anche all’articolo 2, comma 2, della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che riguardo agli edifici a energia “quasi zero” dice: “il loro fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.07. Sul tema dell’energia incorporata nei materiali da costruzione si veda: G.P.Hammond e C.I.Jones, Embodied energy and carbon in construction materials. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Energy, 2008, 161 (2), pp. 87-98.

Immagine 02. Fab Tree Hab, di Mitchell Joachim, Lara Gredem e Javier Arbona. Immagine: cortesia di Mitchell Joachim.

L’utilizzo di fonti energetiche in loco, vale a dire nello stesso edificio o in prossimità di esso6, rappresenta senza dubbio un importante contributo all’abbattimento delle emissioni di CO

2;

le tecnologie attuali, inoltre, consentono di farlo in maniera “discreta”, dissimulando o perfino mimetizzando i dispositivi nei prodotti da costruzione.Un terzo requisito, infine, riguarda l’uso di materiali a bassa energia incorporata, derivati da tecniche di produzione e lavorazione poco energivore e/o dall’utilizzo di materiali del luogo, sui quali non gravino elevati costi energetici di trasporto7. L’utilizzo di materiali ad altissima efficienza energetica, in grado di ridurre fortemente emissioni e consumi potrebbe, infatti, essere vanificato se per la loro produzione e messa in opera venisse spesa una quantità di energia superiore a quella che viene risparmiata nel corso della vita utile dell’edificio.A questi tre ne andrebbe aggiunto un quarto, del quale senza dubbio non si parla ancora abbastanza, che riguarda l’utenza: per l’esattezza, la capacità di utilizzare edifici con determinate prestazioni energetiche. Il che porterebbe, dopo la certificazione ambientale dei prodotti e dell’edificio, alla “certificazione dell’utenza” (le virgolette sono, per ora, dovute; si tratterebbe, in concreto, di verificare l’attitudine dell’utenza alla corretta gestione di edifici ad altissime prestazioni energetiche, pena il non utilizzo). Ma per ora limitiamoci agli edifici.

Questo, oggi. Il percorso verso la massima sostenibilità di un edificio cerca di coniugare efficienza energetica, fonti rinnovabili, basso peso energetico dei materiali e, forse, un adeguato livello di consapevolezza e preparazione da parte degli utenti. L’“impianto” di base rimane però sempre lo stesso: l’edificio, come tutti lo conosciamo. Un po’ come ridurre consumi ed emissioni di un’automobile che però funziona con lo stesso motore a scoppio di 150 anni fa.Volendo quindi individuare una strada alternativa nel territorio della sostenibilità, è possi-bile vedere, magari in filigrana ma emergenti, idee delle quali si stanno gettando le basi, anche tecniche, per una futura realizzazione. Scenari che non prevedono più solo il continuo miglioramento prestazionale dell’edificio tradizionale, ma che, al contrario, ne propongono quasi una nuova stirpe: una sorta di “fusione” tra componenti artificiali e naturali, tra antropico e non-antropico, in cui non è chiaro dove finisca il primo e cominci il secondo.

06. Come indicato anche all’articolo 2, comma 2, della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che riguardo agli edifici a energia “quasi zero” dice: “il loro fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.07. Sul tema dell’energia incorporata nei materiali da costruzione si veda: G.P.Hammond e C.I.Jones, Embodied energy and carbon in construction materials. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Energy, 2008, 161 (2), pp. 87-98.

Immagine 02. Fab Tree Hab, di Mitchell Joachim, Lara Gredem e Javier Arbona. Immagine: cortesia di Mitchell Joachim.

L’utilizzo di fonti energetiche in loco, vale a dire nello stesso edificio o in prossimità di esso6, rappresenta senza dubbio un importante contributo all’abbattimento delle emissioni di CO

2;

le tecnologie attuali, inoltre, consentono di farlo in maniera “discreta”, dissimulando o perfino mimetizzando i dispositivi nei prodotti da costruzione.Un terzo requisito, infine, riguarda l’uso di materiali a bassa energia incorporata, derivati da tecniche di produzione e lavorazione poco energivore e/o dall’utilizzo di materiali del luogo, sui quali non gravino elevati costi energetici di trasporto7. L’utilizzo di materiali ad altissima efficienza energetica, in grado di ridurre fortemente emissioni e consumi potrebbe, infatti, essere vanificato se per la loro produzione e messa in opera venisse spesa una quantità di energia superiore a quella che viene risparmiata nel corso della vita utile dell’edificio.A questi tre ne andrebbe aggiunto un quarto, del quale senza dubbio non si parla ancora abbastanza, che riguarda l’utenza: per l’esattezza, la capacità di utilizzare edifici con determinate prestazioni energetiche. Il che porterebbe, dopo la certificazione ambientale dei prodotti e dell’edificio, alla “certificazione dell’utenza” (le virgolette sono, per ora, dovute; si tratterebbe, in concreto, di verificare l’attitudine dell’utenza alla corretta gestione di edifici ad altissime prestazioni energetiche, pena il non utilizzo). Ma per ora limitiamoci agli edifici.

Questo, oggi. Il percorso verso la massima sostenibilità di un edificio cerca di coniugare efficienza energetica, fonti rinnovabili, basso peso energetico dei materiali e, forse, un adeguato livello di consapevolezza e preparazione da parte degli utenti. L’“impianto” di base rimane però sempre lo stesso: l’edificio, come tutti lo conosciamo. Un po’ come ridurre consumi ed emissioni di un’automobile che però funziona con lo stesso motore a scoppio di 150 anni fa.Volendo quindi individuare una strada alternativa nel territorio della sostenibilità, è possi-bile vedere, magari in filigrana ma emergenti, idee delle quali si stanno gettando le basi, anche tecniche, per una futura realizzazione. Scenari che non prevedono più solo il continuo miglioramento prestazionale dell’edificio tradizionale, ma che, al contrario, ne propongono quasi una nuova stirpe: una sorta di “fusione” tra componenti artificiali e naturali, tra antropico e non-antropico, in cui non è chiaro dove finisca il primo e cominci il secondo.

96/124

08. Si veda http://www.wired.com/politics/law/magazine/16-10/sl_intro.09. http://terreform.org.10. Un celebre esempio è la “Cattedrale vegetale”, opera dell’artista Giuliano Mauri, in Trentino.

Per maggiore chiarezza, è bene fare alcuni esempi. Fab Tree Hab è un concept di Mitchell Joachim, Lara Gredem e Javier Arbona, provenienti dall’MIT di Boston. Joachim, in partico-lare, è conosciuto per essere una delle quindici persone suggerite dalla rivista Wired con le quali Barack Obama avrebbe dovuto parlare dopo la sua elezione, nel 20088. È anche il co-fondatore di Terreform ONE (Open Network Ecology9), organizzazione no profit che promuove lo smart design per le metropoli. L’idea di Fab Tree Hab deriva dal pleaching, tecnica di giardinaggio con la quale si modifica l’andamento di crescita dei rami di un albero10. Secondo il concept di Joachim, Gredem e Arbona, modellando la direzione di crescita dei rami principali di un albero è possibile rea-lizzare una struttura puntiforme che costituisca l’ossatura portante delle pareti perimetrali.

97/124

08. Si veda http://www.wired.com/politics/law/magazine/16-10/sl_intro.09. http://terreform.org.10. Un celebre esempio è la “Cattedrale vegetale”, opera dell’artista Giuliano Mauri, in Trentino.

Per maggiore chiarezza, è bene fare alcuni esempi. Fab Tree Hab è un concept di Mitchell Joachim, Lara Gredem e Javier Arbona, provenienti dall’MIT di Boston. Joachim, in partico-lare, è conosciuto per essere una delle quindici persone suggerite dalla rivista Wired con le quali Barack Obama avrebbe dovuto parlare dopo la sua elezione, nel 20088. È anche il co-fondatore di Terreform ONE (Open Network Ecology9), organizzazione no profit che promuove lo smart design per le metropoli. L’idea di Fab Tree Hab deriva dal pleaching, tecnica di giardinaggio con la quale si modifica l’andamento di crescita dei rami di un albero10. Secondo il concept di Joachim, Gredem e Arbona, modellando la direzione di crescita dei rami principali di un albero è possibile rea-lizzare una struttura puntiforme che costituisca l’ossatura portante delle pareti perimetrali.

Immagine 03. Rappresentazione del processo di crescita di Fab Tree Hab. Immagine: cortesia di Mitchell Joachim.11. http://www.terreform.org/projects_habitat_fab.html

I tamponamenti sono realizzati in adobe, mentre all’esterno una fitta rete di rampicanti riveste le pareti, schermando dall’irraggiamento diretto d’estate e permettendo d’inverno al sole, grazie all’assenza delle foglie, di scaldare la parete e quindi per inerzia termica l’in-terno. Gli ambienti vengono finiti con uno strato di argilla liscia, con aperture collocate ad altezze differenti, in modo da favorire il fenomeno della cross ventilation. Secondo le parole dello stesso Joachim, “here traditional anthropocentric doctrines are overturned and human life is subsumed within the terrestrial environs. Home, in this sense, becomes indistinct and fits itself symbiotically into the surrounding ecosystem”11. Anche il Biorock nasce da una tecnica collaudata. È Wolf Hilbertz, architetto e scienziato marino, a concepirne l’idea nel 1974 e in seguito diffonderla assieme all’associazione Global Coral Reef Alliance, quale strumento per la ripopolazione della barriera corallina.

98/124

12. W. Hilbertz, Electrodeposition of minerals in sea water: experiments and applications, IEAA Journal of Oceanic Engineer-ing, vol. OE-4, n. 3, luglio 1979. Per un approfondimento sul sistema Biorock si veda www.biorock.net e www.globalcoral.org.

Immagine 04. Un esempio di Biorock a circa un anno dalla sua messa in opera. (Immagine di Ari Spenhoff, in località Sambirenteng, Bali, Indonesia).Immagine 05. Una delle poche immagini di Autopia Ampere, di Wolf Hilbertz.

Il Biorock si basa sull’utilizzo di una rete elettrosaldata immersa in mare, attraverso la quale viene fatta passare una corrente a basso voltaggio che innesca il fenomeno dell’accrezione, ovvero della solidificazione dei minerali sciolti nell’acqua (carbonato di calcio e idrossido di magnesio in particolare). Col tempo, i coralli trovano nella stessa rete avvolta nei minerali l’habitat ideale per la ricrescita. Da qui è nata la visione di Hilbertz, Autopia Ampere: una città posizionata in mare aperto avente come scheletro portante proprio il Biorock. Hilbertz aveva individuato le coste del Nord Africa come luogo ideale per la realizzazione, spostando poi la scelta verso l’Oceano Indiano, presso il Saya de Malha Bank, una vastissima piattaforma oceanica di circa 40.000 chilometri quadrati a nord-est del Madagascar. Una città utopica, che essendo al di fuori dei confini nazionali sarebbe stata soggetta solo alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Forse Autopia Ampere rimarrà un sogno, ma le possibilità offerte dal Biorock sono comunque, secondo Hilbertz, vastissime: “other applications for the electrochemical accretion process can be seen readily: floating habitats and industrial islands, settlements on banks, shoals, and the continental shelves, mariculture facilities, breakwaters, storage tanks, dams and jetties, pipelines, bridges, tunnels, airports, beach solidifications and accretions, current diverters, building components for use on land, sea walls, marinas, atoll closures, and power as well as sedimentation generating facilities”12.A Fab Tree Hab e Autopia Ampere si affianca il progetto Dune, dello svedese Magnus Lars-son, che ha proposto alcuni anni fa un metodo per la solidificazione di circa 6.000 chilometri di deserto del Sahara, progetto facente parte del programma “Great Green Wall”, iniziativa nata nel 2007 dalla collaborazione tra 23 stati africani per realizzare una fascia verde tra Mauritania e Gibuti allo scopo di fermare la desertificazione e lo spostamento delle dune che progressivamente erodono terreno coltivabile e costringono allo spostamento interi villaggi. L’idea di Larsson prevede la trasformazione della sabbia in arenaria tramite l’uso di batteri, allo scopo di renderla sufficientemente solida da essere utilizzata come ambiente costruito. I batteri sono non patogeni, quindi non presentano pericoli per gli esseri umani, e muoiono una volta terminato il processo di trasformazione della sabbia in arenaria. Tre gli scopi del progetto, con le parole dello stesso Larsson: “the sandstone wall that I’m pro-posing essentially does three things: it adds roughness to the texture of the dune surface,

12. W. Hilbertz, Electrodeposition of minerals in sea water: experiments and applications, IEAA Journal of Oceanic Engineer-ing, vol. OE-4, n. 3, luglio 1979. Per un approfondimento sul sistema Biorock si veda www.biorock.net e www.globalcoral.org.

Immagine 04. Un esempio di Biorock a circa un anno dalla sua messa in opera. (Immagine di Ari Spenhoff, in località Sambirenteng, Bali, Indonesia).Immagine 05. Una delle poche immagini di Autopia Ampere, di Wolf Hilbertz.

Il Biorock si basa sull’utilizzo di una rete elettrosaldata immersa in mare, attraverso la quale viene fatta passare una corrente a basso voltaggio che innesca il fenomeno dell’accrezione, ovvero della solidificazione dei minerali sciolti nell’acqua (carbonato di calcio e idrossido di magnesio in particolare). Col tempo, i coralli trovano nella stessa rete avvolta nei minerali l’habitat ideale per la ricrescita. Da qui è nata la visione di Hilbertz, Autopia Ampere: una città posizionata in mare aperto avente come scheletro portante proprio il Biorock. Hilbertz aveva individuato le coste del Nord Africa come luogo ideale per la realizzazione, spostando poi la scelta verso l’Oceano Indiano, presso il Saya de Malha Bank, una vastissima piattaforma oceanica di circa 40.000 chilometri quadrati a nord-est del Madagascar. Una città utopica, che essendo al di fuori dei confini nazionali sarebbe stata soggetta solo alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Forse Autopia Ampere rimarrà un sogno, ma le possibilità offerte dal Biorock sono comunque, secondo Hilbertz, vastissime: “other applications for the electrochemical accretion process can be seen readily: floating habitats and industrial islands, settlements on banks, shoals, and the continental shelves, mariculture facilities, breakwaters, storage tanks, dams and jetties, pipelines, bridges, tunnels, airports, beach solidifications and accretions, current diverters, building components for use on land, sea walls, marinas, atoll closures, and power as well as sedimentation generating facilities”12.A Fab Tree Hab e Autopia Ampere si affianca il progetto Dune, dello svedese Magnus Lars-son, che ha proposto alcuni anni fa un metodo per la solidificazione di circa 6.000 chilometri di deserto del Sahara, progetto facente parte del programma “Great Green Wall”, iniziativa nata nel 2007 dalla collaborazione tra 23 stati africani per realizzare una fascia verde tra Mauritania e Gibuti allo scopo di fermare la desertificazione e lo spostamento delle dune che progressivamente erodono terreno coltivabile e costringono allo spostamento interi villaggi. L’idea di Larsson prevede la trasformazione della sabbia in arenaria tramite l’uso di batteri, allo scopo di renderla sufficientemente solida da essere utilizzata come ambiente costruito. I batteri sono non patogeni, quindi non presentano pericoli per gli esseri umani, e muoiono una volta terminato il processo di trasformazione della sabbia in arenaria. Tre gli scopi del progetto, con le parole dello stesso Larsson: “the sandstone wall that I’m pro-posing essentially does three things: it adds roughness to the texture of the dune surface,

102/124

13. http://www.ted.com/talks/magnus_larsson_turning_dunes_into_architecture.html. 14. Si veda a riguardo il catalogo della mostra La città nuova. Oltre Sant’Elia. 1913 Cento anni di visioni urbane 2013, a cura di M. De Michelis, tenutasi a Como dal 24 marzo al 14 luglio 2013.

binding the grains; it provides a physical support structure for the trees; and it creates habitable spaces inside of the sand dunes”13. Visionari, certo. E forse perfino stravaganti. Ma la storia dell’architettura è piena di sperimentazioni, più o meno fortunate (si pensi alla casa in plastica del 1972 di Mario Scheichenbauer a Sesto San Giovanni, demolita solo pochi anni fa, o a “Villa Girasole” di Angelo Invernizzi, realizzata nel 1935 a Marcellise, in provincia di Verona, solo per citarne due) e di vere e proprie visioni (le opere di Archigram, Archizoom e Superstudio14). Progetti che cercavano di evocare mondi possibili e perfino probabili, nella mente dei loro creatori; non sempre però realmente fattibili. Oggi, nell’osservare i tanti progetti che parlano di fu-turo, sembra emergere da alcuni la ricerca di un qualcosa che fonda organico e inorganico, partendo, spesso, da una base di fattibilità tecnica.È possibile trovare un’analogia nel mondo della biologia. Sono sempre di più, infatti, gli ausili o i dispositivi che sopperiscono a particolari deficit funzionali; numerosi tipi di innesti, integrabili in un corpo che rimane comunque umano. Non si è in presenza – non ancora – di una fusione tra l’elemento organico (il corpo) e l’elemento non organico (il dispositivo). Eppure, nell’osservare i progetti di Joachim, Hilbertz e Larsson, non possono non venire alla mente alcuni esempi, tratti anch’essi da arte, letteratura, cinema, di esseri viventi composti da simbiosi di elementi organici e non. Le opere di HR Giger, artista svizzero noto ai più come padre di Alien, rappresentano forse meglio di chiunque altro il senso di questo concetto.

103/124

13. http://www.ted.com/talks/magnus_larsson_turning_dunes_into_architecture.html. 14. Si veda a riguardo il catalogo della mostra La città nuova. Oltre Sant’Elia. 1913 Cento anni di visioni urbane 2013, a cura di M. De Michelis, tenutasi a Como dal 24 marzo al 14 luglio 2013.

binding the grains; it provides a physical support structure for the trees; and it creates habitable spaces inside of the sand dunes”13. Visionari, certo. E forse perfino stravaganti. Ma la storia dell’architettura è piena di sperimentazioni, più o meno fortunate (si pensi alla casa in plastica del 1972 di Mario Scheichenbauer a Sesto San Giovanni, demolita solo pochi anni fa, o a “Villa Girasole” di Angelo Invernizzi, realizzata nel 1935 a Marcellise, in provincia di Verona, solo per citarne due) e di vere e proprie visioni (le opere di Archigram, Archizoom e Superstudio14). Progetti che cercavano di evocare mondi possibili e perfino probabili, nella mente dei loro creatori; non sempre però realmente fattibili. Oggi, nell’osservare i tanti progetti che parlano di fu-turo, sembra emergere da alcuni la ricerca di un qualcosa che fonda organico e inorganico, partendo, spesso, da una base di fattibilità tecnica.È possibile trovare un’analogia nel mondo della biologia. Sono sempre di più, infatti, gli ausili o i dispositivi che sopperiscono a particolari deficit funzionali; numerosi tipi di innesti, integrabili in un corpo che rimane comunque umano. Non si è in presenza – non ancora – di una fusione tra l’elemento organico (il corpo) e l’elemento non organico (il dispositivo). Eppure, nell’osservare i progetti di Joachim, Hilbertz e Larsson, non possono non venire alla mente alcuni esempi, tratti anch’essi da arte, letteratura, cinema, di esseri viventi composti da simbiosi di elementi organici e non. Le opere di HR Giger, artista svizzero noto ai più come padre di Alien, rappresentano forse meglio di chiunque altro il senso di questo concetto.

Immagine 06. Processo di insediamento di Dune di Magnus Larsson.15. Biosphere 2 è da qualche anno proprietà della University of Arizona (b2science.org), che l’ha convertita in un centro di ricerca.16. K. Kelly, Out of control: the new biology of machines, social systems and the economic world, Perseus Books, 1995.

Nell’osservare i progetti visti prima, la direzione sembra la stessa. L’“ultima frontiera della sostenibilità” potrebbe dunque essere quella di edifici che letteralmente fondano l’organico e l’inorganico, l’antropico e il non-antropico, alla ricerca di una nuova identità tra organismi viventi e manufatti artificiali. Questa, alla domanda di quale possa essere “l’ultimo edificio sulla Terra”, potrebbe essere, se non una risposta, almeno una direzione.Qualcosa di simile era già stato preconizzato da Kevin Kelly quando ebbe occasione, circa venti anni fa, di commentare un esperimento ambizioso, quello di Biosphere 2, progetto di ricerca collocato in Arizona che tra il 1991 e il 1993 (con un secondo tentativo nel 1994) cercò di far convivere un gruppo di otto persone in un ambiente completamente separato dal resto del mondo e totalmente autosufficiente. Gli esperimenti non portarono i risultati attesi15, ma è interessante leggere cosa scrisse Kelly a proposito: “the glass spaceship parked in the desert is called a biosphere because the logic of the Bios runs through it. The logic of Bios (bio-logic, biology) is uniting the organic and the mechanical. In the factories of bioengineering firms and in the chips of neural-net computers, the organic and the ma-chine are merging. But nowhere is that marriage between the living and the manufactured so clear as in the pod of the Bio2. Where does the synthetic coral reef end and the chanting wave machine begin? Where does the waste-treatment marsh begin and the toilet plumbing end? Is it the fans or the soil bugs that control the atmosphere?”16

La visione di Kelly prefigurava quindi uno scenario che a vent’anni di distanza non sembra né utopico né fantascientifico, bensì realistico e perfino fattibile.

104/124

17. I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p. 135.18. I. Asimov, Prima Fondazione, Mondadori, Milano 1995, p. 11.

Immagine 07. Una sezione delle formazioni rocciose di Dune. Immagine cortesia di Magnus Larsson.

Non altrettanto realistico sembra invece un altro scenario, anch’esso visionario e più volte riproposto da cinema e letteratura, che toglierebbe ogni significato al termine “sostenibili-tà”: il pianeta Terra ricoperto da un’unica città, estesa a ogni latitudine e longitudine. Idea ripresa tra gli altri da Italo Calvino, George Lucas, Isaac Asimov. Ne “Le città invisibili”, Italo Calvino, tra le “città continue” descrive infatti Trude, e dice: “Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. – Puoi riprendere il volo quando vuoi, – mi dissero, – ma arriverai a un’altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un’unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all’aeroporto”17. Diversi anni dopo, George Lucas, nella saga di Star Wars, colloca il centro esatto della galassia su Coruscant, interamente ricoperto da un’unica città. Ma l’idea da cui prese ispirazione risale a molti anni prima, a Isaac Asimov, che nel ciclo della Fondazione parla di Trantor: “la sua urbanizzazio-ne, con un incremento costante, aveva infine raggiunto il limite massimo. L’intera superficie del pianeta, 75 milioni di miglia quadrate, era diventata un’unica città”18.Può essere, lo ripetiamo, totalmente irrealistico pensare a un pianeta Terra interamente urbanizzato. Ma se questo sembra uno scenario da fantascienza, si guardino le foto notturne del pianeta e si osservi la fascia che include Stati Uniti, Europa e Mediterraneo, Medio Oriente, India, Cina e Giappone: quasi un’unica, ininterrotta città.

Verso una longue durée: linee di ricercaNell’ambito di un’attività di ricerca sul tema della sostenibilità, con particolare riferi-mento alla longue durée, negli ultimi anni sono stati condotti due studi che, sebbene apparentemente distanti, rimandano in realtà allo stesso obiettivo, ovvero la richiesta di prolungare la vita utile di un edificio attraverso una serie di interventi che ne migliorino gli aspetti prestazionali. Le due attività hanno riguardato una proposta per la rigenerazione di un piccolo paese nelle Dolomiti e una metodologia per la riqualificazione energetica e funzionale di edilizia residenziale realizzata mediante tecniche di prefabbricazione pesante e industrializzazione dei getti.

La prima attività di ricerca ha avuto come oggetto la rigenerazione di un piccolo borgo nelle Dolomiti Venete, Vinigo, nel comune di Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. L’attività si è svolta, in particolare, durante le tre settimane del Workshop estivo IUAV W.A.VE. 2011, avente come tema “Urban regeneration”. Obiettivo del Workshop è stata una proposta collettiva di riqualificazione di diversi manufatti edilizi, secondo un quadro unitario che restituisse una vitalità, oggi perduta, al borgo.

105/124

17. I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p. 135.18. I. Asimov, Prima Fondazione, Mondadori, Milano 1995, p. 11.

Immagine 07. Una sezione delle formazioni rocciose di Dune. Immagine cortesia di Magnus Larsson.

Non altrettanto realistico sembra invece un altro scenario, anch’esso visionario e più volte riproposto da cinema e letteratura, che toglierebbe ogni significato al termine “sostenibili-tà”: il pianeta Terra ricoperto da un’unica città, estesa a ogni latitudine e longitudine. Idea ripresa tra gli altri da Italo Calvino, George Lucas, Isaac Asimov. Ne “Le città invisibili”, Italo Calvino, tra le “città continue” descrive infatti Trude, e dice: “Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. – Puoi riprendere il volo quando vuoi, – mi dissero, – ma arriverai a un’altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un’unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all’aeroporto”17. Diversi anni dopo, George Lucas, nella saga di Star Wars, colloca il centro esatto della galassia su Coruscant, interamente ricoperto da un’unica città. Ma l’idea da cui prese ispirazione risale a molti anni prima, a Isaac Asimov, che nel ciclo della Fondazione parla di Trantor: “la sua urbanizzazio-ne, con un incremento costante, aveva infine raggiunto il limite massimo. L’intera superficie del pianeta, 75 milioni di miglia quadrate, era diventata un’unica città”18.Può essere, lo ripetiamo, totalmente irrealistico pensare a un pianeta Terra interamente urbanizzato. Ma se questo sembra uno scenario da fantascienza, si guardino le foto notturne del pianeta e si osservi la fascia che include Stati Uniti, Europa e Mediterraneo, Medio Oriente, India, Cina e Giappone: quasi un’unica, ininterrotta città.

Verso una longue durée: linee di ricercaNell’ambito di un’attività di ricerca sul tema della sostenibilità, con particolare riferi-mento alla longue durée, negli ultimi anni sono stati condotti due studi che, sebbene apparentemente distanti, rimandano in realtà allo stesso obiettivo, ovvero la richiesta di prolungare la vita utile di un edificio attraverso una serie di interventi che ne migliorino gli aspetti prestazionali. Le due attività hanno riguardato una proposta per la rigenerazione di un piccolo paese nelle Dolomiti e una metodologia per la riqualificazione energetica e funzionale di edilizia residenziale realizzata mediante tecniche di prefabbricazione pesante e industrializzazione dei getti.

La prima attività di ricerca ha avuto come oggetto la rigenerazione di un piccolo borgo nelle Dolomiti Venete, Vinigo, nel comune di Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. L’attività si è svolta, in particolare, durante le tre settimane del Workshop estivo IUAV W.A.VE. 2011, avente come tema “Urban regeneration”. Obiettivo del Workshop è stata una proposta collettiva di riqualificazione di diversi manufatti edilizi, secondo un quadro unitario che restituisse una vitalità, oggi perduta, al borgo.

106/124

La storia del borgo di Vinigo è simile a quella di molti altri piccoli paesi di montagna, abbandonati negli anni dalla popolazione, soprattutto più giovane, a causa del venir meno di un’economia basata su agricoltura e pastorizia. Il conseguente spopolamento, unito all’invecchiamento dei residenti rimasti, ha portato all’abbandono e al disuso di molti edifici, in particolare dei tabià, caratteristici delle zone di montagna. Si tratta di edifici finalizzati al ricovero degli animali al piano terra, realizzato prevalentemente in pietra, e allo stoccaggio del fieno al piano superiore, in legno. La loro presenza, comune su tutto l’arco alpino, era strettamente correlata al tipo di economia della zona, che vedeva le aree dislocate attorno ai villaggi adibite a pascolo e coltivazioni. Col passare a un’economia basata sul commercio, il turismo, i servizi e l’industria e con l’abbandono delle generazioni più giovani, i tabià hanno perso la loro funzione e versano oggi spesso in condizioni di degrado. Si aggiunga a questo che la loro proprietà si è molte volte “spezzettata” nel tempo, lungo diverse genera-zioni, che non sempre trovano un accordo per la sistemazione dell’edificio. Il risultato è un progressivo degrado, fino al rischio concreto, già avvenuto, del crollo. Che significa la fine di una tradizione costruttiva e, in ultima analisi, di una memoria storica.Scopo del Workshop e dell’attività di ricerca è stato quindi il progetto di recupero di alcuni tabià, cercando di coniugare il rispetto per una tradizione costruttiva vecchia di secoli con l’attuale contesto storico, che mette a disposizione tecniche e materiali come mai in passa-to. Un esercizio difficile: recuperare, senza stravolgerne l’identità formale e nel rispetto del-le proprie caratteristiche tecniche, alcuni degli edifici simbolo di questi territori, attribuendo loro una funzione che possa rigenerare il piccolo borgo, cercando di applicare soluzioni tecniche e costruttive, anche innovative, che ne migliorino le prestazioni energetiche.

La seconda attività di ricerca è stata condotta nell’ambito del programma Prin 2008 dal titolo “Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle periferie urbane nella seconda metà del ‘900”. In particolare, parte degli obiettivi della ricerca hanno riguardato la proposta di una strategia per la riqualificazione funzionale di edilizia residenziale realizzata con tecniche di prefabbri-cazione pesante e industrializzazione dei getti.Punto di partenza è stata l’analisi delle condizioni del parco immobiliare italiano, notoria-mente vetusto e in condizioni tutt’altro che ottimali, soprattutto dal punto di vista energeti-co, in quanto realizzato per la maggior parte antecedentemente alle leggi sul contenimento dei consumi. In esso, anche se in percentuali contenute e sicuramente non paragonabili ad altri paesi europei, sono presenti anche quegli insediamenti realizzati con tecniche di pre-

107/124

La storia del borgo di Vinigo è simile a quella di molti altri piccoli paesi di montagna, abbandonati negli anni dalla popolazione, soprattutto più giovane, a causa del venir meno di un’economia basata su agricoltura e pastorizia. Il conseguente spopolamento, unito all’invecchiamento dei residenti rimasti, ha portato all’abbandono e al disuso di molti edifici, in particolare dei tabià, caratteristici delle zone di montagna. Si tratta di edifici finalizzati al ricovero degli animali al piano terra, realizzato prevalentemente in pietra, e allo stoccaggio del fieno al piano superiore, in legno. La loro presenza, comune su tutto l’arco alpino, era strettamente correlata al tipo di economia della zona, che vedeva le aree dislocate attorno ai villaggi adibite a pascolo e coltivazioni. Col passare a un’economia basata sul commercio, il turismo, i servizi e l’industria e con l’abbandono delle generazioni più giovani, i tabià hanno perso la loro funzione e versano oggi spesso in condizioni di degrado. Si aggiunga a questo che la loro proprietà si è molte volte “spezzettata” nel tempo, lungo diverse genera-zioni, che non sempre trovano un accordo per la sistemazione dell’edificio. Il risultato è un progressivo degrado, fino al rischio concreto, già avvenuto, del crollo. Che significa la fine di una tradizione costruttiva e, in ultima analisi, di una memoria storica.Scopo del Workshop e dell’attività di ricerca è stato quindi il progetto di recupero di alcuni tabià, cercando di coniugare il rispetto per una tradizione costruttiva vecchia di secoli con l’attuale contesto storico, che mette a disposizione tecniche e materiali come mai in passa-to. Un esercizio difficile: recuperare, senza stravolgerne l’identità formale e nel rispetto del-le proprie caratteristiche tecniche, alcuni degli edifici simbolo di questi territori, attribuendo loro una funzione che possa rigenerare il piccolo borgo, cercando di applicare soluzioni tecniche e costruttive, anche innovative, che ne migliorino le prestazioni energetiche.

La seconda attività di ricerca è stata condotta nell’ambito del programma Prin 2008 dal titolo “Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle periferie urbane nella seconda metà del ‘900”. In particolare, parte degli obiettivi della ricerca hanno riguardato la proposta di una strategia per la riqualificazione funzionale di edilizia residenziale realizzata con tecniche di prefabbri-cazione pesante e industrializzazione dei getti.Punto di partenza è stata l’analisi delle condizioni del parco immobiliare italiano, notoria-mente vetusto e in condizioni tutt’altro che ottimali, soprattutto dal punto di vista energeti-co, in quanto realizzato per la maggior parte antecedentemente alle leggi sul contenimento dei consumi. In esso, anche se in percentuali contenute e sicuramente non paragonabili ad altri paesi europei, sono presenti anche quegli insediamenti realizzati con tecniche di pre-

fabbricazione pesante nati per fornire un alloggio alle numerosissime famiglie trasferitesi nelle aree urbane durante il fenomeno migratorio sud-nord, conseguente al passaggio da un’economia nazionale prevalentemente agricola a una basata sulla produzione industriale. Tali insediamenti, se nella seconda metà del ‘900 hanno garantito l’assorbimento dell’“onda d’urto” di migliaia di persone, hanno però nel tempo mostrato evidenti limiti qualitativi che un tempo, essendo la “quantità” (il numero di alloggi) l’unico parametro considerato importante, non erano semplicemente considerati. A distanza di diversi decenni, però, sono proprio questi limiti a renderli non solo non più appetibili per un’utenza comune, ma nemmeno in linea con le richieste attuali di standard funzionali e prestazionali.Le patologie rivelano grosse carenze in termini di benessere termico, acustico e luminoso (scarso isolamento termico delle pareti perimetrali, serramenti a vetro singolo, insufficiente abbattimento acustico sia tra esterno e interno che tra ambienti interni, mancanza di un’adeguata illuminazione naturale, ecc.), della fruibilità (dimensioni dei vani inadeguate, scale non a norma, assenza di ascensori, ecc.), della sicurezza (patologie edilizie diffuse, carenze strutturali, ecc.). Se da un lato tale edilizia risulta quindi molto deficitaria sotto diversi aspetti, dall’altro, essendo realizzata sulla base di sistemi costruttivi “a catalogo” è possibile pensare, con aggiustamenti limitati in funzione del singolo progetto, a una strategia di intervento con soluzioni declinate in funzione dei vari sistemi costruttivi, che possa essere applicata in diversi casi e che porti alla riqualificazione funzionale del manufatto edilizio, consegnando a esso anche una qualità formale che lo possa rendere appetibile per eventuali operazioni immobiliari e, in definitiva, reimmetterlo sul mercato.

L’evidente differenza di partenza tra manufatti alpini (basati su tecniche tradizionali e artigianali, realizzati con materiali del luogo) ed edilizia residenziale prefabbricata (realizzata nella sua interezza con tecniche e prodotti industriali), viene in parte a mancare proprio nell’ottica della longue durée, in quanto in entrambi i casi si tratta di garantire a un manufatto edilizio un prolungamento della propria vita utile. Nel primo, convertendo tali edifici a destinazioni d’uso in grado di renderli utilizzabili per un’utenza attuale, cercando di coniugare tecniche tradizionali e rispetto del genius loci (anche per volontà di preservare una testimonianza storica altrimenti destinata a scomparire) con le possibilità offerte dall’“infinito scaffale” di prodotti per l’edilizia degli anni 2000. Nel secondo, adeguando gli standard prestazionali al livello richiesto dalle odierne residenze, tenendo in considerazione sia i cambiamenti sopravvenuti al profilo d’utenza dal momento della loro realizzazione,

108/124

19. M. Rossetti, Architettura alpina contemporanea, in E. Giani (a cura di), Workshop 2011. Facoltà di architettura di Venezia, Marsilio, Venezia 2012, pp. 184-189.20. M. Rossetti, L’architettura alpina: tra tradizione e innovazione, in F. Alberti, C. Chiapparini (a cura di), Cultura ed ecologia dell’architettura alpina, Regione del Veneto 2012, pp. 154-158.21. M. Rossetti, Il ruolo chiave dell’aumento delle competenze: Alphouse e la formazione di architetti, tecnici e imprese, intervento alla mostra/convegno Recupero architettonico ed efficienza energetica negli insediamenti alpini. Architettura alpina tra innovazione e tradizione nel contesto delle Dolomiti, Sedico (BL), 29 novembre 2011.

sia la possibilità di ulteriori riconfigurazioni. Due tipologie di edifici quindi profondamente diverse, ma in realtà con molti punti in comune.Le attività di ricerca hanno avuto diverse ricadute, quali pubblicazioni, interventi a convegni e mostre. In particolare, l’attività di ricerca relativa alla rigenerazione del borgo alpino di Vinigo è stata pubblicata nel volume “Workshop 2011. Facoltà di architettura di Venezia”, edito da Marsilio19, e nel volume “Cultura ed ecologia dell’architettura alpina, edito dalla Regione Veneto”20; è stata inoltre presentata nel corso degli interventi alle due mostre/con-vegno “Recupero architettonico ed efficienza energetica negli insediamenti alpini” di Sedico (BL)21 e “Ripensare l’architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di riqualificazione ener-

109/124

19. M. Rossetti, Architettura alpina contemporanea, in E. Giani (a cura di), Workshop 2011. Facoltà di architettura di Venezia, Marsilio, Venezia 2012, pp. 184-189.20. M. Rossetti, L’architettura alpina: tra tradizione e innovazione, in F. Alberti, C. Chiapparini (a cura di), Cultura ed ecologia dell’architettura alpina, Regione del Veneto 2012, pp. 154-158.21. M. Rossetti, Il ruolo chiave dell’aumento delle competenze: Alphouse e la formazione di architetti, tecnici e imprese, intervento alla mostra/convegno Recupero architettonico ed efficienza energetica negli insediamenti alpini. Architettura alpina tra innovazione e tradizione nel contesto delle Dolomiti, Sedico (BL), 29 novembre 2011.

sia la possibilità di ulteriori riconfigurazioni. Due tipologie di edifici quindi profondamente diverse, ma in realtà con molti punti in comune.Le attività di ricerca hanno avuto diverse ricadute, quali pubblicazioni, interventi a convegni e mostre. In particolare, l’attività di ricerca relativa alla rigenerazione del borgo alpino di Vinigo è stata pubblicata nel volume “Workshop 2011. Facoltà di architettura di Venezia”, edito da Marsilio19, e nel volume “Cultura ed ecologia dell’architettura alpina, edito dalla Regione Veneto”20; è stata inoltre presentata nel corso degli interventi alle due mostre/con-vegno “Recupero architettonico ed efficienza energetica negli insediamenti alpini” di Sedico (BL)21 e “Ripensare l’architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di riqualificazione ener-

22. M. Rossetti, Architettura Alpina Contemporanea. W.A.VE 2011 | Urban Regeneration, intervento alla mostra/convegno Ripensare l’architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di riqualificazione energetica, Aosta, 24 febbraio 2012.23. M. Rossetti, Proposta per una riqualificazione dell’edilizia sociale realizzata con tecniche di prefabbricazione pesante e industrializzazione dei getti, in R. Di Giulio con A. Boeri, M. C. Forlani, A. Gaiani, V. Manfron, R. Pagani, Paesaggi periferici. Strategie di rigenerazione urbana, Quodlibet, Macerata 2013, pp. 270-277.24. M. Rossetti, Sustainable upgrade: methodologies for the recovery of the Italian housing built with heavy prefabrication systems, in R. Di Giulio (edited by), Improving the Quality of Suburban Stock, COST Action TU0701, UnifePress, 2012, pp.477.

Immagine 08. Immagine notturna della Terra scattata dai satelliti dell’esercito degli Stati Uniti. (Immagine tratta da http://apod.nasa.gov/apod/ap040822.html).

getica” ad Aosta22. L’attività di ricerca relativa alla riqualificazione dell’edilizia residenziale prefabbricata ha avuto come principale risultato la pubblicazione dei risultati del Prin nel volume “Paesaggi periferici. Strategie di rigenerazione urbana”, edito da Quodlibet23, e negli atti del convegno internazionale COST Action TU0701, “Improving the Quality of Suburban Stock”24.

111/124

_M. De Michelis (a cura di), La città nuova. Oltre Sant’Elia. 1913 Cento anni di visioni urbane 2013, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo 2013._W. Hilbertz, Electrodeposition of minerals in sea water: experiments and applications, IEAA Journal of Oceanic Engineering, vol. OE-4, n. 3, luglio 1979._K. Kelly, Out of control: the new biology of machines, social systems and the economic world, Addison Wesley, Reading, 1994/Perseus Books, Jackson, 1995._J. May con A. Reid, Architettura senza architetti. Guida alle costruzioni spontanee di tutto il mondo, Rizzoli, Milano 2010._L. Mumford, Storia dell’utopia, Donzelli, Roma 2008._M. Rossetti, Progetti non convenzionali, in “Costruire”, n. 333, febbraio 2011, pp. 49-56._M. Rossetti, Tre fattori per un’architettura sostenibile, in EnergoClub (a cura di), Questa svolta tocca a noi, Altraeconomia, Milano 2013._B. Rudofsky, Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture, New York, Doubleday 1964.

Bibliografia

Related Documents