Conférence donnée le 10 septembre 2010 dans le cadre du Colloque « 1000 ans de chant grégorien » qui s’est tenu à l’abbaye de Solesmes. L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT, OU LA VOIE DU « PSALLITE SAPIENTER » Nicolas DUFETEL * « À mon humble avis, les meilleurs et les plus solides résultats obtenus jusqu’à pré sent sont ceux du plain-chant grégorien à l’Abbaye des Bénédictins à Solesmes[…] ». Liszt en 1878 1 En 1862, Franz Liszt, installé à Rome depuis près d’un an, confie à Franz Brendel qu’après avoir consacré plusieurs années de son travail au problème de la musique symphonique, il veut désormais s’atteler à celui de l’oratorio et de sujets « annexes 2 ». Mais dès le début des années 1830, il avait rêvé, à Paris, d’une « régénération » de la musique religieuse. Au cours de recherches sur ce sujet, l’étude du chant grégorien – ses structures, ses fonctionnalités, son histoire et sa restauration au XIX e siècle – s’est rapidement imposée comme une nécessité. Le plain-chant constitue en effet un des éléments fondamentaux grâce auxquels * Je tiens à remercier Daniel Saulnier, dont les compétences, le souci de transmission du savoir et l’amitié ont non seulement éclairé, mais surtout décisivement orienté mes recherches sur Liszt et la musique religieuse, en particulier sur le chant grégorien. 1 Liszt à Carolyne von Sayn-Wittgenstein, 5 juin 1878, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 7, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1902, p. 221-222. 2 « Nachdem ich die mir gestellte symphonische Aufgabe in Deutschland, so gut ich es vermochte, zum grösseren Theil gelöst habe, will ich nunmehr die oratorische (nebst einigen zu derselben in Bezug stehenden Werken) erfüllen ». Liszt à Franz Brendel, 8 novembre 1862, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 2, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1893, p. 28.

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

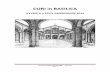

Conférence donnée le 10 septembre 2010 dans le cadre du Colloque « 1000 ansde chant grégorien » qui s’est tenu à l’abbaye de Solesmes.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT,OU LA VOIE DU « PSALLITE SAPIENTER »

Nicolas DUFETEL*

« À mon humble avis, les meilleurs et lesplus solides résultats obtenus jusqu’à pré sent sont ceux du plain-chant grégorien à l’Abbaye des Bénédictins à Solesmes[…] ».

Liszt en 18781

En 1862, Franz Liszt, installé à Rome depuis près d’un an, confie à FranzBrendel qu’après avoir consacré plusieurs années de son travail au problème dela musique symphonique, il veut désormais s’atteler à celui de l’oratorio et desujets « annexes2 ». Mais dès le début des années 1830, il avait rêvé, à Paris,d’une « régénération » de la musique religieuse. Au cours de recherches sur cesujet, l’étude du chant grégorien – ses structures, ses fonctionnalités, son histoireet sa restauration au XIXe siècle – s’est rapidement imposée comme une nécessité.Le plain-chant constitue en effet un des éléments fondamentaux grâce auxquels

* Je tiens à remercier Daniel Saulnier, dont les compétences, le souci de transmission du savoiret l’amitié ont non seulement éclairé, mais surtout décisivement orienté mes recherches sur Lisztet la musique religieuse, en particulier sur le chant grégorien.

1 Liszt à Carolyne von Sayn-Wittgenstein, 5 juin 1878, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara,vol. 7, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1902, p. 221-222.

2 « Nachdem ich die mir gestellte symphonische Aufgabe in Deutschland, so gut ich es vermochte, zum grösseren Theil gelöst habe, will ich nunmehr die oratorische (nebst einigen zuderselben in Bezug stehenden Werken) erfüllen ». Liszt à Franz Brendel, 8 novembre 1862, FranzLiszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 2, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1893, p. 28.

Liszt a envisagé, particulièrement dans les années 1850 et 1860, de régénérerla musique religieuse. À Weimar et à Rome, celui qui avait auparavant enflamméles foules européennes par sa brillante virtuosité, à qui l’on prêtait parfois uneréputation sulfureuse et dont on moquait les aspirations religieuses, se docu-mente désormais abondamment pour suivre l’actualité de la « restauration » duplain-chant, que ce soit grâce aux journaux spécialisés comme Le Plain-chantet La Maîtrise, aux publications allemandes de Ratisbonne ou à celles de Solesmes. Ces lectures nourrissent ce que Liszt appelle lui-même ses« recherches » visant à établir un « plan » pour la musique religieuse qu’il souhaite présenter aux autorités catholiques : depuis le milieu des années 1850,il se rapproche à grands pas de prélats influents et n’hésite pas à solliciter lescompétences grégoriennes de ses anciennes connaissances, dont François-JosephFétis et Joseph d’Ortigue. Sa correspondance et sa bibliothèque sont émailléesdes noms de toutes les figures de l’épopée de la restauration grégorienne dansla seconde moitié du XIXe siècle : Félix Clément, Edmond de Coussemaker, FélixDanjou, Louis Lambillotte, Dominicus et Johann Georg Mettenleiter, Louis Niedermeyer, Karl Proske, l’abbé Raillard, et naturellement dom Guéranger, quiavait comme lui partagé, dans sa jeunesse, les doctrines de Lamennais3.

Toute réflexion sur les sources grégoriennes de Liszt doit nécessairementprendre en compte la question essentielle de la tradition orale – c’est-à-dire lesmélodies qu’il a entendues dans les églises pendant toute sa vie, de Hongrie enAllemagne en passant par la France, avec les problèmes de traditions locales intrinsèques. Pour des raisons méthodologiques évidentes, c’est pourtant auxsources écrites que le présent article est consacré. La correspondance et les cahiers d’esquisses de Liszt, mais aussi les livres qu’il a possédés et annotés,

3 Sur les livres possédés par Liszt, en partie conservés à Weimar (D-WRz) et à Budapest(H-Blm), voir Mária ECKHARDT et Evelyn LIEPSCH, Franz Liszts Weimarer Bibliothek, Laaber,Laaber-Verlag (Weimarer Liszt-Studien, 2), 1999 ; Mária Eckhardt, éd. Liszt Ferenc hagyatéka aBudapesti Zenemvészeti Fiskolán. I. Könyvek / Franz Liszt’s Estate at the Budapest Academyof Music. I. Books, Budapest, Liszt Ferenc Zenemvészeti Fiskola, 1986 ; Liszt Ferenc hagyatékaa Budapesti Zenemvészeti Fiskolán. II. Zenemvek / Franz Liszt’s Estate at the Budapest Academy of Music. II. Music, Budapest, Liszt Ferenc Zenemvészeti Fiskola, 1993. Sur les livresdéposés en 1887 chez les Franciscains de Pest, voir Nicolas DUFETEL, « Franz Liszt, franciscain‘du berceau jusqu’à la tombe’ », Études franciscaines II/2, 2009, p. 303-339 (voir ci-dessous noten° 75). Je tiens à remercier chaleureusement Mária Eckhardt, Zsuzsanna Domokos et EvelynLiepsch pour l’aide qu’elles ont bien voulu me donner pour la consultation des livres de Liszt àBudapest et Weimar.

244 NICOLAS DUFETEL

constituent des sources fondamentales pour comprendre son rapport au chantgrégorien, un sujet encore peu traité mais central dans l’histoire de son œuvre,non seulement liturgique, mais aussi instrumentale (le Psaume instrumentaldédié à Lamennais, pour piano et orchestre, est par exemple inspiré du faux-bourdon De profundis). Ses esquisses et ses annotations ouvrent un vaste champde recherches dans le domaine de la génétique musicale, dont les pages suivantesproposent un apercu.

Régénérer la musique religieuse :de l’article de 1835 au « plan » des années 1860

La plupart des études sur l’œuvre religieux de Liszt reposent, à juste titre,sur son texte « De la musique religieuse », publié à Paris en 18354. Utiliser cesquelques pages pour éclairer sa production religieuse et évoquer la « réforme »qu’il aurait souhaité mener dans ce domaine est un réflexe de l’historiographielisztienne qu’il semble nécessaire d’interroger, car il pose deux problèmes mé-thodologiques. Pour les résumer, car je les ai exposés ailleurs en détail5, il fautpremièrement douter de la pertinence d’un recours non critique au fameux textede 1835 pour aborder la musique religieuse que Liszt ne commencera à compo-ser véritablement qu’après 1855 : il existe un décalage entre théorie – si jamaisle texte de 1835 peut être considéré comme un exposé théorique – et pratique.Deuxièmement se pose un problème terminologique : dans ce texte de jeunesse,Liszt n’évoque pas une « réforme » mais une « régénération » (« Nous voulonsparler d’une régénération de la musique religieuse6 »). Ce mot correspond à un

4 Franz LISZT, « De la musique religieuse », extrait du cinquième article de De la situationdes artistes, et de leur condition dans la société, dans Sämtliche Schriften, dir. Detlef Altenburg(Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1989-), vol. 1 (Frühe Schriften), éd. Rainer Kleinertz, commentéen collaboration avec Serge Gut, 2000, p. 52-58. Les six articles qui forment De la situation desartistes, et de leur condition dans la société, ainsi que leur conclusion (« Encore quelques motssur la subalternité des musiciens »), ont été publiés du 3 mai au 15 novembre 1835 dans la GazetteMusicale de Paris (Revue et Gazette musicale de Paris après le 11 novembre 1835).

5 Nicolas DUFETEL, Palingénésie, régénération et extase dans la musique religieuse de FranzLiszt, université François-Rabelais, Tours, 2008 (en cours d’édition) ; « La musique religieusede Liszt à l’épreuve de la palingénésie de Ballanche : réforme ou régénération ? », Revue de musicologie 95/2, 2009, p. 359-398 ; « Les piliers de la musique religieuse de l’avenir selonLiszt : le chant grégorien et la polyphonie romaine », L’Éducation musicale 570, 2011, p. 9-19.

6 LISZT, « De la musique religieuse », Frühe Schriften, p. 56.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 245

concept répandu dans les années 1830, porteur d’une signification particulière :il renvoie à la régénération religieuse et politique de la société post-révolution-naire et à la « palingénésie » décrites par Pierre-Simon Ballanche dans sa Palingénésie sociale, que Liszt a lue7. Ces données forment un contexte essentielpour comprendre la formation de Liszt à Paris et la façon dont il reçoit l’héritageintellectuel de ses prédécesseurs et de certains de ses contemporains. Ses articles,ses livres et ses lettres se font systématiquement l’écho d’une certaine philoso-phie de l’histoire et du progrès, précisément dans un esprit de dialectique entrepassé, présent et avenir. Il écrit par exemple dans sa brochure De la Fondation-Goethe à Weimar :

Quelques peuples n’eurent qu’une seule ère, qu’un seul instant de leurvie illuminé par cette céleste lumière [les belles-lettres et les arts]. D’autresen furent éclairés à plusieurs reprises. Après avoir répandu une timide clartéd’abord, cette lumière, qui paraissait de mourir, renaissait ensuite avec plusde force parfois, pour disparaître et revivre encore8.

Il cite plus loin une maxime de Leibniz, fondamentale pour les grands récitsprogressistes du XIXe siècle : « Ainsi que dit Leibniz ‘Le Présent engendré duPassé, enfante l’Avenir’9 ».

Liszt parvient à assumer une double position de traditionalisme et progres-sisme à la fois, selon un positionnement qu’il a revendiqué et dont il savait bienqu’il n’était pas compréhensible par la plupart de ses contemporains « pseudo-classiques ». Ces derniers ne pouvaient pas, selon lui, concilier le « zélateur desbonnes et saines traditions » qu’il aurait pu être avec sa « foi dans le présent etl’avenir de l’art » :

Si lors de ma fixation ici [Weimar] en 48 j’avais voulu me rattacherau parti posthume en Musique, m’associer à son hypocrisie, caresser ses

7 Sur Liszt et Ballanche, voir les deux premières références de la note n° 5, ci-dessus, et AlbanRAMAUT, « Franz Liszt lecteur de Pierre Simon Ballanche », Liszt et la France. Musique, cultureet société dans l’Europe du XIXe siècle, dir. Nicolas Dufetel, Malou Haine, Dana Gooley et JonathanKregor, Paris, Vrin, 2012 [sous presse].

8 Franz LISZT, Sämtliche Schriften, vol. 3 (Die Goethe-Stiftung), éd. Detlef Altenburg et BrittaSchilling-Wang, commenté en collaboration avec Wolfram Huschke et Wolfgang Marggraf, 1997,p. 24.

9 Ibid., p. 70. Sur la citation de Leibniz et la notion de progrès, voir Pierre-André TAGUIEFF,Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Paris, Flammarion, 2004, p. 77-78. Sur le XIXe siècle, voir p. 187- 219.

246 NICOLAS DUFETEL

préjugés etc. rien ne m’était plus facile par mes liaisons précédentes avecles gros bonnets de ce bord. J’y aurais certainement gagné à l’extérieur enconsidération et en agrémens ; les mêmes journaux qui ont pris à chargede me dire force sottises et injures m’auraient vanté et célébré à l’envi, sansque je me donne grand peine pour cela. On aurait volontiers innocentéquelques peccadilles de ma jeunesse, pour louer et relever de toutes manières le zélateur des bonnes et saines traditions depuis Palestrinajusqu’à Mendelssohn. Mais tel ne devait pas être mon lot ; ma convictionétait trop sincère, ma foi dans le présent et l’avenir de l’art trop ardente ettrop positive à la fois, pour que je puisse m’accommoder des vaines formules d’objur[g]ation de nos pseudo-classiques qui s’évertuent à crierque l’art se perd, que l’art est perdu10.

La philosophie de l’histoire est un fil rouge de la pensée historique et esthétique de Liszt, indissociable de son rapport au chant grégorien. En effet,en véritable Janus, il revendique de tourner son regard à la fois vers le passé etl’avenir.

D’un point de vue religieux et musical, le chant grégorien constitue un répertoire idéal pour une entreprise de régénération. C’est un gage de tradition,notion fondamentale pour un catholique comme Liszt, profondément attaché àl’Église (« Là comme ailleurs, il s’agit de ‘remonter aux fondements’ », « Celuiqui n’appelle pas l’Église sa mère ne peut pas appeler Dieu son père », écrit-ild’après Lacordaire et saint Cyprien11). Bien qu’ancien, le plain-chant est un réservoir de renouveau musical. Comme il l’écrit à d’Ortigue en 1862, il estmoderne, car, lorsqu’on prend soin de l’étudier avec soin, on découvre qu’ilcache bien des audaces plus importantes que la « musique de l’avenir » :

Les témérités les plus excessives de la musique de l’avenir ne sont quedes timidités enfantines, en regard de l’héroïsme du vénérable Plain-Chant,

10 Liszt à Agnes Street-Klindworth, 16 novembre 1860, Franz Liszt and Agnes Street- Klindworth. A Correspondence, 1854-1886, éd. Pauline Pocknell, Hillsdale, Pendragon, 2000(Franz Liszt Studies, 8), p. 352 (accents restitués).

11 Liszt à Agnes Street-Klindworth, 16 septembre 1855, Franz Liszt and Agnes Street- Klindworth, Éd. Picknell, p. 330 ; Liszt à Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 26 juillet 1857,Lettres de Franz Liszt à Marie de Hohenlohe-Schillingsfürst, née de Sayn-Wittgenstein, éd. PaulinePocknell, Malou Haine et Nicolas Dufetel, Paris, Vrin, 2010, p. 141.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 247

farci de quarts de tons, de tristrophus, et de groupes strophicus, authentiquéspar Mr l’abbé Raillard12.

Liszt possédait dans sa bibliothèque une étude sur le sujet de l’abbé Raillard, qu’il avait justement rencontré à Rome en 1862 : Sur les quarts de tondu graduel Tibi Domine de la messe du samedi après le quatrième dimanchede Carême, publiés par la Revue archéologique en 1860 (avec un tableaudes neumes de Saint-Gall et du manuscrit de Montpellier)13. Dans sa lettre àd’Ortigue, il explique également que son propre système de composition nevient pas de nulle part, qu’il n’est pas « fantasque et erroné », mais qu’il se placedans un « développement naturel » :

Ton sentiment élevé de l’art, ta religieuse bonne foi, tes antécédentsde droiture, de goût et de préférences, me sont de sûrs garants que tu partagerais ma conviction, si tu en connaissais mieux les arguments etmotifs déterminants, lesquels ne relèvent pas d’un système fantasque et erroné, mais bien du principe qui régit le développement naturel, organiquede l’art. Permets-moi donc, cher d’Ortigue, de rester persuadé qu’un peuplus tôt ou plus tard, quand l’heure en sera venue, je te rendrai un officeanalogue à celui dont tu as su bon gré à Niedermeyer, et que la démonstra-tion de la tonalité et de la modalité de la Musique présente (tant bien quemal affublée provisoirement du sobriquet de Musique de l’avenir) ne serapas moins évidente pour ton esprit et tes oreilles, que la démonstration deNiedermeyer de la tonalité et de la modalité du Chant Grégorien14.

12 Liszt à Joseph d’Ortigue, 28 novembre 1862, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 8, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1905, p. 158.

13 H-Blm LK 412 (LH). De l’abbé Raillard, Liszt avait aussi d’autres volumes : Chant grégorien restauré (Paris, Ruffet, 1861, en deux exemplaires, dont l’un où il a souligné le terme« salicus », p. 12, H-Blm LK 4102 LH), Mémoire sur la restauration du chant grégorien (Paris,Ruffet, 1862, avec une dédicace « A Monsieur Liszt, Chambellan de S. A. M. le grand duc deSaxe, Hommage de l’auteur F. Raillard. Rome, 4 juin 1862, H-Blm LK 411 LH).

14 Liszt à Joseph d’Ortigue, 28 novembre 1862, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 8,p. 158. Dans cette longue lettre, Liszt exprime sa curiosité à l’égard de publications récentes surla musique religieuse (le journal La Maîtrise, l’Histoire générale de la Musique religieuse, LesPlains-Chants en notation moderne du Paroissien Romain et le Nouvel Eucologue de Clément).Il écrit avoir lu « avec un grand intérêt les principaux articles » du Dictionnaire de plain-chant ded’Ortigue, son Traité théorique et pratique d’accompagnement du plain-chant et La Musique àl’Église. Sur Liszt et le Dictionnaire, voir ci-dessous, note n° 19.

248 NICOLAS DUFETEL

En 1861, quand Liszt s’installe à Rome pour se consacrer à la musique catholique, il a pris le soin de « préparer » le terrain. Depuis quelques années, ils’était rapproché des institutions romaines : en 1855, le primat de Hongrie, lecardinal János Scitovszky, lui commande une messe pour la consécration de labasilique d’Esztergom (Gran), siège historique de l’Église hongroise ; la Missasolennis, dite Messe de Gran, y est créée en 1856. Peu après, il envisage de composer plusieurs messes et devient confrater des Franciscains de Pest(1857)15. En 1859, il offre à quelques princes de l’Église et au pape lui-mêmedes exemplaires de luxe de sa Missa solennis, récemment publiée par l’Impri-merie impériale de Vienne. En retour, Pie IX le nomme « Commendatorem Ordinis S. Gregorii Magni Classis civilis »16. En 1862, il est même fait chevalierde l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre par le patriarche latin de Jérusalem,Giuseppe Valerga17.

En s’établissant dans la Ville Éternelle, où il espère enfin pouvoir épouserla princesse Carolyne von Sayn-Wittgenstein18, Liszt semble se donner lesmoyens de réaliser ses ambitions de jeunesse concernant la musique religieuse.

15 « […] j’ai pris sérieusement position comme compositeur religieux et catholique – Or c’estlà un champ illimité pour l’art et que je me sens la vocation de cultiver vigoureusement. Pourl’année prochaine j’écrirai une nouvelle messe qui sera exécutée à Kalotsa où l’Archevêque faitdes travaux de restauration d’église fort considérables, qui seront terminés l’été prochain – et l’année 58 j’en écrirai une troisième pour quelque circonstance analogue – La fraction intelligentedu clergé m’a de suite adopté, après la première exécution de ma messe et le nombre de mes adhérents enthousiastes parmi les ecclésiastiques va en augmentant. Le fait est, je crois pouvoirle dire en bonne conscience et pleine modestie, que parmi les compositeurs qui me sont connusil n’en est aucun qui ait un sentiment aussi intense et profond de la Musique religieuse que votretrès humble serviteur » (Liszt à Agnes Street-Klindworth, 16 septembre 1856, Franz Liszt andAgnes Street-Klindworth. A Correspondence, éd. Pocknell, p. 330 [accents restitués]). Sur Lisztconfrater franciscain, voir DUFETEL, « Franz Liszt, franciscain ‘du berceau jusqu’à la tombe’ ».

16 D-WRgs 59/127, 1 (Bref de Pie IX). Il s’agit certainement du document manquant dans lesArchives du Secrétariat d’État du Vatican (Septembre 1859, Prot. n° 6076, rubrique 220). VoirAlan WALKER et Gabriele ERASMI, Liszt, Carolyne and the Vatican. The Story of a Thwarted Marriage, New York, Pendragon (American Liszt Society Studies Series, 1), 1991 p. 230.

17 Le diplôme est conservé : D-WRgs 59/124, 6 (ÜF 135). La princesse Wittgenstein a entre-tenu une correspondance avec Giuseppe Valerga (D-Bsb Nach. Sayn-Wittgenstein, K7), premier patriarche latin de Jérusalem depuis le rétablissement de ce patriarcat par Pie IX en 1847.

18 Le mariage, espéré par Liszt et la princesse depuis leur installation à Weimar en 1848, futannulé au dernier moment et n’eut finalement jamais lieu (la princesse était mariée au prince russeNicolas von Sayn-Wittgenstein). Sur cette question complexe sur laquelle plane encore beaucoupd’ombre, voir WALKER et ERASMI, Liszt, Carolyne and the Vatican.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 249

Mais concrètement, il répond à l’invitation de Monseigneur Gustav zu Hohenlohe-Schillingsfürst, grand aumônier du pape. Monseigneur Hohenlohe,qui le considérait comme une sorte de fils prodigue « appelé pour glorifier[le nom de Dieu] dans la voie céleste du chant sacré » et dont le « génie »devait présider aux destinées musicales de l’Église, voulait en effet lui offrirl’opportunité de réaliser le « plan » qu’il avait conçu :

MonsieurSi les peu de moments que j’eus le plaisir de passer avec Vous à Rauden

chez mon frère Victor, avaient laissé toujours dans mon âme un des souve-nirs les plus doux, c’était une joie véritable pour moi de recevoir Votre lettredu 3 Sept. de Weymar. Il me fallait cependant, avant de Vous répondre, participer [= communiquer] à Notre Saint-Père cette lettre digne d’un vraicatholique, et en effet hier j’ai lu à Sa Sainteté ces expressions si ferventesqui lui ont touché profondément le cœur. Je Vous citerai les paroles duSaint-Père : « Au milieu de tant de chagrins c’est une véritable consolationd’entendre ces beaux sentiments da vero cristiano. Dites à M. Liszt que jelui envoie ma Bénédiction et que j’ai donné sa célèbre Messe, qu’il m’aenvoyée, au chapitre de Saint-Pierre. Dites-lui aussi qu’on la chanteradans le mois de Novembre à Saint-Pierre in die Dedicationis BasilicaeS.S. Apostolorum Petri et Pauli, et que j’y assisterai. Peut-être que cetteMesse ne pourra pas faire l’effet immense qu’elle a fait ailleurs, parceque nous n’avons pas à Saint-Pierre l’accompagnement des instruments,mais elle sera certainement toujours bien belle, et je suis bien aise de l’entendre ».

Voilà ce que le Pape m’a dit à Votre égard, Vous voyez que j’ai bienfait d’attendre avec ma réponse, pour pouvoir Vous faire part de ces parolesde Pie IX.

Le Seigneur Vous a appelé pour glorifier son nom dans la voie célestedu chant sacré ; c’est la part des Anges qui glorifient Dieu par leur Hosanna !

De nos jours, les opinions sont bien divisées sur la musique sacrée,c’est à Votre génie à décider la forme que dorénavant elle doit prendre, Vosinspirations qui par la grâce de Dieu, Vous guident, en seront l’âme, les délices des fidèles, une arme vigoureuse pour ramener de plus en plus lesenfants prodigues vers Notre Sainte Mère l’Église. Je me réjoui[s] biend’apprendre lorsque Vous serez à Rome, les détails du plan que Vous avezformé relativement à la musique religieuse, je Vous offre dès à présent et

250 NICOLAS DUFETEL

bien sincèrement une habitation modeste chez moi au Vatican, et je seraisheureux de Vous exprimer alors de vive voix que je suis avec la plus hauteconsidération

Monsieur Votre

très dévoué serviteur + Gustave d’Hohenlohe

Archevêque d’Édesse19

Comment résister à de telles sirènes lorsqu’on est compositeur, très catholique, qu’on a de l’ambition et un ancien rêve pour la musique religieuse ?

Liszt arrive donc à Rome plein d’espérances. « Civis sum Romanus ! Romanus sedendo vincit ! Con la sofferenza si vince ogni fortuna aversa », écrit-il dans son journal intime le jour de son installation, le 22 octobre 1861, qui estaussi celui de son cinquantième anniversaire20. C’est dire qu’il y arrive avec uneferme volonté. Deux mois plus tard, il écrit à sa fille Blandine qu’il est plongédans le Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-chant et de musique d’église de d’Ortigue, qu’il lit avec beaucoup d’attention et qui lui est« d’un grand secours d’instruction21 ». Hélas, son exemplaire est perdu. On peutêtre certain qu’il comportait de nombreuses annotations, et sa disparition est ungrand préjudice pour l’étude de la musique religieuse de Liszt, car ce livre futune de ses lectures assidues sur le sujet.

Avant même de s’établir à Rome, Liszt fait part de son travail religieuxà ses correspondants, notamment à la princesse Wittgenstein et à Agnes

19 Liszt à Gustav zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 28 septembre 1859, D-WRgs 59/18, 11 n°1. Édition avec quelques modifications dans Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt,éd. La Mara, vol. 2, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1895, p. 251 (accents restitués).

20 Mémento journalier, H-Bn 47 oct. Gall, f. 149v. Le Mémento journalier a fait l’objet d’unepublication par Gyula Végh : « Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója. Memento Journalier. 1861-1862 »,Muzsika, Budapest janvier 1930, p. 22-33 ; mars 1930, p. 86-98. Cité d’après le manuscrit.

21 Liszt à Blandine Ollivier, 25 décembre 1861, Correspondance de Liszt et de sa fille MadameBlandine Ollivier (1842-1862), éd. Daniel Ollivier, Paris, Grasset, 1936, p. 298. Le Dictionnaireliturgique, historique et théorique de plain-chant et de musique d’église au Moyen Age et dansles Temps modernes de Joseph d’Ortigue avait paru à Paris chez Potier, 1854. L’auteur l’avaitoffert à Liszt lors d’un séjour à Paris, sans doute en 1853 (Liszt à d’Ortigue, 28 novembre 1862,Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 8, p. 157).

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 251

Street-Klindworth. Fin 1860, il écrit à cette dernière qu’il s’apprête à venir àBruxelles, où il compte « consulter » Fétis « sur quelques sources poudreuses(qui serviront à [s]on travail de Liturgie catholique)22 ». L’expression « sourcespoudreuses », métaphore évoquant une musique « historique » imprimée etpeut-être manuscrite, est directement liée à Fétis, que Liszt a effectivement fréquenté lors de son séjour à Bruxelles en mai 1861, et qui possédait, commeon le sait, une bibliothèque extraordinaire. Deux ans auparavant, Liszt avaitdéjà averti le musicographe belge d’une visite pendant laquelle il souhaitait l’entretenir d’un « assez lourd projet (relatif à la Musique religieuse) » qu’il était« sur le point de réaliser ». Ses « avis et conseils » lui seraient d’une grande utilité, et il précisait le but de ce séjour : « uniquement dans l’intention dem’approprier le plus de votre Bien qu’il se pourra. Je tâcherai de ne point enmésuser et m’imagine même que vous prendrez quelque plaisir à voir de quellemanière je le ferai valoir23 ».

En l’absence de documents concrets pour reconstituer le « plan » dont Lisztavait entretenu Monseigneur Hohenlohe en 1859, la lettre qu’il écrit à la princesse Wittgenstein le 24 juillet 1860 permet d’en dresser les grandes lignes :

Si S. S. don[n]ait plus tard quelque suite à l’idée d’établir pour ainsidire le canon du chant d’Église, sur la base exclusive du Chant grégorien,c’est une œuvre à laquelle je me dévouerais corps et âme, et qu’avec lagrâce de Dieu j’espère être en état de bien accomplir. Peut-être trouverez-vous moyen par G. de me faire tirer copie du mémoire présenté par Spontinià S. S. Grégoire XVI au com[m]encement de l’année 39 sur la réforme dela musique24. Spontini me l’avait com[m]uniqué alors – mais je voudraisle relire. Pour le travail que j’intention[n]e j’aurai surtout à employer lesmatériaux fort bien préparés déjà à Ratisbonne par les publications du

22 Liszt à Agnes Street-Klindworth, 17 décembre 1860, Franz Liszt and Agnes Street- Klind-worth. A Correspondence, éd. Pocknell, p. 354

23 Liszt à Fétis, 17 septembre 1859, D-WRgs 59/62, 12 n° 20. Lettre reproduite avec de légèresvariations par rapport à l’original dans François-Joseph FÉTIS, Correspondance, éd. Robert Wangermée, Hayen, Mardaga, 2006, p. 431-432.

24 Gaspare SPONTINI, Rapporto intorno la Riforma della Musica di Chiesa, conservé sous différentes formes, notamment dans un manuscrit à la Bibliothèque du Conservatoire Santa Ceciliade Rome (I-Rsc Manoscritti 730). Reproduit dans Amadeo BRICCHI, Spontini e la riforma dellamusica di chiesa, Maiolati Spontini, Comitato communale permanente di studi spontiniani, 1985,p. 61-75.

252 NICOLAS DUFETEL

Chanoine Proske, et Mettenleiter (dernièrement décédé) – de plus il mefaudra faire quelques recherches à Bruxelles25, Paris, – et surtout Rome.En un an de temps je pourrai être en mesure de soumettre à Sa Saintetécette œuvre, qui si elle daignait lui accorder son approbation serait adoptéedans tout le monde catholique. Quand il y aura lieu j’en tracerai préalable-ment le plan très simple en lui-même, car il s’agit là par-dessus tout de fixerce qui est im[m]uable dans la Liturgie catholique, tout en l’appropriant auxexigences de la notation actuellement en usage sans laquelle il n’y a pasmoyen d’obtenir une exécution précise et satisfaisante. Tous les instrumensd’orchestre seraient écartés – et je conserverai seulement un accompagne-ment ad libitum d’orgue pour soutenir et renforcer les voix. C’est le seulinstrument qui ait un droit de permanence dans la musique d’Église,moyen[n]ant la diversité de registres on pourra ajouter aussi un peu plusde coloris ; toutefois j’en userai avec une extrême réserve – et com[m]e jel’ai déjà dit n’écrirai la partie d’orgue qu’ad libitum, de manière qu’ellepourra être complètement omise, sans aucun inconvénient26.

Ces propos se résument aux trois points suivants, que l’on peut retrouverdans plusieurs œuvres qu’il a composées après 1860, et qui semblent anticiperle Motu proprio « Tra le solicitudini » de saint Pie X (1903) :

1. importance du chant grégorien ;2. fixation de ce qui est « immuable » dans la liturgie par la notation

moderne ;3. exclusion des instruments, sauf l’orgue dont l’utilisation reste

parcimonieuse.

Finalement, il s’agit d’idées assez communes à la pensée de l’époque surla musique d’église idéale, relayées par un grand nombre de projets de réformedont l’histoire reste à écrire, mais dont Liszt avait bien conscience. L’originalitéde ses propositions est qu’elles sont énoncées par celui qui fut sans doute, parmiles bonnes volontés réformatrices, le seul véritable compositeur à les avoir formulées aussi clairement et à avoir envisagé de les appliquer dans sa propre

25 Liszt songe certainement aux connaissances de Fétis et à sa richissime bibliothèque. 26 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 24 juillet 1860, D-WRgs 59/81, 1 n° 2. Publié avec quelques

modifications dans Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 5, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1900,p. 33-36.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 253

musique sans oublier de les soumettre aux autorités religieuses. En réalité, onpourrait considérer le Motu proprio de 1903 comme l’aboutissement et le résuméde tout ce qui avait été proposé pour la réforme de la musique religieuse au siècleprécédent.

Le plan de Liszt fut en quelque sorte un échec, car il ne réussit pas à s’imposer. Mais ce fut aussi une réussite, puisqu’il inspira à Liszt quelques-unsde ses chefs-d’œuvre. Si ce n’est pas le lieu d’analyser cet aspect du problème,une lettre, écrite par Liszt a posteriori, une fois abandonnées ses velléités réformatrices face à la forteresse catholique, vient à propos :

Au dire de Blum [von Hyrth], le Pape prend aussi intérêt à l’améliora-tion de la musique d’Église – vieux thème sur lequel les variations sontassez aisées à rédiger en phrases, mais non à réaliser en pratique. L’illustreSpontini, Cte de Sant’Andrea, a soumis un plan de réforme en 1839, à Grégoire XVI. À la lecture, il paraissait excellent ; d’autres plans du mêmegenre se sont produits depuis. J’en connais au moins une demi-douzaine, ycompris celui du Maestro Blum, lequel, par ordre du Pape, sera envoyéd’ici à Rome. Il y a de cela une dizaine d’années, je causais avec Veuillotde ce sujet. Il me dit fort sensément : « Mon journal n’insérera plus riendes réformateurs de la musique d’Église, car leurs disputes sont à la foisstériles, aigres et ennuyeuses – à tel point que les remèdes semblent piresque le mal ». À mon humble avis, les meilleurs et les plus solides résultatsobtenus jusqu’à présent sont ceux du plain-chant grégorien à l’Abbayedes Bénédictins à Solesmes, et les exécutions a capella des œuvres de Palestrina, Lassus, à Ratisbonne27.

On ne peut pas lire ces lignes sans penser à leur ironie, puisque Liszt futlui-même un des réformateurs avortés qu’il semble épingler. Quant à la mentiondu travail des moines de Solesmes, elle ne vaut pas seulement pour son côtéanecdotique, car elle est révélatrice de l’évolution de la restauration grégorienneet de sa dimension franco-allemande. Dans les années 1850 et 1860, alors queSolesmes n’a encore publié aucune mélodie grégorienne, Liszt se documentenotamment grâce aux travaux français de l’abbé Raillard, de Lambillotte, deFélix Clément, et à ceux, bavarois, de Mettenleiter ou de Proske, soutenus par

27 Liszt à la princesse Wittgenstein, 5 juin 1878, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 7,p. 221-222.

254 NICOLAS DUFETEL

l’éditeur Pustet, qui sera, en 1871, conforté par un privilège de trente ans pourson Graduel et son Antiphonaire. Or, ces travaux sont rapidement critiqués etles recherches de Solesmes se développent précisément dans les années 1870-1880 pour commencer à concurrencer celles d’outre-Rhin (l’Édition vaticane remplacera finalement l’édition allemande après l’expiration du privilège dePustet, en 190128). En 1878, les propos de Liszt sont donc symptomatiquesdu décalage chronologique entre les entreprises allemande et française. La distinction qu’il opère (à Solesmes le chant grégorien et à Ratisbonne lapolyphonie romaine) renvoie aux deux piliers, ou traditions, sur lesquels il avaitenvisagé d’appuyer sa régénération de la musique religieuse. Les publicationsde Solesmes n’ont pas joué de rôle dans l’atelier grégorien de Liszt, dont les recherches anticipent de deux décennies environ les premiers travaux de ce quideviendra l’atelier de paléographie. Liszt et Dom Guéranger, marqués dans leurjeunesse par l’abbé de Lamennais, eurent des trajectoires parallèles, mais sansvraiment jamais se croiser. L’Année liturgique, en revanche, fut, comme on leverra, une des précieuses lectures de Liszt dès les années 1860.

La « chasse » aux mélodies grégoriennes pourDie Legende von der heiligen Elisabeth

Liszt a laissé, autour de 1860, plusieurs témoignages sur les recherchesqu’il a menées dans le domaine religieux, en particulier sur le chant grégorien(lors de son séjour à Rome en 1839, il s’était déjà intéressé aux traditions dela musique catholique, mais vraisemblablement davantage à Palestrina et au répertoire de la Chapelle Sixtine29). En 1858, pour alimenter la compositionde son oratorio Die Legende von der heiligen Elisabeth (1857-1862), il chargeplusieurs de ses amis, à Paris, à Bruxelles et en Hongrie, de la recherche de

28 Voir Pierre COMBE, Histoire de la restauration du chant grégorien d’après des documentsinédits, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1969, p. 9-11.

29 En 1839, Liszt a notamment profité de la riche bibliothèque romaine de Fortunato Santini.Parmi les nombreux travaux de Zsuzsanna Domokos sur Liszt et la musique de la Renaissanceitalienne, voir « Liszt’s Roman Experience of Palestrina in 1839: The Importance of FortunatoSantini’s Library », Journal of the American Liszt Society, 54-56, « Flores Musicalis ».A Festschrift in Honor of Fernando Laires upon His 80th Birthday, dir. David Butler Cannata,2003-2005, p. 45-55.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 255

mélodies grégoriennes, imprimées ou manuscrites, dans les archives et lesbibliothèques30.

À Paris, Liszt met en mouvement le réseau de ses anciennes connaissancesdes années 1830, quand il y habitait. Il demande ainsi à Charles de Montalemberts’il n’aurait pas trouvé, lorsqu’il travaillait à la rédaction de sa monumentaleHistoire de Sainte Élisabeth (1836), des « notations musicales » dans les manuscrits qu’il avait consultés. Montalembert répond qu’il n’en a passouvenir31. Dès réception de cette réponse négative, Liszt écrit à Émile Ollivier :

Pour imprimer à mon ouvrage [Die Legende von der heiligen Elisabeth] un cachet catholique, très ostensible, je désirerais y introduireet développer quelqu’une de ces intonations liturgiques qui n’ont pasd’équivalent dans notre musique moderne. Or, j’ai la persuasion qu’avecun peu de peine, cela doit se découvrir à Paris [?] et puisqu’il s’agit d’untravail auquel j’attache assez d’importance je ne me fais pas trop scrupulede vous molester32.

Il joint « quelques proses et textes » cités dans l’Histoire de Sainte Élisabeth de Montalembert et charge son gendre d’envoyer Joseph d’Ortigueou quelqu’un d’autre à la Bibliothèque impériale pour y rechercher la musiquequi correspondrait, dont il demande la copie (« de simples intonations deplain-chant33 »).

Peu après, en Hongrie, il lance la même démarche auprès du chanoineJános Danielik, qu’il complimente pour la publication de sa récente biographiede sainte Élisabeth34 :

30 Voir DUFETEL, Palingénésie, extase et régénération dans la musique religieuse de FranzLiszt, et « Liszt’s Religious Workshop and Gregorian Chant, Liszt-Janus, or How to make Newwith the Old », Liszt’s Legacies, dir. James Deaville, sous presse.

31 Montalembert à Liszt, 30 juin 1858, D-WRgs 59/24, 2. Publié avec quelques variantes dansBriefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt, éd. La Mara, vol. 3, Leipzig, Breitkopf &Härtel, 1904, p. 36-37.

32 Liszt à Ollivier, 3 juillet 1858, F-Pn NAF 25180, f. 88-91. Publiée avec quelques variantesdans Klára HAMBURGER, « Liszt and Émile Ollivier », Studia Musicologica Academiae ScientarumHungaricae, 28, 1986, p. 65-77, n° 6.

33 Ibid.34 János DANIELIK, Magyaroszági Szent Erzsébet élete [Vie de sainte Élisabeth de Hongrie],

Pest, 1857. Liszt venait de se procurer cet ouvrage qui est conservé dans sa bibliothèque à

256 NICOLAS DUFETEL

Il est à présumer que dans les offices, Hymnes et Proses, relatives àSte Elisabeth, que vous avez consultés lors de votre travail, il doit se trouverquelques notations musicales d’anciens Plain-Chants faisant partie de la liturgie qu’il m’importerait de connaître et d’approprier à la Légende (pourChœur, Solis et Orchestre) que je compose en ce moment en l’honneurde la même Sainte. Permettez-moi donc de vous prier d’avoir la bonté d’indiquer à M. Brand [Mosonyi] (auquel je viens d’écrire à ce sujet) letitre de ces ouvrages qui contiennent ces notations musicales ainsi que laplace où il aura à les rechercher afin qu’il m’envoie au plus tôt la copie desnotes et du texte latin […]35.

Liszt fait chercher « à la Bibliothèque de Pest les manuscrits (Missel, Antiphonaires, ou Bréviaires) dans lesquels se rencontrent les intonationsmusicales relatives à l’office de Ste Élisabeth ». « J’ai la persuasion, poursuit-il, qu’il doit se rencontrer à Pest de vieux manuscrits de Plain-Chant avec l’officede Ste Elisabeth dont j’aurai un grand parti à tirer36 ».

En Hongrie, le compositeur Mihály Mosonyi (Michael Brand) est sonémissaire privilégié. À sa demande, il fouille et fait fouiller plusieurs biblio-thèques, dont celle des Franciscains, à Pest. Il lui envoie des copies à Weimaret désigne cette aventure avec autant d’humour que de justesse comme une« authentisch-kirchlich-liturgische Jagd37 », terme que l’on pourrait traduire par« chasse à la mélodie ecclésiastico-liturgique authentique ». Il n’hésite pas à secomparer au meilleur « Trüffel-Hund38 » qui se puisse trouver pour accomplirla recherche de Liszt. D’autres Hongrois se rendent à l’abbaye bénédictine deMartinsberg, près de Sopron, d’où Liszt reçoit plusieurs copies de manuscritsqu’il annote au crayon : comme il le fait dans certains de ses livres de plain-chant, il identifie les clefs, ajoute les noms de quelques notes, et parfois précisele mode. Parmi ces copies hongroises annotées se trouve l’antienne Quasi stella

Weimar (D-WRz L 608). Voir sa lettre à l’auteur, 10 avril 1858 (Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen. 1835-1886, éd. Margit PRAHÁCS, Cassel, Bärenreiter, 1966, p. 101) età la princesse Wittgenstein, 13 avril 1858 (Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 4, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1899, p. 429-432).

35 Liszt à Danielik, 16 juin 1858, Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen. éd. Prahács, p. 101-102.

36 Liszt à Augusz, le 26 juin 1858, Franz Liszt’s Briefe an Baron Anton Augusz. 1846-1878,éd. Wilhelm von CSAPÓ, Budapest, Franklin-Verein, 1911, p. 85-86.

37 Mosonyi à Liszt, 1er juillet 1858, D-WRgs 59/9, 8.38 Ibid.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 257

matutina, abondamment utilisée dans Die Legende von der heiligen Elisabeth(exemple n° 1). Ce sont assurément la Hongrie et les Hongrois qui ont fourni

Exemple n° 1 : Copie de mélodies liturgiques « In Festo S. Elisabeth » (détail) envoyée par Mihály Mosonyi (Hongrie) à Liszt en juillet 1858. La cinquième antienne (« Quasi stellamatutina ») occupe une place fondamentale dans Die Legende von der heiligen Elisabeth(mélodie initiale et récurrente). Les annotations au crayon, de Liszt, identifient la clefet les deux premières notes (« ut 4me ligne / a g »). D-WRgz 60/Z50b, f. 1r. Au f. 2v setrouve une note de Mosonyi à Liszt sur l’origine des mélodies (Pest, 3 juillet 1858).

258 NICOLAS DUFETEL

au compositeur la principale matière musicale de son oratorio, ce dont il les remercie dans la « Schluss-Bemerkung » ajoutée à la fin de la partition (avecun catalogue des motifs religieux et folkloriques utilisés)39.

À Bruxelles, enfin, Liszt sollicite Eduard Lassen. Or, ce dernier s’excusede n’avoir pas exactement trouvé ce qui lui avait été demandé :

Bruxelles, le 17 Juillet 1858Mon cher maîtreJe suis réellement désespéré de ne pouvoir vous envoyer rien de ce que

vous m’avez demandé ; mes recherches ont été infructueuses jusqu’à présent. Je me suis rendu à la Bibliothèque où l’on m’a dit ne posséder nile Bréviaire des Dominicains, ni le Missel des Prémontrés ; de là je suisallé chez les Bollandistes, au collège St Michel ; après avoir cherché bienlongtemps avec le frère bibliothécaire nous avons fini par trouver la prose :Decorata novo fiore [etc.], mais sans aucune notation et le frère m’a assuréqu’il faudrait un bien grand hazard pour mettre la main sur la notation del’un de ces textes ; il m’a conseillé pourtant d’aller voir à la section desmanuscrits et m’a donné d’après son catalogue les numéros correspondantsde plusieurs antiphonaires du 15e siècle ; j’en ai parcouru cinq, six, sansrien trouver. Les employés du reste, n’ont pu me donner aucun renseigne-ment et le bibliothécaire, M. Mathieu n’est pas du tout au courant de ceschoses-là ; je n’ai plus qu’un espoir, Édouard Fétis qui est absent en ce moment (il est à Prague avec son père) revient le 22 de ce mois, peut-êtrepourra-t-il me mettre sur la voie ; dès qu’il sera revenu, j’irai le voir etje vous écrirai immédiatement pour vous faire savoir le résultat de mes recherches […]40.

Lassen envoie tout de même à Liszt une longue copie de musique ancienneavec une autre lettre (non datée), dans laquelle il donne des instructions de lecture :

Je vous envoie ci-joint la copie de l’hymne de Ste Élisabeth, je vousdemande bien pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps mais jen’ai pu la faire copier par quelqu’un d’autre mieux que je le croyaisd’abord ; il m’aurait fallu dans ce cas demander une permission spéciale

39 Voir en annexe la reproduction de la « Schluss-Bemerkung ».40 Lassen à Liszt, le 17 juillet 1858, D-WRgs 59/21, 18 n° 9.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 259

au ministère ce qui aurait duré trop longtemps ; c’est donc ma copie que jevous envoie et si elle n’est pas belle je puis vous assurer au moins qu’elleest exacte. Je ne l’ai pas récrite en notation moderne parce que vous la lirezplus facilement.

Il y a quatre clefs d’employées :

chaque barre est une note ; p. ex.

Ce signe qui se trouve à la fin de chaque partie et avant les changements de clefs n’est pas une note mais un guidon ; je l’ai marquétrop fort quelquefois parce que je ne sais pas écrire cette notation, maisvous le reconnaîtrez bien.

Ceci sont deux notes

Ceci en sont trois

J’espère, cher maître, que cela pourra vous servir […]41.

41 Lassen à Liszt, non daté (été 1858 ?), D-WRgs 59/21, 18 n° 10. À la fin de la lettre, la men-tion de la princesse Marie Wittgenstein permet de la dater d’avant octobre 1859, date de son ma-riage et de son départ de Weimar.

260 NICOLAS DUFETEL

Bien que Lassen mentionne une « hymne », la copie de musique, égalementconservée à Weimar, contient un ensemble de mélodies correspondant à l’un desoffices de sainte Cécile : Letare Germania claro felix germine, composé, d’aprèsBarbara Haggh, à l’église métropolitaine de Cambrai pour l’élévation des reliques de la sainte à l’église de Marburg en 123642. Les neuf pages de la copiesont écrites d’une main parfois tremblante et hésitante, recopiant une notationde type gothique « à clous » (Hufnagel, XIIIe-XVe siècles, voir exemple n° 2)43.

Exemple n° 2 : Copie de l’office de sainte Élisabeth Letare Germania envoyée par Lassen(Bruxelles) à Liszt en 1858. D-WRgs 60/Z50c, f. 3r.

42 Barbara HAGGH, Two offices for St. Elizabeth of Hungary « Gaudeat Hungaria » and« Letare Germania », Ottawa, The Institute for Medieval Music, 1995.

43 Je tiens à remercier Daniel Saulnier, Catherine Massip et Marie-Noël Colette pour m’avoiréclairé sur la nature de la copie de Lassen.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 261

Alors que les copies envoyées de Hongrie comportent des annotations deLiszt, celle envoyée par Lassen ne porte aucune marque du même genre – onpeut donc douter que le compositeur l’ait lue avec attention. La mélodie LetareGermania claro felix germine ne se trouve pas dans son oratorio : a-t-il été rebutépar le déchiffrage de cette écriture, alors que les Hongrois lui ont envoyé desnotations carrées plus aisées à lire ? N’y a-t-il pas perçu une matière, un potentielde développement musical suffisants ? À ce titre, Quasi stella matutina sembleen effet beaucoup plus « utilitaire » et malléable.

Dans les deux lettres de Lassen citées ci-dessus, les deux textes cités(l’ « hymne » Laetare Germania et la « prose » Decorata novo f[l]ore), ainsique la mention du Bréviaire des Dominicains, du Missel des Prémontrés et desBollandistes, renvoient précisément à l’Histoire de sainte Élisabeth de Hongriede Montalembert. En effet, ce livre comporte, en annexe, plusieurs textes liés àla sainte, dont Liszt recherche les mélodies. En l’absence des lettres qu’il a adressées à Lassen, on peut considérer que c’est grâce aux indications du livrede Montalembert qu’il a orienté le travail de son limier belge. À propos de LetareGermania, on lit en effet :

HYMNE(Tiré d’un antiphonaire du XVe siècle à la bibliothèque à Bruxelles ; se

trouve aussi dans les Ms. Bollandistes. Il est cité dans le Thesaurus Novusde Sanctis, Norimbergiae, 1487 ; et reproduit en grande partie dans l’ancienBréviaire des Dominicains, Venise, 1538 ; il y forme les antiennes et lesréponses de l’office spécial de sainte Élisabeth, de même que dans plusieursdes offices du Bréviaire parisien, nº 1)44.

Il s’agit des sources mentionnées par Lassen et qu’il n’a pas localisées. Àla suite de cette hymne sont reproduits les textes d’une Messe de sainte Élisabethdont Montalembert précise qu’ils proviennent du « Missel des Prémontrés, imprimé à Paris, 153045 ». La « prose » correspond à Decorata novo flore dontLassen n’a pas trouvé de mélodie, mais que Liszt utilise dans le « Kirchenchor »final de Die Legende von der heiligen Elisabeth. Il semble avoir composé la mélodie lui-même en cherchant à créer un contour mélodico-rythmique inspiré

44 Charles de MONTALEMBERT, Histoire de sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe(1207-1231), Paris, Debécourt, 1836, p. 412.

45 Ibid., p. 417.

262 NICOLAS DUFETEL

par l’archaïsme grégorien (unisson, mouvement mélodique et diatonisme), quel’on pourrait considérer comme un choral s’il était harmonisé autrement que pardes quartes (exemple n° 3).

Exemple n° 3 :

Liszt, Kirchenchor (« Decorata novo flore »), finale de Die Legende von der heiligenElisabeth. Leipzig, Kahnt [1156], p. 184 (réduction pour piano).

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 263

La Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar conserve un exemplairede l’Histoire de sainte Élisabeth de Montalembert (1862) qui a appartenu à Lisztet qu’il aurait, selon une mention manuscrite de l’ancien possesseur, utilisé lorsde la composition de son oratorio (« Da Franz Liszt a me regalato il [illisible]ottobre 1864 nella [illisible] della Chiesa di S. Maria del Rosario sul Mte Mario.Exemplare da lui letto prima di cominciare la composizione dell’Oratorio‘St Elizabette’46 »). Cependant, en 1862, la composition de Die Legende von derheiligen Elisabeth était déjà achevée : ce n’est donc pas un exemplaire utilisépar Liszt en amont de la composition, mais il a pu le lire dans la phase de révision de la partition. On n’y trouve pas non plus de marques de lecture àl’endroit des textes liturgiques dont Liszt recherche la musique. Seule l’oxymore« Il glorioso poverello di Cristo », désignant saint François d’Assise (p. 64),est soulignée au crayon, certainement par lui. C’est une expression qu’il a abondamment citée dans ses lettres.

Liturgie romaine, Office du Bréviaire romain et Messe grégorienneAu moment où il achève la composition de son oratorio Die Legende von

der heiligen Elisabeth, Liszt aurait envisagé vers 1861 une œuvre intitulée Liturgie catholique ou Liturgie romaine, dont on sait malheureusement peu dechoses. À la suite de Peter Raabe, Rena Charnin Mueller et Mária Eckhardt luiréservent un numéro dans leur catalogue des œuvres du compositeur (LW T20)47.Hélas, on ne sait quasiment rien de ce projet. La période suggère qu’il est enrapport avec ses recherches dans le domaine religieux, et il pourrait correspon-dre, tout ou partie, au « plan » et au projet « assez lourd » dont Liszt avait entretenu Hohenlohe et Fétis.

Le 16 août 1860, Liszt écrit à la princesse Wittgenstein que son Te Deuma été exécuté à l’église catholique de Weimar pour la fête de Napoléon. Il préciseque « ce n’est qu’une version de la liturgie catholique48 » – en effet, il s’est

46 Charles de MONTALEMBERT, Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe,Paris, Ambroise Bray, 1862, 2 vols. D-WRz L 347.

47 Peter RAABE, Franz Liszt, vol. 2 (Liszts Schaffen), Stuttgart et Berlin, Cotta, 1931, p. 361(« Geplantes »).

48 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 16 août 1860, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 5, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1900, p. 41.

264 NICOLAS DUFETEL

presque contenté d’harmoniser le plain-chant. Un an plus tard, il entretientde nouveau la princesse de ce Te Deum : « On a exécuté le même Te Deumque le 15 Août dernier – il fera partie de notre ‘Liturgie romaine’49 ». Ces ligneslaissent entendre que la Liturgie romaine aurait été une sorte de recueilconstitué de diverses œuvres, c’est-à-dire de plusieurs chants liturgiques qu’ilavait peut-être prévu d’harmoniser. (Liszt mentionne « leur » Liturgie romaine :il associait donc sa compagne à ce projet et attendait certainement d’elledes informations sur l’histoire de l’Église, de la liturgie et sur la théologie– informations qu’elle pouvait aisément lui fournir depuis Rome, où elle étaitdésormais installée).

On peut tenter de chercher dans la production de Liszt des œuvres qui auraient pu constituer, tout ou partie, la Liturgie romaine. Une publicationposthume (1936), assez mystérieuse, est un candidat possible. C’est en effetvers 1860 que Liszt a compilé une vaste collection de répons avec les versets,doxologies et antiennes correspondantes, le tout harmonisé à quatre voix. L’autographe ne porte pas d’intitulé général50, et le titre posthume de Répons etantiennes (Responsorien und Antiphonen) est réducteur51. Offices du Bréviaireromain, avec des sous-titres correspondant aux fêtes citées par le compositeur,serait plus adéquat. Les vingt-neuf feuillets autographes mentionnent en effetles fêtes suivantes : « In Nocte Nativitatis Domini ad Matutine/Respons »,« Feria V in Coena Domini », « Feria VI in Parasceve », « Sab° Maj Hebdad Matam » et « In Officio defunctorum52 ». On trouve également quelques harmonisations alternatives (deux possibilités d’exécution). Le manuscrit

49 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 15 août 1861, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 5,p. 214.

50 D-WRgs 60/C 14. Le manuscrit est daté de 1860 dans les catalogues de Mueller-Eckhardt,LW J20, et Short-Howard, S 30 (Michael SHORT et Leslie HOWARD, Ferenc Liszt (1811-1886).List of Works. Elenco delle opere, d’après Humphrey Searle et Sharon Winklhofer, Milan, Rugginenti, Quaderni dell’Istituto Liszt, n° 3, 2004).

51 Franz Liszts Musikalische Werke herausgegeben von der Franz-Liszt Stiftung [GrossherzogCarl Alexander Ausgabe der Musikalischen Werke Franz Liszts], Leipzig, Breitkopf & Härtel,V/7, p. 101-160.

52 On attendrait plutôt les mots et abréviations suivantes : « Matutinas » pour « Matutine »,et « Matas » pour « Matam ». Philippe Wolfrum a corrigé les titres du manuscrit en fonction duBréviaire romain. Il donne les titres suivants aux première et quatrième parties : « In nativitateDomini » ; « Sab° Maj. Hebd. (Sababato sancto) ». Franz Liszts Musikalische Werke, V/7, p. XIII-XIV.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 265

autographe est rédigé de façon très soignée et le texte des prières copiéavec précision53. Le tout est écrit sur un système à deux portées, mais on ne litaucune indication d’effectif vocal ou instrumental. D’aucuns considèrent quel’ensemble est destiné au piano. Paul Merrick et Leslie Howard en font des œuvres de dévotion privée54, mais il paraît douteux que Liszt ait composé cespièces pour son instrument : d’une part, il n’est pas rare qu’il écrive, sur le principe de la particelle, des groupes polyphoniques sur deux portées. D’autrepart, une mention sur l’autographe, mal transcrite dans l’édition, prouve de façonévidente que les pièces sont destinées à être chantées. Au début du verset« Ecce appropinquat » (« Feria V in Coena Domini »), Liszt a en effet indiquédans la marge : « a 3 / (tenor tacet) ». À cet endroit, la polyphonie n’estqu’à trois voix55. L’indication « Vers a 3.56 » dans l’édition de 1936 (la seule disponible) est déformée et incomplète, car elle omet la mention « tenor tacet ».D’après Göllerich, ce recueil aurait pu être réalisé pour le cardinal Hohenlohe57.Wolfrum suggère qu’il pourrait être en rapport avec une lettre de Liszt à cemême cardinal dans laquelle il constate l’absence, pour les catholiques et aucontraire des livres de chorals protestants, d’un recueil liturgico-musical (une« collection complète des hymnes latins, texte et musique, de l’Église58 »). Onsait en revanche que les Zwölf alte deutsch geistliche Weissen (chorals) furentcomposés pour lui59.

53 Paul Merrick fait une analyse de l’œuvre fondée entièrement sur des hypothèses psycholo-giques. MERRICK, « Responses and Antiphons: Liszt in 1860 », Studia Musicologica AcademiaeScientarum Hungaricae, 28, 1986, p. 187-194.

54 Ibid. L’ensemble des pièces a été enregistré par Leslie Howard avec l’ajout du titre« Meditations » : Leslie HOWARD, « Meditations (Responsorien und Antiphonen) », Liszt. TheComplete Works for Piano Solo, vol. 46 (CD 1 et 2), Hyperion. Les deux disques sont intitulés« Music for private meditation ».

55 D-WRgs 60/C 14, f. 5r.56 Franz Liszts Musikalische Werke, V/7, p. 108. 57 August GÖLLERICH, Franz Liszt, Berlin, Marquardt & Co., 1908, p. 310. 58 Franz Liszts Musikalische Werke, V/7, p. XIII. Liszt à Hohenlohe, 12 avril 1875, Franz

Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 8, p. 289-290.59 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 16 février 1879 : « La publication des Chorals – notés à

la Villa d’Este, à l’usage de l’éminentissime Padrone – exige une copie, et même 2 copies préalables » (Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 7, p. 243-244). Voir aussi Paul MERRICK,Revolution and Religion in the Music of Liszt, Cambridge, Cambridge University Press, 1987,p. 227-230 (rééd. 2008).

266 NICOLAS DUFETEL

Liszt précise à propos de son premier Te Deum qu’il l’a composé « lors dumariage de Magne [la princesse Marie Wittgenstein], peu après la messe Grégorienne60 ». Cette remarque a de quoi étonner, car on ne connaît aucunemesse de Liszt qui pourrait y correspondre (ni la Missa solennis composée en1855, qu’en outre Liszt n’aurait jamais appelée ainsi, ni la Missa quattuor vocumad aequales, élaborée vers 1847, dont la seconde version ne sera éditée qu’en1869, et dans laquelle on ne trouve aucun élément grégorien). La Missa choralis,qui pourrait se rapprocher le plus du titre « messe Grégorienne », parce qu’elleest en partie a cappella et qu’elle utilise un timbre grégorien dans le Kyrie (l’antienne Sacerdos in aeternum), ne fut composée qu’en 186561.

La « messe Grégorienne » de Liszt, si elle a existé, reste un mystère. Sonnom même laisse imaginer plusieurs possibilités, parmi lesquelles une œuvrefondée sur des mélodies grégoriennes ou peut-être une messe a cappella. LeGoethe- und Schiller-Archiv de Weimar possède une partition inventoriée sousle titre « Orgelstimme zu einer gregorianischen Choralmesse (In Missis BeataeMariae62) ». Il s’agit vraisemblablement de la copie d’une messe complète, datant de la seconde moitié du XIXe siècle, dans laquelle une ligne mélodiquemodale est accompagnée par l’orgue. Les probabilités pour qu’il s’agisse de lamystérieuse « messe Grégorienne » sont minces, d’autant plus que la partitionaurait été acquise après la mort de Liszt63. Cependant, des recherches ultérieuresseraient nécessaires pour éclairer ce point obscur de la production lisztienne. Ils’agirait notamment de faire le point sur la position de Liszt face à l’harmoni-sation du plain-chant, problème essentiel de l’histoire du chant grégorien. Bienqu’il ait parfois réalisé des harmonisations de phrases grégoriennes, il était aussifortement conscient de la dimension monodique du plain-chant (voir notammentla Verkündigung des Engels de Christus et l’antienne Cantantibus organis).

60 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 16 août 1860, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 5,p. 41. Le mariage a eu lieu en 1859.

61 Raabe écrit que « Die Bezeichnung ‘Messe Grégorienne’ in Br. V, 41 [ Franz Liszt’s Briefe,éd. La Mara, vol. 5, p. 41] aus dem Jahr 1860 kann sich also nicht auf dieses Werk beziehen ;vielleicht ist dort 485 [renvoi dans son catalogue à la Messe für viestimmigen Männerchor undOrgel] gemeint ». RAABE, Franz Liszt, vol. 2 (Liszts Schaffen), n° 486, p. 321.

62 D-WRgs 60/Z51a. Le titre général dans l’inventaire est « Abschriften von Bruchstückenund Messen ». L’ensemble contient deux autres documents : « Kyrie und Credo » (b) et « Einzelstimme aus einem Credo » (c).

63 Aimable communication d’Evelyn Liepsch, que je remercie chaleureusement.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 267

Manier la matière grégorienne (rite, modalité, rythme)Outre les lettres précédemment citées, Liszt a laissé des traces de ses

« recherches » grégoriennes dans ses cahiers d’esquisses, qui permettent deplonger dans son atelier de composition. Le cahier N4, conservé au Goethe- undSchiller-Archiv de Weimar, est particulièrement représentatif. Quelques pagesprouvent que Liszt s’est intéressé aux différentes versions d’un même plain-chant, et, surtout, qu’il les a comparées. C’est un point fondamental, car c’estprécisément la base de la méthode qu’emploieront les moines de Solesmes dansleur entreprise de restauration du plain-chant.

Aux pages 138 et 141, Liszt a copié en notation ronde (blanches et rondes)quatre versions du Magnificat, trois du Crux fidelis et trois du Pange lingua.Pour le Magnificat (p. 141), il numérote les versions de 1 à 4. Les trois premièressont en partie accompagnées d’un faux-bourdon, et au début de la dernière, ilprécise « Vêpres des morts ». En regard des deuxième et troisième versions duCrux fidelis, il ajoute « St Gall » et « Paris » (p. 138). Sur la même page, avantla dernière version du Pange lingua, il écrit « Paris ». Liszt a utilisé le Crux fidelis et le Pange lingua dans ses œuvres, mais pas dans sa musique religieuse :elles apparaissent respectivement dans Hunnenschacht et Die nächtlicheZug. À la fin de la « Schluss-Bemerkung » de Die Legende von der heiligen Elisabeth, il remarque la ressemblance entre les intonations du Crux fidelis etdu Magnificat, qu’il exploite à de nombreuses reprises dans des œuvres religieuses et profanes (il cite la Missa solennis et le Magnificat de la Dante-Symphonie). Il écrit que dans l’oratorio, ce motif forme le « symbole de lacroix ». À la suite de ces propos, les musicologues l’ont identifié dans plusieursœuvres, dont la Sonate en si mineur (Rémy Stricker fait de cette tradition histo-riographique un « petit roman grégoriano-lisztien »64). Il convient pourtant derester prudent face à l’interprétation symbolique parfois trop systématique quel’on donne à ces quelques notes, qui constituent une formule grégorienne assezbanale.

Les livres de Liszt permettent également de mesurer l’ampleur des comparaisons de mélodies auxquelles il s’est livré. Un point fondamental doitêtre souligné à ce propos : alors qu’il a été témoin de la variété des traditions

64 Rémy STRICKER, Franz Liszt. Les ténèbres de la gloire, Paris, Gallimard, 1993, p. 160-163.

268 NICOLAS DUFETEL

liturgiques en Europe (il naît en Hongrie et se forme à Paris où prédomine, dansles années 1830, le rite néo-gallican), c’est bien au rite romain qu’appartiennentles ouvrages qu’il utilise. Les livres parisiens publiés par Adrien Le Cléré qu’ilpossède sont évidemment de rite romain et correspondent au moment où lenéo-gallicanisme sera progressivement abandonné. Si l’influence néo-gallicanetransparaît dans certaines de ses œuvres de jeunesse comme le Psaume instru-mental inspiré du De profundis, c’est bien à Rome que se rattache pour lui latradition grégorienne de référence.

L’étude complète du corpus illustrant la variété des versions étudiéespar Liszt dépasserait les limites de cet article, aussi ne donnerai-je qu’un seulexemple. Dans son exemplaire de l’Antiphonarium Romanum publié parLe Cléré (1857), juste au-dessus de l’hymne Lucis Creator optime, il ajoute àl’encre quelques mots qui prouvent qu’il en a comparé trois versions aumoins : « + Ganz anders – in Niedermeyer / gleich mit [wie ?] Clement Parois-sien / Romain65 ».

Liszt montre également un vif intérêt pour tout ce qui touche à la théoriemodale à partir de la fin des années 1850. On mentionne toujours le chromatismecomme élément de subversion du système tonal, car il a été promis à un déve-loppement important jusqu’à la seconde École de Vienne. Mais à l’origine desrecherches de Liszt visant à briser les glaces de la tonalité classique, on peutdiscerner deux autres éléments : l’harmonie (l’influence de Fétis et de son ordreomnitonique est importante) et la modalité. Le rôle de cette dernière ne doit pasêtre sous-estimé, car, comme l’écrit Serge Gut, « la première atteinte à la toute-puissance de la tonalité vient d’abord de la lente infiltration de tournures modales66 ». La modalité a sans doute joué pour Liszt un rôle aussi importantque le chromatisme dans le dépassement du langage tonal, ouvrant de nouveauxhorizons de témérité.

Dans ses livres de plain-chant, Liszt a plusieurs fois dressé des tableauxdu système modal en indiquant le numéro du mode, s’il est authente ou plagal,

65 Antiphonarium Romanum, quod ad cantum attinet, ad gregoriam formam redactum, ex veteribus manuscriptis et duplici notatione donatum. Notae recentiores, Paris, Le Clere, 1857,p. 17. H-Blm K 7955 (LH).

66 Serge GUT, Franz Liszt : Les éléments du langage musical, Paris, Zurfluh, 2008, p. 243.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 269

sa finale et sa dominante67. L’octoechos n’est pas le seul système auquel il s’estintéressé, même s’il constitue le principal élément de ses études. Le tableau récapitulatif des modes dans le Traité théorique et pratique de l’accompa -gnement du plain-chant de d’Ortigue et Niedermeyer comporte plusieurs typesde commentaires : dans la marge de gauche, Liszt ajoute à l’encre le nom dedouze des quatorze modes (1-10 et 13-14) en soulignant les authentes pourles différencier des plagaux. À la fin des portées qui contiennent les échelles,il écrit au crayon rouge les notes des finales et des dominantes et ajoute,pour les modes plagaux, la note de départ. Dans la marge de droite, au crayonrouge, il ajoute aux huit premiers des identifications de planètes et des qualifi-catifs qu’il emprunte, comme il l’indique dans une note au bas de la page,au cardinal Bona et à Ptolémée, cités dans l’article « Modes » du Dictionnairede d’Ortigue :

[1er mode] Gravis(Soleil)

[2e mode] tristis (Lune)

[3e mode] mysticus(mars)

[4e mode] harmonicus (Mercure)

[5e mode] laetus(Jupiter)

[6e mode] devotus(Venus)

[7e mode] angelicus(Saturne)

67 DUFETEL, « Religious Workshop and Gregorian Chant: Liszt-Janus, or How to make Newwith the Old », op.cit.

270 NICOLAS DUFETEL

[8e mode] perfectus(firmament)Voyez Modes. Dict : d’Ort – 843 – (Cardinal Bona etPtolémée)68.

Exemple n° 4 :

Cahier d’esquisses de Liszt avec notes sur la théorie modale (tétracorde, définitiond’« hypoproslambanomenos » d’après Rousseau, mention de Lucien) et exemplesmusicaux. D-WRgs 60/N4, p. 112.

68 Louis Niedermeyer et Joseph D’ORTIGUE, Traité théorique et pratique d’accompagnementdu plain-chant, Paris, Repos, 1859, p. 23. H-Blm LK 147 (LH). Facsimilé de la page dans LisztFerenc hagyatéka a Budapesti Zenemvészeti Fiskolán. I. Könyvek / Franz Liszt’s Estate at theBudapest Academy of Music. I. Books, éd. Eckhardt, p. 190.

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 271

Lorsqu’il lisait une mélodie grégorienne, Liszt s’intéressait à son mode etcherchait à l’identifier. Cette hypothèse est soutenue par les annotations qu’il afaites sur plusieurs manuscrits et imprimés. Dans son Antiphonarium Romanum,là où l’identification traditionnelle du mode manque pour la Feria quinta incoena Domini, Lectio III (Manum suam misit hostis), il ajoute « VI » à la plume(sixième mode)69.

Le cahier d’esquisses N4 comporte deux pages remplies d’exercices surles modes, manifestant une vive curiosité théorique (exemple n° 4). Liszt analyseleur construction, leur transposition et leurs « points de repos ». Il recopie plusieurs types de tétracordes et quelques définitions de l’éthos de certainsmodes, et cite Jean-Jacques Rousseau et François-Joseph Fétis. De Rousseau, ilrecopie la définition d’ « hypo-proslambanomenos » à partir du Dictionnairede musique :

« Hypoproslambomenos [sic] nom d’une corde ajoutée à ce qu’on prétend par Guy d’Arezzo un ton plus bas que la proslamb: des Grecs– désigné par la lettre grecque – Gam[m]a – d’où le nom de Gam[m]e. Rousseau »70.

De Fétis, il copie la définition de « Podopsophes » d’après le Résumé philosophique de l’histoire de la musique, où on trouve, vers la fin, quelquesindications sur le caractère des modes. En réalité, le début (jusqu’à « casta-gnettes ») a été copié par Liszt et la suite par la princesse Wittgenstein. C’est unexemple de leur travail en commun (voir ci-dessus), et on peut les imaginer tousles deux travaillant ensemble sur les sujets religieux qui les réunissaient :

[Liszt :] Podopsophes – batteurs de mesure – ainsi appelés à cause dubruit de leurs pieds. [I]ls avaient l’habitude de frapper le plancher de lascène avec des sandales de bois garnies de fer, en y joignant le bruit desmains frappées l’une dans l’autre. Pour la danse on marquait la mesure avecdes coquilles et des ossemens d’animaux qu’on frappait l’un contre l’autreà peu près com[m]e on fait aujourd’hui des castagnettes. [La princesse :]Tout ce bruit bien qu’il dût à peu près anéantir la mélodie jouée par de

69 Antiphonarium Romanum, p. 143. H-Blm LK 7955 (LH).70 D-WRgs 60/N4, p. 112. Jean-Jacques ROUSSEAU, « Hypo-Proslambanoménos », Diction-

naire de musique, Paris, veuve Duchesne, 1768, p. 249.

272 NICOLAS DUFETEL

faibles instrumens était agréable à l’oreille des grecs parce qu’il marquaitle rhythme, et que ce rhythme était pour eux la partie la plus importantede la musique … D’après ce qui vient d’être dit des rhythmes divers de lapoésie grecque, il est facile de comprendre qu’ils donnaient au vers plusou moins de rapidité ou de lenteur, de douceur ou de force, et qu’il en résultait souvent des images pittoresques. Le mode musical devait être enrapport avec le rhythme poétique. Si celui-ci était grave et majestueux, lemode l’était aussi, et le dorien était celui qu’on choisissait. S’il était âpre[et] véhément, on se servait du phrygien. S’il était doux et moelleux onavait recours à l’éolien et ainsi des autres etc (Fétis. Res : Ph / CXX –)71.

La modalité n’est pas le seul élément du chant grégorien qui intrigue Liszt.Le rythme est aussi l’objet de son attention. Le cahier d’esquisses N4 démontrequ’il recopie parfois textuellement des plains-chants en notation ronde, maisdans sa lettre de 1860 à propos du « Canon du chant d’Église » (voir ci-dessus),il évoque la nécessité de le transcrire en « notation moderne ». Certaines inser-tions dans ses livres correspondent à des tentatives de restitution rythmique, fondée notamment sur l’utilisation d’un modèle (Paroissien romain et Chantscommuns de Lambillotte72).

Le grégorien à l’œuvre : la poésie de la liturgie(Christus et Cantantibus organis)

Au-dehors de cet atelier où Liszt trouve et manipule les mélodies grégo-riennes, il convient de présenter brièvement la façon dont il les restitue dans sesœuvres. Quelques travaux sur ce sujet, anciens pour la plupart, ne reposent quesur les partitions publiées et n’abordent par la question génétique, pourtant essentielle en raison de la transformation du matériau grégorien à partir de sasource73.

71 D-WRgs 60/N4, p. 111.72 Paroissien romain complet noté d’après le chant grégorien. Plain-Chant, Paris, Le Clere,

1860, p. 117. H-Blm LK 386 a (LH). Louis LAMBILLOTTE, Chants communs des messes d’aprèsle graduel romain, Paris, Adrien Le Clere, 1858. H-Blm K 266 (LH), p. II-III. Facsimilés dansLiszt Ferenc hagyatéka a Budapesti Zenemvészeti Fiskolán. I. Könyvek / Franz Liszt’s Estateat the Budapest Academy of Music. I. Books, éd. Eckhardt, p. 193 et 187.

73 Heinrich SAMBETH, Franz Liszt und die Gregorianische Melodien und ihre Bedeutungfür die Entwicklung seiner Religiosität und Kunstanschauung, thèse de doctorat, université de

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 273

L’oratorio Christus (1862-1872) est emblématique de l’usage que faitLiszt du plain-chant. Il est fondé en partie sur des mélodies grégoriennes qui interviennent comme des motifs récurrents et dont la savante organisation, avecdes retours à des moments clefs, répond à des symboles de la liturgie catholique,comme le retour d’un motif d’Alleluia avec les cloches de Pâques (Liszt précisedans le sous-titre que Christus est un Oratorium nach Texten aus der heiligenSchrift und der katholischen Liturgie). Il utilise aussi les cellules, de façon cyclique, et fractionne certaines mélodies en centons ou figures-types dont il al’intuition (ses propos sur l’intonation commune au Crux fidelis et au Magnificatrelèvent de cet ordre). Il est conscient de la structure syntaxique des mélodiesgrégoriennes et plus généralement du potentiel structurel et poétique qu’offrentles correspondances et les renvois du répertoire grégorien et de l’année liturgique.

Liszt possédait un nombre très élevé de livres religieux, en partie intégrésaux collections de la Herzogin Anna Malia Bibliothek de Weimar et de la bibliothèque du Musée-mémorial et Centre de recherche Liszt Ferenc deBudapest. Il les lisait fréquemment, la plume à la main, lors de ses voyages (deuxrares dessins le représentent dans un wagon et une diligence en train de lire74).On conserve notamment sept volumes de L’Année liturgique de Dom Guéranger(L’Avent, 1858 ; Le temps de Noël, 2 vol., 1859 ; Le temps de la Septuagésime,1861 ; Le Carême, 1860 ; Le temps pascal, 2 vol., 1859 et 1862). Quelques-unscomportent des annotations, certainement de sa main75. Ces livres ont constituéune lecture lui permettant de suivre les offices quotidiennement et de guider sadévotion privée (les annotations se trouvent à la fois dans les introductions historiques et liturgiques, où il souligne des informations qui l’intéressent, et

Münster, 1923 ; « Die Gregorianische Melodien in den Werken Franz Liszts, mit besonderer Berücksichtung seiner kirchenmusikalischen Reformpläne », Musica sacra 55, 1955, p. 255-256.

74 Ernst BURGER, Franz Liszt. Die Jahre in Rom und Tivoli. 1839, 1861-1886, Mainz, Schott,2010, p. 204. Le premier dessin (Liszt dans un wagon) est dû à Nándor Toth, le second (dans ladiligence) à Batt (Oswald Charles Barret).

75 Les livres de Dom Guéranger possédés par Liszt ont été offerts avec d’autres, à sa mort, aucouvent des Franciscains de Pest, dont il était confrater (il avait aussi De la monarchie pontificale.A propos du livre de Mgr l’évêque de Sura, Paris, Le Mans, Palmé, Leguicheux-Galienne, 1870).En 2008, après une histoire très mouvementée, ils ont été déposés au Musée-mémorial et Centrede recherche Liszt Ferenc de Budapest, auprès des autres livres ayant appartenu au compositeur.Voir note n° 3.

274 NICOLAS DUFETEL

dans les prières dont il marque des versets). Le Jeudi Saint 1863, il envoie à laprincesse Wittgenstein la traduction du Pange lingua (dont il a utilisé la mélodie)par Dom Guéranger, qu’il a copiée dans L’Année liturgique :

Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, traduction de D. Guéran-ger, Abbé de Solesmes.

« Chante, ô ma langue, le mystère du glorieux corps et du sang précieux que le Roi des nations, fils d’une noble Mère, a versé pour larédemption du Monde. Il nous fut donné. Pour nous il naquit de la Viergesans tache. Il vécut avec les hommes, et, après avoir jeté la semence de Saparole, Il termina son pèlerinage par une adorable merveille. Dans la nuitde la dernière lune, étant à table avec ses frères, après avoir observé ce queprescrivait la loi pour les nourritures légales – Il se donna Lui-même, deSes propres mains, pour nourriture aux Douze qu’Il a choisis. Le verbe faitchair, change d’une seule parole le pain en Sa chair divine ; le vin devientle propre sang du Christ. Si la raison défaille à comprendre un tel prodige,la foi suffit pour rassurer un cœur fidèle. Adorons prosternés un si grandsacrement, – que les rites antiques cèdent la place à ce nouveau mystère, etque la foi supplée à la faiblesse de nos sens. Gloire, honneur et louange,puissance, actions de grâces et bénédiction soient au Père et au Fils ! Pareilhommage à Celui qui procède de l’un et de l’autre ! ».

2 avril 63.Dans le livre de prières allemandes que Cornelius m’a donné, vous

trouverez le texte latin et une bonne traduction allemande de cette hymne.Fin de l’office de Gründonnerstag76.

Et à en croire ce qu’écrit Théophile Bérengier à dom Guéranger trois joursplus tard, le dimanche de Pâques, ce volume de L’Année liturgique ne quittaitpas Liszt, qui l’avait pris avec lui pour les cérémonies de la Chapelle Sixtine :

Savez-vous, mon très révérend père, entre les mains de qui j’ai vu à lachapelle Sixtine, durant les cérémonies de la semaine sainte, votre Annéeliturgique magnifiquement reliée ? Entre les mains de Liszt, le fameux pianiste, aujourd’hui aussi bon chrétien que fervent disciple de sainte

76 Liszt à Carolyne Wittgenstein, 2 avril 1863, Franz Liszt’s Briefe, éd. La Mara, vol. 6, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1902, p. 15-16

L’ATELIER GRÉGORIEN DE FRANZ LISZT 275

Cécile. Il ne porte à l’église que cet ouvrage et a été grandement réjoui,lorsque je lui ai appris la publication prochaine du troisième volume duTemps pascal…77.

Parmi les quelques esquisses conservées pour Christus se trouve l’incipitdu Rorate coeli desuper (exemple n° 5) dont est tirée l’Einleitung instrumentalequi ouvre l’oratorio (chacune des quatre parties est fondée sur une des sectionsde la mélodie grégorienne)78. L’esquisse ne correspond pas exactement à la version définitive et Liszt a vraisemblablement hésité sur la valeur du deuxièmeré (il semble avoir écrit une noire par la suite corrigée en blanche ; la noire correspond à la version définitive, voir exemple 5bis). La mesure, non indiquée,serait à 3/2 ou 6/4, et on retrouve, comme souvent dans ses œuvres inspirées dugrégorien, un départ en levée et une syncope (voir le début de Via Crucis).

Sur les pages d’esquisses de Christus, des chiffres et des inscriptions latinesrenvoient aux pages d’un livre (non identifié) où apparaît le Rorate :

« 184 », puis les notes et le texte du Rorate ;

« 252 Collegite primum zizania » (antienne du cinquième dimanche aprèsl’Épiphanie) ;

« 509 18e dimanche après Pente. : Da pacem Domine sustinentibus te »(l’Introït du 18e dimanche après la Pentecôte).

« 805 Desiderium pauperum exaudivit Dominus preparationem cordiseorum audivit aures tuas » (extrait du psaume 10, offertoire pour la fête deSaint Joseph Calassanctius).

Ces indications montrent que Liszt a comparé les diverses apparitions dela mélodie du Rorate au cours de l’année liturgique, et sur d’autres textes (l’an-tienne « Collegite primum zizania » et l’Introït « Da pacem Domine » utilisentla même mélodie). Liszt ne se contente pas de prendre une mélodie au hasard et

77 Théophile Bérengier à Prosper Guéranger, Rome, le 5 avril 1863 (Paul Delatte, Guéranger,abbé de Solesmes, Solesmes, Éditions de Solesmes, 1984, p. 705). Je tiens à remercier chaleureu-sement le père Hala pour m’avoir communiqué cette précieuse référence. L’exemplaire de Liszt,conservé, est relié en cuir rouge. Il s’agit sans doute de la reliure évoquée par dom Bérengier.Prosper Guéranger, L’Année liturgique. Le temps pascal, Paris, Vray et de Surcy, 1862 (vol. 2),H-Blm (sans cote).

78 D-WRgs 60/B2, 4, f. 2v.

276 NICOLAS DUFETEL

d’en manipuler la matière musicale, notamment au niveau rythmique, avant del’utiliser. Ici au moins, il va bien plus loin : il en étudie les occurrences dansl’année liturgique, c’est-à-dire dans le vaste répertoire grégorien rempli de sym-bolisme et de références croisées. Ainsi, son œuvre est profondément rattachéeà la tradition catholique et elle intègre, de façon cachée, la poétique qui se dégagedes correspondances du répertoire.

Exemple n° 5 :