1. Pistoia, San Pier Maggiore, esterno.

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

Le vicende costruttive della chiesa di San Pier Maggio-re a Pistoia, posta appena fuori la prima cinta muraria al-tomedievale nella zona sud-orientale della città, non sonostate mai precisamente indagate, lasciando vacuo, nel con-testo storico architettonico pistoiese, un piccolo ma signi-ficativo tassello (fig. 1) 1. La prima attestazione documen-taria di una ecclesia oratorio Beati Petris et S. Marie risaleall’ottavo secolo, allorché il 9 aprile 767 risulta rogata unadisposizione testamentaria da parte di tre cives longobardidel medesimo nucleo familiare, Guinifredus di Guillipad coni tre figli Saxus, Guillerad ed Agrafi, i quali di comune ac-cordo decidono di lasciare tutti i beni in loro possesso, mo-bili ed immobili, a tale chiesa-oratorio dedicata ai santi Pie-tro e Maria, edificio che essi stessi dichiarano di aver eret-to (ereximus) vari anni prima 2. L’identificazione di questachiesa altomedievale con quella romanica di San Pier Mag-giore non è del tutto certa ed acclarata, anche se la storio-grafia locale tenda generalmente ad orientarsi in tal senso;in età longobarda riscontriamo infatti la presenza docu-mentata di almeno altre due chiese intra moenia che ne con-dividevano la dedicazione petrina: l’ecclesia oratorio S. Pe-tri, Pauli seu Anastasii (presso la piazza centrale detta contoponimo longobardo “La Sala”, divenuta poi in epoca ro-manica Sant’Anastasio) e l’ecclesia oratorio in honorem Bea-te semper Virginis Dei genitrici Marie et beati Petri apostoliDomini nostri Iesu Christi, chiesa che le fonti precisano es-ser situata in loco qui dicitur Cruci (da identificarsi con ogniprobabilità con quella che poi fu detta San Pietro in Cap-pella, entro la prima cinta muraria nella zona meridionaledella città) 3. Dell’esistenza altomedievale della nostra ecclesiaoratorio ad oggi purtroppo non si conservano evidenze mu-rarie di sorta, considerando anche il fatto che sinora nonsono mai stati condotti scavi archeologici di adeguata scien-tificità che potessero dare conferme o indizi in tal senso.

Documenti successivi che ci attestino a qualche titolol’esistenza della nostra chiesa risalgono al luglio 1085 4, at-to in cui incidentalmente viene menzionata una ecclesia San-cti Petri qui dicitur Maiore situata presso la zona chiamataPiunte 5, nonché al giugno 1111, allorché un documento ri-sulta stipulato iuxta ecclesiam Sancti Petri Maioris 6. Questoedificio, che verosimilmente era costituito in sostanza dal-la chiesetta longobarda poc’anzi citata, a fine XI secolo do-veva esser retto da un clero ormai corrotto e simoniaco, sein data 5 giugno 1091 il vescovo Pietro sanciva formalmente

il suo riordinamento amministrativo, assieme con l’istitu-zione di una nuova comunità monastica femminile bene-dettina 7. Per meglio comprendere la riedificazione roma-nica che coinvolge la facies attuale, credo sia utile tuttaviainquadrare brevemente il cantiere architettonico all’internodella problematica socio-politica locale del tempo 8.

Il terzo quarto dell’XI secolo, a quanto ci è dato sinoravalutare, fu segnato nella diocesi pistoiese da una diffusacrisi istituzionale dei poteri consolidati, ove le tradizionalifunzioni politico-amministrative del vescovo soggiacevanoad un progressivo ridimensionamento e una ridefinizionealla luce delle nuove esigenze di riforma che andavano sem-pre più prendendo campo anche nell’orizzonte urbano.Nella città toscana d’altra parte, in questi anni cruciali, ladignità vescovile era rivestita da Leone (1067-1085) 9, per-sonalità probabilmente gravitante nell’orbita della contes-sa Matilde di Canossa (che nel 1074 aveva già elargito do-nativi nei suoi confronti): egli dal canto suo, pur con qual-che renitenza iniziale, alla fine si risolse di fatto ad avallareil processo di riforma che stava viepiù mietendo consensitanto nel clero quanto tra gli stessi laici. Su sollecito del mo-naco vallombrosano Pietro, abate di Fucecchio e futuro ve-scovo, nel 1084 Leone aveva deliberato infatti di istituire ilmonastero extra moenia di San Michele in Forcole: e que-sto era a conti fatti una delle prime manifestazioni della ri-forma gregoriana a Pistoia 10. Le nuove comunità “riforma-te”, tra le cui fila emerse in seguito anche quella di San PierMaggiore, propugnavano il recupero di una rinnovata spi-ritualità evangelica, ivi compresa ovviamente l’abiura dellasimonia e del concubinato, come del resto anche il defini-tivo ritorno alla vita cenobitica da parte del clero, imper-niata strettamente negli spazi monastici: i monasteri dive-nivano così fondamentali baluardi della spiritualità riformatadel clero locale. L’elezione a vescovo dell’abate vallombro-sano Pietro (ca. 1085-1105) 11, caldeggiata con ogni proba-bilità dalla stessa contessa Matilde che lo definiva appuntocatholicus, doveva senza dubbio aver rivestito un valore edun significato non secondario nella conduzione della dio-cesi pistoiese: oltre ad esser stato già fautore della fonda-zione del monastero di San Michele in Forcole ai tempi diLeone, nel 1091 Pietro provvide ad emanare un decreto con-cernente la riedificazione della chiesa di San Pier Maggio-re, che per l’appunto saeculariter detinebatur, ovvero nonrispettava i nuovi orientamenti della riforma e veniva dun-

Il cantiere di San Pier Maggiore nel quadro dell’architetturae scultura romanica pistoiese tra XII e XIII secolo

Giacomo Guazzini

35

teso, relativamente a questo statuto, che se il vescovo di Pistoiaed il capitolo della Cattedrale abbiano solennemente promessoai consoli della città di Pistoia che essi stessi ed il clero staran-no in giudizio alla pari coi laici, una volta concessa ai consoli ta-le prerogativa, siano tenuti essi stessi e il clero, ad osservare laregola […]». 18

Questa clausola è a mio avviso di notevolissimo interes-se, non solo dal punto di vista storico-politico, bensì anchein prospettiva di una lettura delle dinamiche locali coinvol-genti le stesse realizzazioni artistico-architettoniche in città.Pur non dichiarando claris verbis il diretto intervento del Co-mune nel finanziamento dei cantieri ecclesiastici, il passo po-trebbe rendere plausibile la proposta di un’ipotesi orienta-ta in tal senso, per molteplici motivi. Assistiamo infatti nelcorso degli anni al progressivo instaurarsi di un sempre piùdiretto coinvolgimento delle magistrature civili nella cura del-le chiese cittadine, inclusa, con ogni probabilità, la parteci-pazione al cofinanziamento dei cantieri edilizi religiosi, com-preso quindi San Pier Maggiore. Dobbiamo considerared’altro canto che lo stralcio del documento non testimoniauno status quo già consolidato ed assodato, ovvero la situa-zione effettiva degli equilibri, bensì si limita a formulare unaprima proposta di reciproca intesa tra le parti, certamentedura per il clero pistoiese dal momento che gli veniva ri-chiesto, in cambio del supporto, di esser sottoposto alla giu-risdizione laica, condizione questa che non poche discussionie renitenze dovette suscitare tra le fila dei religiosi. Tuttaviala direzione intrapresa dopo il 1117 si dovette risolvere difatto nella direzione del comune accordo, visto che nel 1180risultano magistrature laiche incaricate nientedimeno che del-la riedificazione del palazzo vescovile di Pistoia 19.

Credo quindi possa rivelarsi questa la chiave di volta percomprendere e valutare più a fondo la grande fioritura del-l’edilizia religiosa a Pistoia nel pieno del XII secolo, ovve-ro la sinergia che probabilmente collegava le nuove magi-strature cittadine, che rappresentavano i ceti in ascesa eco-nomica e politica, alla Chiesa locale ed in particolar modoal vescovo. Con il neoeletto vescovo Atto (1133-1153), an-ch’egli monaco vallombrosano, la situazione dovette regi-strare una notevole svolta, per il fatto che questi volle pre-sto riguadagnare il terreno perduto dal predecessore (Ilde-brando), adoperandosi risolutamente in ogni maniera perriconquistare l’autonomia d’azione 20. Questa nuova presadi posizione attuata dal vescovo, così netta ed intransigen-te, fece sì che si addivenisse in un breve volger di tempo adun ben più diretto ed aspro scontro con le autorità civili,tanto che nel 1137 il tesoro della Cattedrale fu oggetto diruberie su istigazione consolare, mossa che portò però allaclamorosa scomunica delle più alte magistrature civili(1138) 21. Tali perigliose traversie furono tuttavia fonda-mentali per il conseguimento di un nuovo e più ponderatoequilibrio fra le due autorità, così come possiamo constata-re delinearsi già nel Breve consolum del 1140 circa, allorchés’inaugura a conti fatti una nuova e riguadagnata concordia

que «retta in modo mondano». Il neoeletto vescovo, conl’ascesa al soglio pontificio di Urbano II (1088-1099), ebbetuttavia da far fronte a molteplici contestazioni inerenti alprocesso d’elezione che lo riguardava, procedimenti che dilì a poco invero andarono di fatto a decadere, per liberareil campo ad un pieno rapporto di fiducia reciproca tra il ve-scovo ed il pontefice. Altra questione che varrebbe la penaapprofondire, e che da tempo si insinua pur senza prova tragli storici locali, sarebbe stabilire se il vescovo Pietro fosseeffettivamente appartenuto alla famiglia comitale dei Gui-di o meno. Il conte Guido V, detto Guerra, attivo a Pisto-ia dall’ultimo quarto del XI secolo sino al primo quarto delsecolo seguente 12, risulta infatti figlio adottivo della con-tessa Matilde, ragion per cui, se un giorno venisse storica-mente documentata l’appartenenza di Pietro alla casata deiGuidi, non dovremmo scartare del tutto l’idea di una lon-ga manus di Matilde nel suo operato, magari spronando osostenendo in qualche maniera la realizzazione del nuovocomplesso monastico femminile posto sotto la regola be-nedettina 13. Al forte episcopato di Pietro, esponente di pun-ta del movimento di riforma, seguì quello, piuttosto debo-le e remissivo, di Ildebrando 14, fiaccato di giorno in gior-no non solo dalla nascita delle prime magistrature laichecittadine (i consoli sono attestati già dal 1105), ma anchedall’acuirsi dello scontro tra l’imperatore Enrico V ed il pa-pa Pasquale II (ricordiamo infatti che il pontefice, con l’ar-rivo delle truppe imperiali a Roma, si vide costretto a ripa-rare a Benevento). Nel secondo decennio del XII secolo l’ini-ziativa episcopale si fece infatti sempre più debole, in quan-to Ildebrando stesso non si dimostrò in grado di contro-battere la continua erosione dei tradizionali privilegi eccle-siastici cui era soggetto da parte delle nuove magistraturecittadine, le quali d’altro lato andavano suo malgrado di gior-no in giorno prendendo sempre più campo. In queste cir-costanze appare quindi improbabile che il vescovo, dotatodi un’autorità sempre più minata alle basi sia politicamen-te che economicamente, si fosse lanciato nell’impresa, cer-to non poco dispendiosa dell’edificazione di una nuova chie-sa: il cantiere della chiesa San Pier Maggiore dovette quin-di con ogni probabilità cadere per qualche tempo, come sisuol dire, nel dimenticatoio 15. Ma ciò non vale certamenteper la porzione relativa ai locali dedicati all’accoglienza del-la comunità benedettina, e cioè il monastero, che troviamoin funzione già nel 1128 16.

D’altro canto è significativo quanto riportato nel primostatuto consolare della città, risalente con ogni probabilitàal 1117 17:

«[…] Stabiliamo e decretiamo che i consoli maggiori di Pistoiatengano sotto la loro protezione e difesa la Chiesa di S. Zeno [sc.il Duomo di Pistoia] ed i suoi beni, e proteggano e difendanotutte le chiese, i luoghi pii ed i loro beni nel raggio di quattromiglia attorno alla città di Pistoia […]; e in questo ambito i con-soli possano fare tutto ciò che torni utile alla nostra città. È in-

COMMENTARI D’ARTE

36

tra le parti: e questa circostanza non dovette non rivelarsiricca di conseguenze positive per la stessa vita della città,non ultime le sue sorti artistiche e architettoniche 22. Nondobbiamo inoltre dimenticare quanto importante e decisi-vo fosse stato, soprattutto per l’economia dell’intera comu-nità, il ruolo giocato dalla reliquia iacobea, importata in cit-tà proprio in questo stesso torno di anni 23. Il Comune, giun-to a questo punto, aveva di fatto acquisito un potere legit-timato e legittimante, tanto quanto una solida realtà econo-mica in continua e tumultuosa espansione: quanto bastavaper dare l’avvio a nuove ed inevitabili dinamiche espansio-nistiche, di cui facevano le spese inizialmente le città cir-convicine. Si venne quindi ben presto ad instaurare una sta-gione di scontri militari, cui Pistoia dovette inevitabilmen-te far fronte, sia militarmente che finanziariamente, sin dal1154 quando era riuscita a resistere all’attacco di Firenze edi Prato per il controllo strategico del castello di Carmi-gnano, posto sul confine orientale del contado. Anche lacampagna militare sferrata a Montecatini nel 1179, per ilcontrollo della Valdinievole e delle zone ad Ovest del terri-torio pistoiese, determinò un riassetto degli equilibri inter-ni ed esterni del giovane quanto inquieto Comune toscano.Nove anni prima Lucca aveva stipulato con Pistoia un pat-to di reciproco soccorso, accordo che tuttavia in occasionedi questo scontro aveva dato modo di svelare tutta l’ambi-guità politica dei lucchesi. Questi infatti malcelatamente cer-cavano di ostacolare in ogni maniera la minacciosa avanza-ta pistoiese verso occidente, giungendo persino a foraggia-re la resistenza armata montecatinese, minando quindi allebasi l’alleanza tra le due città. Dal 1180 circa si andaronoquindi a formare per Pistoia nuove e feconde alleanze concittà limitrofi, quali la città caposaldo della lega filo-impe-riale toscana, ovvero Pisa. Altro fattore particolarmente pro-pizio dovette esser costituito dall’operato dello stesso im-peratore Federico Barbarossa, il quale nel 1184, mentre to-glieva la giurisdizione sul contado alle altre ribelli città to-scane, la confermava alle fedeli Pisa e Pistoia, fornendo in-dubbiamente un consistente sostegno alle casse cittadine:tale legame politico intercorso tra le due città, in seguito infunzione antilucchese, potrebbe inoltre aiutare a circostan-ziare meglio il fenomeno del coinvolgimento di maestranzepisane all’interno dei cantieri pistoiesi. Possiamo constata-re quindi quanto l’ultimo quarto del XII secolo, pur densodi circostanze positive, dovette comunque rivelarsi per il Co-mune di Pistoia un periodo gravido di nuove e sempre piùonerose spese, causate dai numerosi scontri intrapresi conle città vicine, come abbiamo visto avvenire con Monteca-tini (1179) e come anche, in seguito, sui confini settentrio-nali del crinale appenninico con Bologna 24. Credo sia logi-co sospettare che questo difficoltoso frangente abbia potu-to sotto vari aspetti inficiare la vita della città, compreso ildrastico ridimensionamento dei finanziamenti e delle com-messe artistiche cittadine: non sarà quindi un caso se i prin-cipali cimenti artistici “romanici” che ci rimangono si col-locano tutti cronologicamente a monte di tale periodo.

Possiamo a questo punto valutare come a Pistoia si inau-guri, a partire dagli anni Quaranta fin verso gli anni Ot-tanta, un periodo di optimum politico-economico, caratte-rizzato da opulenza, potenza e stabilità interna, adiuvata per-sino dal beneplacito imperiale; proprio in questa serie dicircostanze favorevoli trova quindi una migliore spiegazio-ne il manifestarsi dell’architettura e scultura romanica “pi-stoiese”, vicenda che segna l’ideazione di modelli artisticidi importanza capitale, quali l’arredo presbiteriale del Duo-mo ad opera di maestro Guglielmo 25, il restauro in formerinnovate della chiesa di Sant’Andrea (1166), di San Bar-tolomeo in Pantano (1167) e di San Giovanni Fuorcivitas,tutti eloquentemente collocabili nel terzo quarto del XII se-colo, durante l’episcopato di Tracia (1154-1175) 26.

Tornando quindi alla chiesa di San Pier Maggiore, perquanto riguarda l’erezione del monastero (che comunqueattualmente si presenta molto rimaneggiato da interventi ri-nascimentali), dobbiamo valutare in prima istanza il termi-nus post quem generico del 1091 relativo al decreto del ve-scovo Pietro. Come abbiamo in parte anticipato, viene tut-tavia in soccorso un documento che ci permette di restrin-gere di molto il lasso temporale relativo all’edificazione diquesta specifica porzione del complesso ecclesiastico: nelmarzo del 1128 risulta infatti rogato un atto nella curia delmonastero di San Pier Maggiore, ove figura come badessauna certa Corona, segno ineludibile che certifica il compi-mento e l’operatività del complesso monastico. Altro indi-zio, pur indiretto ma significativo, che si deve tenere in con-siderazione è costituito dal fatto che nel 1107 la comunitàche verrà in seguito chiamata ad insediarsi nel nuovo mo-nastero pistoiese risulti ancora nell’originario cenobio diCampalliana: possiamo così circoscrivere l’erezione del pri-mo monastero ad una data compresa tra 1107 e 1128, ov-vero tra anni Dieci ed anni Venti del XII secolo 27.

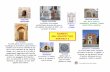

Per quanto concerne l’analisi diretta del corpo architet-tonico della chiesa, notiamo che essa presenta una piantabasilicale monoabsidata, caratteristica peculiare delle chie-se romaniche pistoiesi, suddivisa internamente in tre ampienavate spartite da grossi pilastri seicenteschi a sezione qua-drangolare 28. Gli interni risultano infatti quasi completa-mente riattati in età barocca (attorno al 1655 per opera delpadre gesuita Tommaso Ramignani 29), periodo in cui si do-tò la chiesa dei caratteristici matronei che ancor oggi cor-rono al disopra delle navate laterali (fig. 2). Nei lavori sei-centeschi l’impianto non dovette subire modifiche sostan-ziali, rimanendo quindi di pianta basilicale; vennero altresìricavati internamente due locali in testa alla navata, ai latidell’abside, che a tutt’oggi nella zona presbiteriale si deli-neano come due pseudo-transetti.

Portandoci all’esterno, nella zona absidale, notiamo unordinato paramento murario costituito da conci di albere-se bianco di medie dimensioni, ben squadrati e con po-chissima malta (tipologia muraria A, fig. 3), scandito da ar-cheggiature cieche poste su semicapitelli e lesene, ed orna-

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

37

3. Pistoia, San Pier Maggiore, abside, esterno.4. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale.5. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale, parti-colare con leone.6. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata.

2. Pistoia, San Pier Maggiore, interno verso l’abside.

COMMENTARI D’ARTE

38

to da semplici ghiere in arenaria grigia che si adagiano sulparamento murario bianco, senza decorazioni di sorta. Inquesta porzione architettonica vi sono tre monofore, tuttetamponate, di cui quella posta più a meridione risulta in-globata da una casa lì addossata, e quella centrale, di di-mensioni maggiori e foggia più slanciata, si evidenzia comefrutto di un antico intervento, probabilmente ancora ad-dentro al XIV secolo. Vi sono inoltre alcuni elementi ar-chitettonici, come le mensolette sporgenti appena sotto ilgiro della falda del tetto a scandole lapidee, che rimanda-no a declinazioni architettonico-decorative locali, già indi-viduate da Italo Moretti 30, modelli che avranno poi una lar-ga fortuna sino alla seconda metà del Duecento, come nelcaso del maestro Buono di Bonaccolto nella chiesa di San-ta Maria Nuova a Pistoia (1266) 31.

Subito accosto al corpo della chiesa, a settentrione del-l’abside, s’innalza una struttura turriforme evidentementescapitozzata, riutilizzata ab antiquo come torre campanaria,la quale, dall’analisi muraria delle reciproche immorsaturee dalla valutazione dell’apparecchiatura muratura, risultapreesistente all’attuale edificio ecclesiastico. Pur molto ma-nomessa, la tipologia muraria di questa torre, che al pianoterreno accoglie una sorta di sacrestia comunicante con ilpresbiterio della chiesa, dovrebbe infatti risalire all’XI se-colo, visto l’utilizzo di ciottoli di fiume legati assieme da ab-bondante malta 32.

Recandoci sulla fiancata meridionale dell’edificio, pro-spiciente via Corilla, ravvisiamo una tipologia muraria so-stanzialmente omogenea a quella dell’abside, pur con qual-che lieve differenza (tipologia muraria A): le archeggiaturecieche sono bicrome (bianco-verde) e distese su di una lar-ga banda decorata a strisce orizzontali bianco-verdi.

All’interno delle predette archeggiature trovano spazioeleganti riquadri marmorei intarsiati ad incasso, alternati apiccole monofore con arco a tutto sesto. A circa metà del-la fiancata si apre un portale, decorato da un arco piatto bi-cromo a tutto sesto, raccordato al livello della strada daun’ampia scalinata d’età moderna d’ispirazione buontalen-tiana. Appena sotto l’architrave, chiaramente di restauro as-sieme ai due capitelli sottostanti, nello stipite sinistro tro-viamo una lastra marmorea dotata di una lunga epigrafe in-cisa recante la data 1263 33. Nell’iscrizione è infatti ricor-dato che nell’anno citato «quest’opera […] è stata conclu-sa», al tempo dei rettori ed operari Alberico di Bellaste, Tra-montano e Bonaccorso: sull’interpretazione complessivatorneremo più avanti.

Procedendo verso la facciata si evidenzia a questo pun-to una netta cesura nel paramento murario, che, a differenzadell’ampia porzione retrostante, nelle ultime due arcate de-nuncia l’impiego di pietra arenaria grigia, con conci di me-die dimensioni (tipologia muraria B, fig. 4). La soluzionedelle archeggiature cieche è mantenuta anche in questa zo-na, anche se dobbiamo notare che nella banda bicroma su-periore, specie in prossimità dell’angolo, compaiono deco-razioni scultoree (la cornice marcapiano a girali fogliacei) e

ad intarsio più complesse (motivi a punta di diamante e adente di sega). Prestando quindi attenzione a queste dueporzioni murarie diverse ma contigue, è possibile indivi-duare una serie di differenze che rivestiranno nel seguitodell’analisi un significato sostanziale.

Nella porzione in alberese, che parte dalla terza arcatadalla facciata ed arriva sino all’abside, le ghiere bicrome pog-giano su semplici capitelli d’arenaria grigia, in genere mol-to consunti, tra i quali in un caso è possibile scorgere unaprotome umana, in altri qualche motivo vegetale acantifor-me. La parte in arenaria presenta per converso arcate bi-crome poggianti su semicapitelli in alberese, significativa-mente arricchiti dal motivo delle foglie a crochets. Come ab-biamo osservato, al disopra della linea d’imposta delle ar-cheggiature, corrono intarsi marmorei bicromi a dente di se-ga e a punta di diamante, che girano omogeneamente pro-seguendo identici anche sulla facciata; la campata più pros-sima al frontespizio risulta inoltre arricchita da una cornicemarcapiano scolpita a girali fogliacei, motivo che continuaanch’esso, voltato l’angolo, pure sulla facciata. In questa po-sizione eminente trova spazio una mensola angolare che fun-ge da base per un leoncino scolpito a tutto tondo, dalla fol-ta criniera e dalle fauci spalancate sui passanti (fig. 5). Il gros-so felino, pur consunto dalle intemperie, è colto nell’attimoin cui, un po’ acquattato, con lesto scatto laterale inizia a di-grignare la chiostra dei denti, senza tuttavia spalancare lefauci. La criniera è ravvivata da ciocche di pelame mosse,rese da sottili fori di trapano ed individuate singolarmente;il muso si volta di scatto verso sinistra, verso la via, forte-mente caratterizzato da profonde ed ampie cavità oculari,sopracciglia e tempia carnose, che, aggrottandosi, rendonoil piglio dell’animale più severo e fiero. Le tozze e robustezampe artigliano saldamente la piccola modanatura dellamensola sottostante, e nel posteriore la coda dell’animale gi-ra fluente sotto la coscia sinistra per poi adagiarsi sul dor-so. La mensola angolare che sostiene il leone è realizzata incalcare bianco, decorata da grasse volute vegetali che si ri-solvono, nel loro interno, in una sorprendente varietà di fo-glie, bacche ed infiorescenze. Negli spigoli di questo men-solone aggettante affiorano piccoli volti antropomorfi, deltipo green-man, i quali, nel dischiudere la bocca, fanno sca-turire racemi vegetali che vanno poi a comporre i tipici gi-rali. Il sottostante capitello di calcare bianco è decorato in-vece da foglie d’acanto corte e rigide, uncinate all’estremitàcon ponti che si ricollegano alle due piccole volute presen-ti alla sommità di ciascuna foglia.

Nel complesso le parti alte della chiesa che s’innalzanoal disopra del paramento murario in alberese o arenaria,pur rintonacate in recenti restauri, sono frutto dei rifaci-menti barocchi risalenti alla metà del Seicento, come purel’ampio tiburio cubico contenente al suo interno un’impo-nente cupola emisferica di crociera, o il campaniletto a ve-la sopra la torre.

Recandoci quindi dinnanzi alla facciata, scorgiamo il pa-ramento murario in arenaria già incontrato e descritto nel-

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

39

nello stipite sinistro del portale, un’enig-matica sigla apotropaica ripetuta sovrap-posta per tre volte 36.

Per quanto riguarda dunque le tipolo-gie murarie presenti nell’edificio, e quindile relative fasi edificatorie, appare moltonetta la differenza tra la porzione murariaafferente alla facciata (tipologia muraria B)e quella dell’intero corpo architettonico re-trostante (tipologia muraria A). Dal mo-mento che la zona absidale risulta costi-tuita da un’apparecchiatura muraria so-stanzialmente analoga ed omogenea a quel-la della fiancata meridionale (tipologia mu-raria A), è plausibile che l’edificio, ad ec-cezione delle ultime due arcate prospi-cienti il frontespizio, sia stato realizzato so-stanzialmente in un’unica fase, senza rile-vanti cesure.

Nella porzione che abbiamo quindi in-dividuato come caratterizzata dalla tipo-logia muraria A, emergono molte caratte-ristiche tipiche dell’architettura romanicamatura di pieno XII secolo, come la bi-cromia, le losanghe incassate ad intarsio,le ghiere bicrome piatte, i capitelli deco-rati a semplici motivi vegetali o dotati dielementari protomi antropomorfe e non ul-tima l’ordinata apparecchiatura muraria.

Per quanto concerne a questo punto lasistemazione cronologica puntuale di talefase edificatoria, ad oggi purtroppo non èpossibile ricavare indicazioni precise: seb-bene il decreto vescovile inerente la costi-tuzione della nuova comunità rechi in cal-ce la data 9 giugno 1091, come abbiamocercato di argomentare in precedenza, ètutt’altro che certo che la fabbrica di talecantiere fosse iniziata di lì a breve, ecce-zion fatta per il monastero, che infatti ab-biamo ricordato già attivo nel 1128. Conogni probabilità le religiose per gli officisacri si servivano della vecchia chiesa al-

tomedievale, che ancora nel 1128 non doveva esser stata at-terrata, se proprio allora vi è documentata la presenza diuna compagnia della “Trinità”, officiata dai curati padreAgnolo e il cappellano Bonaccorso 37. La morte del vesco-vo Pietro (ca. 1105) assieme con l’insorgere delle prime for-ti spinte autonomistiche cittadine e forse anche all’emerge-re di effettive difficoltà economiche, avevano con ogni pro-babilità inibito l’impresa più ardimentosa dell’edificazionedella nuova chiesa, facendo piuttosto ripiegare sulla realiz-zazione delle strutture più strettamente essenziali all’acco-glienza delle religiose da poco lì installate. Un indiziario ter-minus ante quem per circostanziare l’edificazione romanica

la porzione più occidentale della fiancataSud (tipologia muraria B): esso si presen-ta ritmato da cinque archeggiature bicro-me, all’interno delle quali si aprono tre por-tali, il maggiore al centro e due più picco-li ai lati (fig. 6). La fascia superiore su cuipoggiano le ghiere è decorata da listaturebicrome orizzontali, con motivi ad intar-sio, a dente di sega e a punta di diamantein tutto analoghi a quelli incontrati neipressi dell’angolo nella fiancata meridio-nale. Alla base d’imposta di ciascuna ghie-ra è inserita una protome animale scolpi-ta a tutto tondo in marmo bianco, rispet-tivamente partendo da sinistra verso de-stra: un grifo che sovrasta un cervo atter-rato (di restauro), una protome leonina(probabilmente di restauro), una coppia dileoni che atterrano un drago ed un orso ailati del portale centrale, una protome tau-rina ed infine il leone posto sulla mensolaallo spigolo destro poc’anzi descritto. Ne-gli spazi murari ai lati del portale centraleè possibile scorgere tracce d’innesto di dueperduti sepolcri pensili cuspidati, i cui tim-pani dovevano terminare appena sotto lelosanghe ad intarsio: nella porzione alla no-stra sinistra corre ancor oggi, pur moltoabrasa ma leggibile, un’iscrizione comme-morante l’arca sepolcrale di Gilio della fa-miglia Muli, che proprio lì sopra dovevatrovar spazio 34. Nell’arcata centrale, inca-stonato tra due paraste ed un arco moda-nato, si apre invece il portale centrale chereca al sommo, sotto un mensolone scol-pito a grassi girali vegetali, un architravefigurato con Apostoli tunicati entro unateoria di loggette spartite da robuste co-lonnine in serpentino verde di Prato. Talipiccole architetture appaiono arricchite, aldisopra dei piccoli archi a tutto sesto, daminute rosette scolpite a rilievo e da mo-tivi vegetali ad intarsio, assieme con pic-coli triangoli in marmo verde posti a corona delle ghiere de-gli archi. In questo spazio vengono quindi presentate, inun’unica soluzione, procedendo da sinistra verso destra, lascena dell’Annunciazione assieme con quella della Consegnadelle chiavi 35; poco sotto i capitelli sottostanti, decorati afogliami d’acanto arricciati nonché parzialmente figurati, al-la sommità degli stipiti del portale, si dispiegano intarsi dimarmo bianco su verde di Prato figuranti un drago alatocon coda anguiforme colto di profilo – alla sinistra – ed unleoncino accucciato, dalla criniera un po’ arruffata e dal mu-so squadernato di prospetto – a destra –, il tutto arricchitoda motivi a rosetta a cinque petali. Inferiormente è incisa,

7. Pistoia, Museo Civico, colonna isto-riata, seconda metà XII secolo.

COMMENTARI D’ARTE

40

della chiesa potrebbe giungerci da una notizia riportata nel-la storiografia locale, secondo cui esisteva in questo mona-stero un’antica campana bronzea «detta Maria Paula Pe-tronilla» recante a caratteri romani la data 1191 38. Della cam-pana – manufatto artistico spesso datato e firmato e perciòprezioso nell’offrire indizi cronologici per torri e chiese chel’ospitano – si sono perse ad oggi completamente le tracce,benché ancora nel 1929 venisse puntualmente segnalata dal-l’ispettore della Soprintendenza Guido Macciò 39. Il trava-gliato periodo degli anni Trenta del XII secolo, segnato co-m’era dagli aspri scontri tra vescovo e magistrature conso-lari, dovette quindi coinvolgere anche le fabbriche eccle-siastiche cittadine, ivi compreso il cantiere di San Pier Mag-giore. Il nuovo impegno edificatorio sembra allora poter tro-vare più consona e razionale collocazione cronologica pro-prio nel periodo economicamente e politicamente più feli-ce per la città, ovvero quello che si inaugura col Breve con-solum del 1140 circa, quando l’episcopato era retto da At-to, fin verso gli anni Ottanta del XII secolo 40.

Se quindi per la realizzazione della porzione romanica del-la chiesa abbiamo da un lato suggerimenti cronologici indi-cativi, ovvero post 1140 circa (pace riguadagnata ed accor-do del vescovo con i consoli) e ante 1191 (iscrizione dellacampana), e dall’altro termini di confronto stilistico-archi-tettonici puntuali proprio nelle chiese cittadine degli anni Ses-santa del XII secolo (quali San Bartolomeo, Sant’Andrea, San

Giovanni Fuorcivitas), risulta a questo punto logico ricon-durre l’edificazione del corpo principale della chiesa (quel-lo con tipologia muraria A) al terzo quarto del XII secolo, eprobabilmente proprio tra settimo ed ottavo decennio 41.

Nel lapidario civico, esposto nel cortile del Palazzo Co-munale, si trova una colonna di pietra finemente scolpita atutto tondo con bassorilievi riproducenti motivi a girali fi-to-zoomorfi abitati da animali, figure umane e fantastiche,quali grifi alati, leoncino, acrobata e centauro; tale operaviene (raramente) menzionata come tradizionalmente pro-veniente dalla chiesa di San Pier Maggiore, invero senza pre-cisi riferimenti che permettano di risalire più addietro del-l’età moderna (figg. 7, 8, 10) 42. La qualità esecutiva è no-tevole, sia per la ricchezza figurativa che per l’esecuzionescultorea: tra le numerose foglie, arricciate in eleganti ep-pur piatte volute, alcune si presentano connotate da una se-rie di fori di trapano che mirano ad enfatizzare lo sbalzocarnoso, altre invece, composte da motivi a palmetta varia-mente combinati, sono condotte con un delicato bassori-lievo. L’effetto risulta assai bidimensionale, ed anche i ro-busti racemi, rispetto a quelli carnosi e sbalzanti visti sullafacciata della chiesa, soggiacciono come ad una omogeneaforza di compressione verticale che appiattisce tutti i sog-getti, rendendoli simili ad eleganti motivi di stoffe orienta-li, modelli questi che, assieme alle decorazioni miniate diiniziali, dovevano aver costituito una determinante fonte di

8. Pistoia, Museo Civico, colonna istoriata,particolare, seconda metà XII secolo.9. Lucca, San Martino, facciata, terzo pila-stro, particolare con iscrizione «Mabilia Ami-ca», seconda metà XII secolo.

10. Pistoia, Museo Civico, colonna istoriata,particolare, seconda metà XII secolo.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

41

più complesse, e soprattutto ap-paiono impiegati semicapitellirecanti il significativo elementodelle foglie arricciate a crochets(fig. 11). Si deve tener presenteinfatti che in Toscana tale foggiadi capitello non sembra essersidiffuso prima del cantiere del-l’abbazia di San Galgano, operache probabilmente prese avvionegli anni Venti del XIII secolo,come anche nelle porzioni mu-rarie esterne del tamburo delDuomo di Siena, intervento que-sto ricondotto dalla critica al pe-riodo dell’operariato dei cister-censi fra Vernaccio e fra Mela-no, ovvero tra 1258 e 1263 45.

Ancor più puntali riscontrici giungono dall’architettura lucchese, proprio nell’ambi-to degli scultori lombardi attivi nel frontespizio del Duo-mo di quella città, ma anche, seguendo questa maestranza,

in alcuni capitelli a crochets ri-feribili all’ambito di LanfrancoBigarelli all’interno del Batti-stero di Pisa 46.

Dal punto di vista architetto-nico inoltre, rispetto al semplicearco bicromo piatto, quale lo ab-biamo già osservato nel portaledella fiancata meridionale, nellafacciata del San Pier Maggioreviene adottato l’arco bicromomodanato (fig. 12), soluzione as-sai progredita e matura, a mezzastrada tra scultura ed architettu-ra: modelli di queste soluzioni, intutto l’orizzonte artistico tosca-no, se ne trovano infatti ancorauna volta a Lucca, nel cantieredel Duomo e più precisamentenelle bifore della facciata all’al-tezza della prima galleria, partequesta spettante all’intervento diGuidetto (1204) 47. Ad iniziaredal Duomo di quella città, cer-tamente il cantiere di maggiorlustro e all’avanguardia di Luc-ca e tra i più fervidi di tutta laToscana a questo torno di anni,tale soluzione architettonica ri-sulta sfruttata anche in altri mo-numenti lucchesi rimaneggiati avario grado da tale maestranza,per giungere financo a Prato

ispirazione per quest’opera 43.Modelli scultorei che comunquemi sembra possano più verosi-milmente essere avvicinati a que-sto manufatto, perlomeno comeindicazione culturale, si riscon-trano a Lucca, nelle parti bassedella facciata del Duomo di SanMartino: nelle sculture del terzopilastro da sinistra sono presen-ti infatti tipologie e soluzioni sti-listiche affini (nella porzione re-cante l’iscrizione «Mabilia Ami-ca»), pur di una qualità eviden-temente superiore. Questa con-siderazione permetterebbe dun-que di collocare la colonna pi-stoiese ancora nel XII secolo, everosimilmente nella secondametà (fig. 9): quest’opera spetta quindi con ogni probabili-tà ad un artista locale di formazione o ascendenza lucche-se, il quale tuttavia non si mostra ancora aggiornato alle nuo-ve formulazioni classicheggiantiintrodotte da Guglielmo. Perquanto riguarda invece la que-stione della sua funzione origi-naria, dobbiamo tener presenteche il fusto risulta scolpito a tut-to tondo, dato questo che esclu-de la provenienza da un ipoteti-co portale scolpito, anche per ilfatto che costituirebbe un uni-cum nel panorama delle facciateromaniche pistoiesi. Potremmoquindi supporre, in via del tuttoproblematica e dubitativa, cheoriginariamente facesse parte diuna pergula 44.

Tornando quindi all’analisidel monumento, dobbiamo aquesto punto analizzare la por-zione di edificio esclusa dalla fa-se edificatoria di pieno XII se-colo, ovvero quella relativa allafacciata e alle due arcate retro-stanti già individuata dalla co-siddetta tipologia muraria B.

Oltre al paramento murarioin arenaria, si palesa in questosettore un tessuto decorativonuovo, sostanzialmente ed in-trinsecamente diverso eppur ac-cordato in armonia col prece-dente. Come già ricordato, le fa-sce decorative si presentano qui

11. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale, particola-re con capitello a crochets.

13. Pistoia, San Michele in Cioncio, facciata, particolare del por-tale con arco modanato.

COMMENTARI D’ARTE

42

(1211) e a Pistoia. È possibile infatti notare come questoelemento venga proposto nell’antica facciata del Duomo diPrato 48, nella parte superiore della facciata di San Michelein Foro a Lucca 49, in Santi Giovanni e Reparata (Lucca) 50,San Cristoforo (Lucca), come anche nella chiesetta di SanMichele in Cioncio a Pistoia (fig. 13).

Altro motivo su cui porre attenzione è costituito dallacornice marcapiano decorata a girali fogliacei, motivo in sépiuttosto comune di ascendenza pisana ma accolta e riela-borata nell’ambito lucchese in una declinazione assai piùcarnosa e sbalzante (fig. 27) 51. Ancora una volta prodromipuntuali di questo partito decorativo si contano numerosiin area lucchese, nella parte alta della facciata del San Mar-tino, in San Michele in Foro, come anche nella chiesa deiSanti Giovanni e Reparata, San Giusto, San Cristoforo,Sant’Andrea, San Tommaso in Pelleria, fino a San Leonar-do di Treponzio (Capannori), ivi compresi i pulpiti di SanGiorgio a Brancoli, Diecimo e Barga 52: tutti elementi que-sti che, uniti a quelli prettamente scultorei che analizzere-mo più avanti, sospingono cronologicamente i lavori archi-

tettonici relativi alla facciata ed alle due campate retrostantiben addentro al XIII secolo.

Per meglio inquadrare le nuove vicende edificatorie due-centesche della nostra chiesa, gioverà fare di nuovo un pas-so indietro per una breve visione delle circostanze storichelocali che potrebbero aver condizionato o interferito a va-rio grado tale cantiere 53.

Nel primo decennio del XIII secolo il Comune pistoie-se, al cui vertice erano posti a fasi alterne consoli e podestà(anche se dal 1215 in poi vennero eletti solamente pode-stà), era teso a nuove espansioni territoriali, specie versoNord, oltre il crinale degli Appennini: ben presto iniziaro-no i primi attriti con Bologna, la quale non esitò ad invia-re contingenti armati per salvaguardare i propri confini, dan-do così luogo ad una serie di sanguinosi scontri (1219). Perquanto riguarda invece la politica interna, gli strati popo-lari, il populus, iniziavano ad acquisire sempre nuovi spazid’azione, rivendicando all’oligarchia dei milites nuove pre-rogative, come d’altra parte stava avvenendo in molte altre

12. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare con arco modanato e architrave istoriato.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

43

COMMENTARI D’ARTE

44

città italiane. Analizzando quindi i nomi che ci sono giun-ti dei primi podestà cittadini, registriamo la presenza, giànel 1206, di un personaggio politico assai rilevante prove-niente dalla Lucchesia, ovvero Paganello da Porcari, ricon-fermato podestà pistoiese anche nell’anno successivo 54. Sideve ricordare infatti che già nel 1187 Paganello aveva ri-vestito la carica di podestà nella città di Lucca, benché sifosse in passato già mostrato ostile verso tale Comune, afronte di una alleanza con la ghibellina Pisa. I Porcaresi daparte loro si schierarono ben presto a fianco del populuslucchese, il quale, dopo la feroce sommossa del 1199, eles-se a podestà altri esponenti della stessa famiglia, ovvero In-ghirame (1200) e Ildebrando (1201), i quali si fecero i cam-pioni della riottosa fazione popolare lucchese 55.

Non è quindi a mio avviso una circostanza secondariaper la stessa storia di Pistoia il fatto che in questo primoquarto del XIII secolo incontriamo documentati ben treesponenti dei Porcaresi rivestiti della carica di podestà nel-la città: nel 1206 e nel 1207 Paganello, nel 1219 Orlandinodel fu Ermanno di Paganello e nel 1220 Ugolino del fu Pa-ganello da Porcari. Se consideriamo inoltre che la stessaOpera che curava il Duomo di Lucca, punto di riferimen-to fondamentale per le esperienze artistiche duecenteschepistoiesi ivi comprese quelle espresse in San Pier Maggio-re, era divisa in due fazioni, ciò potrebbe dischiudere deglispiragli affascinanti per una più profonda lettura della si-tuazione artistica a Pistoia. Sin dal 1180 l’Opera del Cam-panile lucchese si configurava infatti come espressione di-retta dei canonici, tradizionalmente vicini ai milites, a dif-ferenza di quella del Frontespizio, dal 1190 schierata a fa-vore del populus sostenuto dai Porcaresi. Il fatto che nelprimo quarto del XIII secolo le più alte magistrature laichepistoiesi siano state spesso appannaggio di questa potentefamiglia della Lucchesia, credo non debba esser considera-to elemento del tutto indifferente e slegato alla questionedelle commesse artistiche, anche alla luce degli stretti rap-porti che in parte continuavano a collegare ancora le auto-rità locali con la Chiesa pistoiese. Sarebbe importante quin-di meglio ponderare questo diretto fil rouge che univa di-rettamente l’attivissimo cantiere della facciata del Duomodi Lucca con le dinamiche artistiche di Pistoia: il podestàlucchese impiantato in questa comunità, c’è da immaginar-si, in caso di commesse artistiche doveva trovare un canalepreferenziale cui attingere proprio in patria nell’Opera delFrontespizio, ente che simpatizzava politicamente per lui eda lui era sostenuta. Sarebbe quindi da contestualizzare an-che in tal senso la prima “ondata” di scultori lombardi re-sidenti a Lucca che giungono nella città toscana verosimil-mente dai primi anni Venti del Duecento: in primis propriomaestro Lanfranco, che firma e data 1226 il fonte battesi-male per San Giovanni in Corte 56. In seguito tale direttocollegamento “politico” dovette senz’altro venir meno, spe-cie con la caduta dei Porcaresi, ma d’altra parte le liaisonsartistiche tra le due città toscane erano state ormai profon-damente intrecciate, come anche la committenza locale si

era fatta sempre più esigente e raffinata, mostrandosi ognigiorno più avida di artisti à la page. E tra primo e secondoquarto del Duecento erano proprio questi scultori lombar-di a giocarsi un posto preminente nell’intera scena artisticatoscana, ed oltre, come di lì a poco al massimo grado avreb-be dimostrato la parabola di Guido Bigarelli.

Credo infatti che Guido, essendo nipote di Lanfranco,abbia operato già dalla gioventù a Pistoia, magari proprionella bottega del più anziano e ormai affermato zio: testi-monianza di questa preziosa collaborazione sarebbe arre-cata dalle lastre scolpite oggi nella chiesa di Sant’Andrea aPistoia 57. Chissà poi se, nel prosieguo del secolo, l’arrivo incittà di Giroldo da Como, attivo a Pistoia negli anni Ot-tanta del Duecento con la tomba probabilmente di Giovannidi Gherardino Ammannati, fosse stato favorito o mediatoin qualche maniera proprio da questi scultori lombardi? 58

Tornando all’analisi del monumento, dobbiamo consi-derarne adesso la parte scultorea figurata, facendo riferi-mento innanzitutto all’architrave scolpito con Apostoli, Con-segna delle chiavi ed Annunciazione 59. In quest’opera bal-zano subito all’occhio affinità culturali con le sculture d’am-bito guidesco a Lucca, come l’architrave del portale cen-trale del Duomo (databile al 1233 circa 60), l’architrave deiSanti Giovanni e Reparata, e quello di San Pier Somaldi (da-tato 1248, ed attribuibile a Guido Bigarelli stesso 61). Al di-sotto dell’architrave, sulla sinistra, si trova un capitello fo-gliato ove è scolpito un leoncino acrobaticamente artiglia-to a fogliami vegetali, mentre nello spessore del sostegnoappare un volto umano ben in carne, dalle fattezze giova-nili, dalla cui bocca spuntano virgulti arrotolati (fig. 14).Osservando questi motivi, appare evidente la vicinanza al-le sculture di analogo soggetto attestate ampiamente tra que-sti scultori, come i leoncini arrampicati nei capitelli dellaprima galleria della facciata di San Martino di Lucca, in SanMichele in Foro, in alcune mensole del Battistero di Pisa,fino agli esempi stilisticamente assai prossimi adottati nelpulpito di Barga.

Una considerazione la meritano anche le piccole tarsìepresenti in alto sugli stipiti del portale centrale, raffiguran-ti a destra un leoncino e a sinistra un drago: possiamo tro-varne i modelli proprio nel Duomo di Lucca, all’interno delportico poco sopra l’iscrizione commemorante l’operariatodi Abelenato ed Aldibrando (recante la data 1233), comeanche nel recinto presbiteriale del Duomo di Barga: segnoquesto, oltre che di una koinè di motivi ornamentali, anchedi un forte legame intrinseco che congiunge tali opere.

Un riferimento stilistico puntuale per le sculture pistoie-si è stato già da tempo evidenziato dalla critica proprio nelpulpito del Duomo di Barga 62, opera questa di un artista dal-la qualità esecutiva meno raffinata ed evoluta rispetto a Gui-do Bigarelli, ma pur ricco di ritmi ondivaghi, di un fare ac-costante e fluente che coinvolge le stesse figure sacre, le qua-li, come nella scena dell’Annunciazione della Vergine, si al-lungano estenuandosi in proporzioni quasi allampanate 63.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

45

resa fisionomica tesa alla ca-ratterizzazione delle varieetà degli accoliti, brani que-sti che nulla hanno da invi-diare alle sculture barghi-giane. Vi è l’anziano, un po’burbero, dai tratti arcignied incassati, ornato da lun-ghe ciocche di barba ripas-sate da sottili ed ordinate fi-le di fori di trapano (fig.15); oppure l’angelo dai fre-schi tratti giovanili, con leguance paffute e dai lunghicapelli pettinati rifluentisulle spalle, spartiti in mez-zo sopra la fronte (fig. 17).Quasi divertito lo scultoregioca a giustapporre nelle

loggette alle estremità dell’architrave due coppie apostoli-che costituite da un giovane ed un vegliardo, Tommaso conGiacomo minore, e Filippo con Simone.

È particolarmente intrigante notare a questo punto chetale peculiare linguaggio di forma e stile, tendente alla sem-plificazione massicciamente geometrica della figura umana,associato anche alla caratteristica e marcata cifratura “a Y”dall’incrocio della linea dell’arcata sopracciliare con la can-na nasale, che rinveniamo tanto in questo architrave quantonel pulpito barghigiano, appaia pure in alcuni capitelli scol-piti alla base del pulpito di San Bartolomeo in Pantano a Pi-stoia, raffiguranti volti di uomini silvani barbati (figg. 15-26).Se accettiamo quindi che vi siano vari collaboratori più o me-no riconoscibili all’interno della bottega guidesca del pulpi-to pistoiese, uno di questi potrebbe essere riconoscibile inquegli che scolpì, probabilmente ad una data seriore, ancheil nostro architrave. A mio avviso è avvertibile una mano sen-sibilmente differente da quella di Guido anche nelle lastreprincipali delle storie dell’Infanzia di Gesù, ovvero in quel-la con l’Annunciazione e Adorazione dei Magi: ovviamente iltutto è realizzato sotto la direzione di Guido, come si vededai volti di notevolissima qualità, ma d’altro canto è innega-bile constatare qui una differente proporzionalità delle figu-re, più massicce, compatte e macrocefale, un po’ più im-pacciate e di dimensioni maggiori rispetto a quelle elegantie proporzionatissime della vicina lastra con Natività e Pre-sentazione al Tempio. Se dunque è relativamente pacifico chelo scultore che ha realizzato l’architrave di San Pier Mag-giore provenisse dalla bottega guidesca, costui potrebbe es-sere rintracciabile, in una fase precedente, proprio nell’im-presa di questo pulpito pistoiese 66.

Già da molti anni sono noti alcuni documenti risalential 1252 67 che ricordano attivi per lavori al Duomo pistoie-se due collaboratori di Guido Bigarelli, ovvero Lucano (oLuca) e Giannino 68: di quali lavori esattamente questi scul-tori fossero stati incaricati per conto della Cattedrale, sin

Qui, i bei panneggi rifluentifino alla sovrabbondanza in-generano un sistema di pie-ghe complesse ed al con-tempo sdutte, come avvieneanche nelle ritmiche acciac-cature dei contorni 64. La ric-chezza straripante dei detta-gli ornamentali però, comegià ampiamente evidenziatodalla critica, va tuttavia a di-scapito della sintassi genera-le delle scene, che risultanopiù naïf, meno elegantemen-te classicheggianti rispettoalle corrispondenti lastre delpulpito di San Bartolomeo inPantano a Pistoia. Confron-tando puntualmente le pro-porzioni e le fisionomie delle sculture di Barga con quelle delpulpito di Pistoia (le lastre con storie dell’Infanzia di Cristoed in special modo quella con Natività e Presentazione al Tem-pio), è chiaramente avvertibile nelle prime una maggior rigi-dezza formale: si veda ad esempio la resa dei volti, costante-mente caratterizzati dalla semplificazione “a Y” dell’incrociotra arcata sopracciliare e canna nasale, soluzione questa cheprocura spesso ai personaggi un’espressione di attonito stu-pore, enfatizzato anche da ampie ed angolose cavità ocularie da zigomi sfaccettati come prismi adamantini (fig. 16). Perconverso le lastre pistoiesi (si veda la scena con la Natività ola Presentazione al Tempio) dispiegano una delicatezza pla-stica, una sensibilità di passaggi di piano, una raffinatezza ine-dita nella resa delle figure umane, ed una complessità dei pan-neggi dalla solennità classicheggiante. Ed è questa altissimaqualità che s’insinua sin nel minimo dettaglio della manicaarricciata sopra il gomito di una levatrice, e che s’impiglia inmoltissimi accidenti di struttura e d’epidermide, come nelladelicata e garbatissima resa dei volti, scolpiti con passione sinnel minimo dettaglio delle labbra dischiuse e turgide o dellepalpebre carnose 65.

Nelle sculture dell’architrave di San Pier Maggiore, as-sai affini per cultura e stile a quelle barghigiane, incontria-mo proporzioni più tozze, macrocefale, assieme con un si-stema di pieghe superficiali e scheggiate, che non incidonoa fondo la superficie ma s’accentrano sovente in singoli gor-ghi donde si dipanano in piccoli ventagli, specie per ac-centuare le pieghe della tunica in prossimità del gomito. Al-tro modo peculiare di questo scultore di organizzare i pan-neggi lo notiamo nella parte inferiore dei corpi, dal bustoin giù, ove i volumi si fanno più ampi e rigidi, con falcatu-re che si distendono diagonali e si aprono come foglie dipalma. Gli orli delle tuniche, generalmente à plomb, ven-gono vivacizzati ai lati da svolazzi, che si risolvono tuttaviain zigzaganti sigle iterate. Le parti più gustose e qualitati-vamente alte appaiono invero i volti, descritti con un’attenta

14. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare del portale centrale.

15. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.

16. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.

18. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.17. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.

COMMENTARI D’ARTE

46

19. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.

20. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito.

22. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.21. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

47

23. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito. 24. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.

26. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.25. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.

COMMENTARI D’ARTE

48

cangelo Michele di San Mi-chele in Cioncio, a lui attri-buibile e databile agli anniTrenta 71, il pulpito di SanBartolomeo in Pantano 72, ele sei lastre in Sant’Andrea73).

Sarà utile a questo puntorammentare l’iscrizione pre-sente sullo stipite sinistro delportale nella fiancata meri-dionale di San Pier Maggio-re, la quale ricorda che «[…]quest’opera gradita a Cristoè stata conclusa […]» nel-l’anno 1263. Questa lastradatata, pur immurata nellaporzione che abbiamo giudi-cato afferente al XII secolo(tipologia muraria A), deveessere considerata con ogni

evidenza inerente ai lavori duecenteschi di perfezionamento erestyling della chiesa 74, ovvero quelli che interessarono la fac-ciata e le ultime due arcate: in tal modo ci viene offerto un im-portante ed irrinunciabile terminus ante quem non solo per lastruttura ma anche per la decorazione scultorea 75. Per quan-to concerne la sistemazione cronologica dell’architrave scol-pito, credo non ci si debba allora discostare troppo da questadata, acquisendo comunque come terminus post quem i primirilievi guideschi delle storie dell’Infanzia di Cristo nel pulpi-to di San Bartolomeo in Pantano (1239), per giungere così aduna collocazione negli anni Cinquanta del XIII secolo.

Un’interessante occasione di riflessione a proposito di que-stioni di tal genere, ci viene offerta dalla bella mostra luc-chese organizzata dalla Fondazione Ragghianti “Lucca e l’Eu-ropa. Un’idea di Medioevo” (Lucca, settembre 2010 - genna-

io 2011), esposizione in cui,oltre ai numerosi e bei pez-zi altomedievali radunati perl’occasione, veniva presenta-to un leoncello bronzeo rea-lizzato a tutto tondo, giuntoda una collezione privata diLugano (fig. 31). Nella rela-tiva scheda di catalogo cura-ta da Carlo Bertelli vieneproposta una datazione «si-curamente anteriore al 1263,[che] si deduce da quelladell’architrave del portale diSan Pier Maggiore», sugge-rendo quindi un accosta-mento cronologico e stilisti-co ad esemplari scultorei dicultura lucchese ancora en-

ora non lo si è chiarito, an-che se dal documento cre-do sia possibile ricavarequalche elemento in più.Gli interventi risalenti al-l’ottobre di quell’anno ven-gono individuati ad portamEcclesie ma[ioris, ex latere]S. Marie, all’esterno dellanavata sinistra chiamata al-lora comunemente di San-ta Maria, ovvero nella fian-cata settentrionale della Cat-tedrale. Analizzando dun-que il paramento murariodel Duomo nella zona spe-cificata, possiamo rinvenireresti frammentari di un por-tale duecentesco tampona-to, ove, nella porzione su-periore rimasta, ricorrono motivi decorativi a dente di segae a piccoli triangoli isosceli correnti. Per quanto tali motiviornamentali ricorressero piuttosto frequentemente nel Ro-manico pistoiese, non si può fare a meno di notare che for-me, in tutto analoghe a queste sono presenti nella facciatadella chiesa di San Pier Maggiore (figg. 27, 28) 69. Dal mo-mento che è possibile riscontrare una certa prossimità stili-stica tra alcuni dei capitelli alla base del pulpito pistoiese,l’architrave assieme con la decorazione generale della fac-ciata di San Pier Maggiore, la decorazione lapidea del por-tale tamponato sul fianco settentrionale del Duomo ed il pul-pito di Barga, potremmo supporre l’esistenza di una com-pagnia di “Lucano e Giannino”, cui sarebbero riconducibi-li questi vari interventi: ad anni attorno al 1250 alcuni capi-telli del pulpito di San Bartolomeo, al 1252 i lavori al por-tale sul fianco Nord del Duomo di Pistoia, agli anni Cin-quanta la decorazione scul-torea della facciata del SanPier Maggiore e dopo il1256 la decorazione sculto-rea del pulpito di Barga 70.

Dobbiamo quindi valu-tare meglio quanto a fondol’orizzonte artistico pistoiesedella prima metà del Due-cento, specie per la scultura,fosse interessato dal rinno-vamento di linguaggio im-portato da questa correntelucchese-lombarda, capeg-giata in un primo tempo daLanfranco da Como (fontebattesimale del 1226), e in unsecondo momento da GuidoBigarelli (opere quali l’Ar-

27. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare della cornice marca-piano e decorazione.

28. Pistoia, Cattedrale, fiancata settentrionale, particolare del portale tam-ponato.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

49

29. Pistoia, San Michele in Cioncio, particolare architrave, XII secolo.

30. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, altare maggiore proveniente da San Pier Maggiore, 1278.

COMMENTARI D’ARTE

50

tanti, mai del tutto autono-mi), riadattata all’uopo a fi-gura indipendente e a tuttotondo.Quand’anche non ba-stassero queste osservazioni,valga inoltre una riflessionesulle ipotetiche funzioni cheun oggetto di tal genereavrebbe potuto svolgere: ac-clarato già nella scheda nonpossa trattarsi di un acqua-manile, viene in quella stes-sa sede avanzata un’ipoteti-ca provenienza dalla sommi-tà di una colonna, forse ad-dirittura proprio da quellaistoriata già allato della chie-sa di San Pier Maggiore, del-la quale si è già discusso so-pra. In quanto tale, l’anima-le al disopra di una colonna

risulterebbe in tutto e per tutto un simbolo civico (in qual-che modo assimilabile al leone marciano di Venezia, model-lo questo forse ispiratore per l’abile imitatore): e tuttavia perPistoia è ben noto esser l’orso, il cosiddetto “micco”, l’em-blema cittadino, e non un animale mostruoso assimilabile aquesto leone.

Rammentiamo infine la totale assenza di testimonianzefigurative bronzee su media e grande scala nella Toscanadel XIII secolo, circostanza questa che, sotto il profilo tec-nico, renderebbe tale manufatto un hapax all’interno del-l’orizzonte artistico toscano, almeno stando alle opere con-servate. Identificato con un leone bronzeo passato perun’asta milanese nel 1933, questo pezzo quindi, in base an-che alle analisi scientifiche che ne suggeriscono claris ver-bis «una temporanea sommersione (per inondazione?) o ilprolungato seppellimento in luogo umido» – che hanno in-vero il sapore di un invecchiamento artificiale –, appare intutta evidenza come una puntuale e tutto sommato liberariproposizione, d’epoca certamente moderna, della scultu-ra duecentesca di San Pier Maggiore a Pistoia.

Ritornando quindi al monumento, vorrei spendere un’al-tra considerazione per quanto riguarda il lascito degli scul-tori lombardi nella cultura artistica pistoiese, ivi compresila pratica ed il lessico architettonico: come abbiamo nota-to avvenire nel cantiere del frontespizio del San Martino diLucca, questa maestranza lombarda importa in Toscana, tra-piantandolo da soluzioni gotiche d’origine transalpina, il mo-tivo dell’arco modanato bicromo, soluzione questa che lo-calmente incontriamo tanto in San Pier Maggiore quantonella chiesetta di San Michele in Cioncio (fig. 13), già notaper la significativa presenza di Guido Bigarelli nella scul-tura con l’Arcangelo Michele che sconfigge il drago.

Se analizziamo quindi il paramento murario complessi-

tro la prima metà del XIIIsecolo, quali un capitello diprovenienza ignota di VillaGuinigi, le colonne decora-te a rilievo della facciata delDuomo nonché quelle dallafacciata di San Michele inForo (ora a Villa Guinigi),un capitello del pulpito diBarga, quelli sulla facciata diSanta Maria Forisportam, esoprattutto il leoncino scol-pito nello stipite sinistro delportale della chiesa di SanPier Maggiore (fig. 14). Lostudioso giunge ad afferma-re «che il leone di bronzo[…] era da tempo noto aimarmorari di Lucca, ed inparticolare a Guidetto ed aisuoi collaboratori», postu-landone quindi un’eco anche nell’operato pratese del mae-stro lombardo (1211). Tuttavia tale contestualizzazione, pe-raltro ben circostanziata, a mio avviso presta il fianco a dub-bi di vario genere. Per iniziare quindi, com’è ovvio, dall’analisistilistica, tale opera risulta caratterizzata da una tendenza ri-trattistica ed antropomorfa così sottilmente psicologizzanteed al contempo così fisiognomicamente indagata, caricatu-rale e densa di notazioni d’epidermide, che, a conti fatti, ri-sulta del tutto inedita negli esemplari a cavallo tra XII e XIIIsecolo. Particolari quali il naso dalle narici realisticamente pro-porzionate e turgide, la lievema percepibile differenza di aper-tura delle palpebre – rese per giunta di una consistenza car-nosa –, la differenziazione tra pupilla ed iride negli ampi oc-chi bulbosi al fine di rendere lo sguardo più penetrante, learcate sopracciliari che s’inarcano con sottile differenziazio-ne interiorizzante, gli zigomi ampi e dai muscoli contratti nel-l’atto del digrignare, e non ultimi i larghi e folti baffi, con-tribuiscono a rafforzare tale impressione. L’iconografia stes-sa si mostra assai stravagante e bizzarra; basti prestare at-tenzione proprio ai folti e lunghi mustacchi che si dispiega-no al disopra della bocca dischiusa a mostrare la chiostra deidenti, o al pizzetto inciso nel mento dell’animale: non vi so-no esempi lucchesi duecenteschi con simili caratteristiche, senon, per singoli aspetti, riandando al secolo precedente inopere quali la cosiddetta pantera di palazzo Borelli-Baroniod il capitello scolpito con protomi leonine testé citato, en-trambi esposti nel Museo Nazionale di Villa Guinigi a Luc-ca: anche questa circostanza declina a favore di una sintesidi variegate fonti d’ispirazione già tutta moderna. Anche dalpunto di vista compositivo tale opera appare assai proble-matica, dal momento che la stessa posa dell’animale, tuttoinarcato e colto in un lesto scarto laterale, si dispiega quasicome copia palmare di esemplari scultorei nati originaria-mente per il bassorilievo (e sempre collegati a strutture por-

31. Lugano, collezione privata, leoncello bronzeo.

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

51

1758, p. 65; Anton Maria ROSATI, Memorie per servire alla storia della Cit-tà, Chiesa e Diocesi di Pistoia, ms. cart. XVIII sec., Biblioteca ComunaleForteguerriana di Pistoia (d’ora in poi BCF), Raccolta Giovacchini-Rosa-ti, tomo II, p. 52; Pistoia inedita. La descrizione di Pistoia nei manoscrittidi B. Vitoni e I. Ansaldi, ed. critica a cura di L. Di Zanni e Emanuele Pel-legrini, Pisa, 2003 [pubblicazione dei manoscritti di Bernardino Vitoni edi Innocenzo Ansaldi, ms. cart. XIX sec., BCF, B.133 e 1-I], pp. 127, 276;SEBASTIANO CIAMPI, Notizie inedite della sagrestia pistoiese de’ belli arredi,del Campo Santo pisano e di altre opere di disegno dal secolo XII al XV, rac-colte ed illustrate dal professor Ciampi, Firenze, 1810, pp. 38, 39; France-sco TOLOMEI, Guida di Pistoia per gli amanti delle belle arti con notizie de-gli architetti, scultori e pittori pistoiesi, Pistoia, 1821 (ed. cons. Bologna,1975), pp. 59-63; Vittorio CAPPONI, Notizie intorno alle chiese della dioce-si di Pistoia esistenti o soppresse contenenti ancora la storia dei monasteri,conventi […], ms. cart. XIX sec., BCF, F.434, pp. 535-553; Odoardo H.

1 Per una trattazione generale sull’argomento dell’architettura romanica aPistoia si rimanda, con relativa bibliografia, ai fondamentali studi di Na-tale RAUTY, Storia di Pistoia, I, Dall’Alto Medioevo all’età precomunale (406-1105), Firenze, 1988, speciatim il capitolo La città ed il territorio nell’VIIIsecolo, pp. 105-124; Italo MORETTI, Le pietre della città, in Storia di Pisto-ia, II, L’età del libero Comune, Dall’inizio del XII alla metà del XIV seco-lo, a cura di G. Cherubini, Firenze, 1998, pp. 227-274. L’unico studio mo-nografico condotto sulla chiesa risulta ad oggi quello di Gaetano BEANI,Chiesa e monastero di San Pier Maggiore in Pistoia, in “Bullettino StoricoPistoiese” (d’ora in poi BSP), XII, 1910, pp. 215-231. Molti storici ed eru-diti locali hanno trattato, pur di sfuggita e a vario grado di originalità edattendibilità – in genere alquanto scarsi per le fasi più antiche – questachiesa, quali Giuseppe DONDORI, Della pietà di Pistoia, Pistoia, 1666,pp. 141-143; Jacopo Maria FIORAVANTI, Memorie storiche della città di Pi-stoia raccolte da Jacopo Maria Fioravanti nobile patrizio pistoiese, Lucca,

vo di quest’ultima chiesetta, che rimonta verosimilmenteal XII secolo per il tipo di muratura in alberese costruitaa piccoli conci regolari, possiamo constatare che la faccia-ta dovette esser oggetto di un intervento successivo, giac-ché presenta nel prospetto una piccola bifora con archi atutto sesto modanati e bicromi, soluzione che abbiamo vi-sto introdotta in città proprio da quella maestranza lom-barda attiva tra gli anni Venti e Cinquanta del XIII seco-lo 76. Con ogni probabilità anche la famosa scultura del-l’Arcangelo Michele dovette essere stata scolpita in conco-mitanza a tali lavori di ammodernamento architettonico checoinvolsero Guido Bigarelli e la sua équipe intorno agli an-ni Trenta 77.

Forse proprio in occasione di questi antichi restauri do-vette essere rimosso dalla sede originaria l’interessante ar-chitrave in pietra arenaria scolpito a bassorilievo con moti-vi a girali fogliacei molto semplificati recanti grappoli d’uva,adesso depositato nella sagrestia della stessa chiesa 78. In ba-se allo stile, quest’opera dovrebbe essere collocabile attor-no alla prima metà del XII secolo, ragion per cui verosi-milmente potrebbe rivelarsi l’architrave originario di taleedificio (fig. 29).

Dobbiamo infine prendere in considerazione un impor-tante arredo ecclesiastico originariamente destinato allachiesa oggetto della presente analisi, sinora alquanto neglettodalla critica, ovvero l’altare maggiore. Questo purtroppo,da quando nei primi anni Trenta del Novecento vennesmontato per essere ricollocato nella chiesa di San Barto-lomeo in Pantano ove ancor oggi si trova, non ha mai rice-vuto più considerazione di sorta da parte della critica(fig. 30) 79. Tale altare, scolpito in arenaria grigia, si presentain forma di semplice cassa parallelepipeda (dimensioni: m1, 27 x m 2, 28 x m 1, 16), corredato frontalmente da dueformelle piatte di sagoma quadrata, recanti a sinistra la sem-

plice raffigurazione di un Agnus Dei, ed a destra un rilievoquadrilobato, centralmente separate da una piccola lesenacon crocetta astile in rilievo.

Riporto interamente l’iscrizione che il manufatto recanella sponda destra:

A(nno) D(omini) MCCLXXVIII / m(en)se ap(ri)l(is)t(em)p(o)r(e) Alb(er)ighi Bel / laste et Cacialeo(n)i Cacia / dra-ghi et Baldi Iacopini / op(er)arior(um) isti(us) ecclesie. 80

L’opera risulta assai significativa per vari motivi, a par-tire dal fatto che contribuisce a meglio delineare lo svilup-po tipologico del semplice altare “a cassa” nell’ultimo quar-to del Duecento, periodo questo come è noto di grande fer-mento artistico e di importanti rinnovamenti formali 81. Ar-tisticamente tale manufatto si attesta su una linea evidente-mente piuttosto tradizionale, tipica delle botteghe lapicide,risultando quindi confrontabile con opere come i rilievi nel-la pieve di Cireglio presso Pistoia 82 o sculture di Buono diBuonaccolto quali la decorazione delle mensole absidali del-la chiesetta di Santa Maria Nuova (1266) o di San Salvato-re a Pistoia (1270) 83.

Il motivo precipuo dell’importanza del rinvenimento diquesto altare sta tuttavia nella circostanza che l’opera co-stituisca il segnacolo precisamente datato di un rinnova-mento o riattamento dell’arredo presbiteriale interno allachiesa: e la porzione absidale risulta significativamente in-teressata da decorazioni murali attribuite a Salerno di Cop-po, quali la Flagellazione di Cristo 84. Possiamo a questo pun-to, con ragionevole precisione, collocare cronologicamentetali pitture attorno all’anno 1278, prolungando così di altriquattro anni la presenza di Salerno a Pistoia e documen-tando in maniera migliore la sua evoluzione pittorica sulloscorcio del penultimo decennio del Duecento 85.

COMMENTARI D’ARTE

52

NOTE

SAGGI DI STORIA DELL’ARTE

53

GIGLIOLI, Pistoia nelle sue opere d’arte, con prefazione di A. Chiappelli, Fi-renze, 1904, pp. 4, 5; Alfredo Chiti. Guida storico artistica. IV edizione com-pletamente aggiornata da Fabrizio Targetti, a cura di O. Agostini Brunetti,Pistoia, 1989 [ed. or. Alfredo Chiti, Pistoia, Pistoia, 1910], pp. 133-137;Giuseppe TIGRI, Guida storico-artistica di Pistoia e dintorni. Quarta edi-zione riveduta e corretta ed ampliata da alcuni cultori di storia patria, conuna pianta della città, Pistoia, 1910, pp. 103-106; Giulio VALIANI, Pistoiae la sua provincia, Roma, 1942, p. 62; Silvio DALÌ, Per la storia delle isti-tuzioni monastiche pistoiesi del periodo longobardo, in BSP, 1954, LVI, pp. 3-16, spec. pp. 9, 13; Vasco MELANI, Itinerari pistoiesi, Pistoia, 1970, pp. 131-137; Giovanni BARBI, Pistoia. Breve Guida ai monumenti del centro stori-co, Pistoia, 1988, p. 71; Pistoia e il suo territorio, a cura di F. Falletti e C.D’Afflitto, Calenzano (Fi), 1999, pp. 90-91; Natale RAUTY, Il regno longo-bardo e Pistoia, Pistoia, 2005, spec. p. 275; IDEM, Il culto dei santi a Pisto-ia nel Medioevo, Impruneta (Fi), 2000, pp. 273-274.2 Il documento originale si trova in Archivio di Stato di Firenze (d’ora inpoi ASF), Pistoia, S. Bartolomeo, 767 aprile 9, ma è edito anche in Codicediplomatico longobardo, Istituto Storico Italiano per la Storia d’Italia, a cu-ra di L. Schiaparelli, 2 voll., Roma, 1929, tomo I, documento n. 206, 767aprile 9, pp. 217-222; Regesta chartarum pistoriensium. Alto Medioevo (493-1000), a cura di N. Rauty, Pistoia, 1973, (d’ora in poi RCP), documenton. 11, 767 aprile 9, pp. 12-13. Il documento riferisce: «[…] offerrimus inecclesia oratorio nostro Beati Petris et Sancte Marie, quod nos indigni pec-catoris in nostro privilegio a fundamentis ereximus […]», precisando inol-tre che tale chiesa con annessi beni «[…] subiaceat in monasterio beatissi-mi Sancti Bartolommei se ipse abb(ati) Dominico vel ille qui post ipso in istomonasterio ordinatum fuerit […]». Sulla consuetudine d’origine germani-ca degli oratoria privati in epoca alto medievale si veda Natale RAUTY, Sto-ria di Pistoia…, I, 1998, p. 151. Segnalo inoltre un interessante contribu-to sull’analisi di tali lasciti testamentari pro remedio animae in Federica IA-COMELLI, Dalle donazioni del secolo VIII ai testamenti del secolo XIII, inBSP, XCIX, 1997, pp. 79-95, spec. p. 82. Tra la critica recente che erro-neamente segnala l’anno di fondazione dell’oratorio al 748, riconducen-dolo quindi alla donazione di Ratpert di Guilichisio afferente a quella chesarà in seguito la chiesa di Sant’Anastasio, si ricorda Daniele NEGRI, Chie-se romaniche in Toscana, Pistoia, 1978, p. 194.3 RCP, Alto medioevo…, 1973, documento n. 22, s.d. (ca. 784-802), p. 21;ibidem, documento n. 17, 782 aprile 27, pp. 17-18; Natale RAUTY, Un aspet-to particolare dell’attività del vescovo Ricci: il riordinamento delle parroc-chie della diocesi di Pistoia, Appendice, Schede delle parrocchie, monasterie conventi, in Scipione de’ Ricci e la realtà pistoiese della fine del Settecen-to. Immagini e documenti, Pistoia, 1986, pp. 99-134, spec. scheda n. 1 (SanPier Maggiore), n. 6 (Sant’Anastasio), e n. 19 (San Pietro in Cappella).4 ASF, Pistoia, S. Bartolomeo, 1085 luglio 18, ove è ricordata la localizza-zione della chiesa e la nuova denominazione: «[…] a Piunte prope eccle-sia Sancti Petri qui dicitur Maiore […]»; Storia di Pistoia…, I, 1988, p. 118.Il toponimo ricorrente Piunte, Pionte, Piuncte è attestato sin dal 903 (inRCP, Alto medioevo…, 1973, documento n. 57, 903 agosto), quando ap-pare in un atto notarile «[…] actum Piunte, prope civitatem Pistorium […]».Tale designazione di toponomastica urbana ricorre essenzialmente in duezone della città: una nei pressi dell’attuale piazza San Francesco, prospi-ciente l’omonima chiesa, l’altra nei pressi della chiesa di San Pier Mag-giore; si veda in RCP, Canonica di S. Zenone, secolo XI, a cura di N. Rau-ty, Pistoia, 1985, docc. nn. 106, 167, 174, 201, 104, 142, 104, 36, 45; RCP,Canonica di S. Zenone, secolo XII, a cura di N. Rauty, Pistoia, 1995, docc.n. 434, 379, 354; RCP, Alto medioevo…, 1973, docc. nn. 57, 83.5 Per un approfondimento sul toponimo si veda Natale RAUTY, Storia diPistoia…, I, 1988, p. 118 e la nota 82 p. 118; si rimanda inoltre al contri-buto di Alessandro ANGELINI, Cristina CERRATO, Giuliano FEOLA, Dallachiesa alto-medievale di S. Maria al prato alla fondazione del complesso con-ventuale di S. Francesco. Origini e trasformazioni urbane del prato di Piun-te in S. Francesco. La chiesa e il convento, a cura di L. Gai, Ospedaletto(Pi), 1993, pp. 27-46, specialmente le note 20-31 alle pp. 273-274, e a quel-lo di Augusto CECCHI, Mario INNOCENTI, Vie e piazze di Pistoia. Schede ditoponomastica urbana, edizione riveduta e integrata a cura di A. Cecchi eV. Torelli Vignali, Pistoia, 2001, pp. 144-145, 189-190. È da rilevare tutta-

via che tale toponimo, pur con lieve variazione in Pionta, è riscontrabileanche ad Arezzo sul colle della Pieve Vecchia; in Silvio PIERI, Toponoma-stica della Valle dell’Arno, Roma, 1919, p. 322, “Piunte” è citato nel setti-mo capitolo tra i «nomi spettanti alle condizioni del suolo» come derivanteda “punta/puntone”, assieme alle località di Punta presso Pisa, Piunta pres-so Arezzo, Pistoia, il fosso di Puntone presso Chitignano, Puntone pressoEmpoli, Puntone presso Gambassi, Puntone presso Chianni, Puntone sulSan Baronto, Puntone presso Bientina, Puntoni presso Castelmartini di Lar-ciano, Puntoni presso Fauglia, Puntoni presso Pieve di Calcinaia, Vico Pon-toni, presso Castelfranco di sotto o Santa Maria a Monte, Puntata pressoPappiana. Per Carlo Alberto MASTRELLI (Elementi germanici nella topo-nomastica aretina, in Arezzo e il suo territorio nell’alto medioevo, atti delconvegno (Arezzo 1983), Cortona, 1985, p. 22) tale termine andrebbe in-terpretato alla luce del longobardo biunda, che varrebbe per “terreno re-cintato”, così come anche per Maria Giovanna ARCAMONE, Fra Ràmini eVicofaro: contributo alla storia di Pistoia longobarda, in Pistoia e la Toscananel Medioevo. Studi per Natale Rauty, Pistoia, 1997, pp. 9-28 (ringrazio ladott.ssa Cristina Taddei per questa indicazione). A detta di Mastrelli tut-tavia «può darsi che alla stessa base possa ricondursi anche il Fosso dellaBionda nel Casentino occidentale tra Rassina e Pratomagno, in quanto untoponimo la Bionda ricorre ad Urbania (Pesaro) e un idronimo Rio dellaBionda è presente in Valfabbrica (Perugia)»; si veda anche Alessandra ME-LUCCO VACCARO, Gli scavi di Pionta: la problematica archeologica e storico-topografica, in Arezzo e il suo territorio…, 1985, p. 139. Alla luce tuttaviadella puntuali ricorrenze pistoiesi, attestate nelle due zone della città sud-dette, è possibile a mio avviso ricollegare questo termine alla presenza didue importanti corsi d’acqua: la Brana nella zona Nord, nelle vicinanzedella futura chiesa di San Francesco, e la gora dell’Ombroncello a Sud-Est. Per quanto riguarda la zona di San Pier Maggiore, sappiamo che po-co fuori l’omonima porta, nei presso della vicina località del Memoreto, at-torno all’XI secolo si trovava uno xenodochio dedicato anch’esso al me-desimo santo, edificio questo che si ergeva poco oltre un pons Grattuli (do-cumentato nel febbraio 1103, si veda la prossima nota).6 RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona, secolo XI e XII, a cu-ra di V. Torelli Vignali, Pistoia, 1999, doc. n. 57 (1111 giugno), conces-sione, ove figura il vescovo Ildebrando assieme con l’arciprete Bonuto el’abate del monastero di Fontana Taona Giovanni: nel documento è cita-to l’ospedale del Memoreto iuxta eclesiam S. Petri Maioris. Documenti pre-cedenti che attestino l’esistenza e la titolazione della chiesa se ne trovanoin RCP, Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 315 (1103 febbraio), al-lorché la nobile Imilla dona all’ospizio di San Pietro, sito presso il ponsGrattuli, vari beni immobili mediante un atto che risulta rogato prope ec-clesia S. Petri; RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999,doc. n. 53 (1103 maggio), breve redatto in burgo civitatis Pistorie iuxta ec-clesiam S. Petri Maioris. Ulteriori documenti che menzionino tale chiesane troviamo in RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999,doc. n. 57 (1111 giugno), in una concessione ove figura lo stesso vescovoIldebrando assieme con l’arciprete Bonuto e l’abate del monastero di Fon-tana Taona Giovanni, in cui è ricordato l’ospedale del Memoreto iuxtaeclesiam S. Petri Maioris; RCP, Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 348(1112 aprile) in una compravendita di un appezzamento di terreno postonon longe a Porta S. Petri atque ab ecclesia S. Petri Maioris; RCP, San Sal-vatore a Fontana Taona…, 1999, doc. n. 64 (1115 aprile), una notitia bre-vis in cui viene menzionata la eclesia S. Petri Maioris; RCP, Canonica diS. Zenone…, 1995, doc. n. 381 (1123 ottobre), ove in una notitia breviscompare un bene posto prope aeclesiam S. Petri Maioris; RCP, Canonica diS. Zenone…, 1995, doc. n. 382 (1123 novembre 6), cartula venditionis incui oggetto di compravendita risulta un orto positum in burgo civitatis Pi-storie S. Petri Maioris iuxta predictam aecclesiam.7 Pandolfo ARFERUOLI, Historie delle cose più notabili seguite in Toscanaed altri luoghi ed in particolare a Pistoia, ms. cart., I, 1628, Archivio Ca-pitolare di Pistoia, pp. 126-127, riporta l’anno 1091 senza meglio specifi-care la data, affermando che «[…] certo è che Monsignore Piero Vesco-vo di Pistoia questo anno istituì un monastero di monache, sotto il nomedi San Piero Maggiore, dotandolo di alcuni beni […]»; Michelangelo SAL-VI, Delle historie di Pistoia e fazioni d’Italia, Roma, 1656, p. 52 e ss., pur