Zu Beginn des 16. Jh. hatte man die Annalen des Ta- citus in der Klosterbibliothek von Corvey wiederent- deckt. Seitdem setzte man sich in Deutschland inten- siv mit dem antiken Text auseinander: Erstmals er- fuhr man von der Niederlage des Varus, von Armini- us und seinem Sieg über die römischen Legionen. Der Kampf der Germanen galt die folgenden Jahrhun- derte als Gründungsakt deutscher Nationenbildung. Für die deutsche Nation – noch auf der Suche nach sich selbst – war dieser Kampf Ideal und Lehrstück in einem. Natürlich wollte man auch wissen, wo dieses geschichtsträchtige Ereignis stattgefunden hatte. Die Römer wussten, wo ihre Armee untergegan- gen war, als sie sechs Jahre nach der Schlacht den Ort ihrer Niederlage aufsuchten. Dieses Wissen fand je- doch keinen Eingang in die römischen Schriften. Die antiken Autoren schrieben für das gehobene stadt- römische Publikum, das sicherlich kein Interesse an geografischen Details aus Germanien hatte. Und so- mit ging diese Information inzwischen verloren. Es gibt nur wenige und z.T. sehr schüttere antike Texte, die über die Varusschlacht berichten. Keiner davon führt als Wegweiser zum Ort des Geschehens. Seit Heinrich Schliemann 1873 mithilfe der homerischen Ilias das sagenumwobene antike Troja entdeckt hatte, suchte man auch hierzulande verstärkt den mythi- schen Ursprungsort der deutschen Nation. Die rund 700 Orte, die bislang als der Ort der Varusschlacht ver- mutet wurden, lassen bereits erahnen, wie vage die An- gaben in den Berichten sind und was alles aus ihnen heraus- bzw. in sie hineingelesen werden kann. So übersichtlich die Quellenlage ist, so unübersichtlich sind inzwischen die verschiedenen Interpretationen. Alles schien sich zu ändern, als 1987 die archäo- logischen Forschungen in Kalkriese begannen. Erst- mals liegen die Überreste eines Schlachtfeldes vor, das sich in den Zeithorizont des Varus datieren lässt – und damit haben wir einen konkreten Ort, über den man reden kann. Auch wenn sich inzwischen fach- lich eine Mehrheitsmeinung herausgebildet hat, Kalk- riese als Örtlichkeit der Varusschlacht zu sehen, gibt es nach wie vor Gegenstimmen und eine anhaltende Kontroverse, ob die Funde von Kalkriese diese Deu- tung stützen oder nicht. Es sind vor allem drei Aspekte, die die Debatte befeuern, die wichtige Fragen offen legen und den weiteren Forschungsbedarf aufzeigen – und die im Folgenden hier behandelt werden. Befassen wir uns mit Germanicus und seinen Feldzügen nach Germa- nien, stoßen wir unweigerlich auf die mit der Ausei- nandersetzung verbundenen Punkte: Nur über Ger- manicus kommen wir zum Ort der Varusschlacht. Deshalb ist es sinnvoll, sich auch hier mit der Suche nach der Varusschlacht zu befassen und die vorlie- genden Argumente zu sortieren – und aus diesem Blickwinkel die Operationen des Germanicus zu be- leuchten. Münzdatierung Das Grundproblem bei der Identifikation des Varus- schlachtfeldes liegt in der Disharmonie der uns vor- liegenden Quellen. Zum einen haben wir die antiken Berichte, die uns über das historische Ereignis im Spätsommer 9 n.Chr. informieren, sich jedoch über den genauen Ort ausschweigen. Zum anderen liefern uns die archäologischen Funde einen lokalisierbaren Ort, jedoch keine jahrgenaue Zeitangabe, die uns hilft, den archäologischen Ort mit einem in den Schriftquellen beschriebenen Ereignis zu identifizie- ren. Wie kann man also den archäologischen Fund- platz Kalkriese mit der Varusschlacht verbinden? Dass in Kalkriese eine Schlacht stattgefunden hat, in der römische Truppen eine Niederlage erlitten ha- ben, wird durch die Funde bestätigt. In der fast 30- jährigen römischen Okkupationsgeschichte hat es je- doch mehrere Ereignisse gegeben, die hier in Frage kommen können. Es muss also das Ziel sein, über ge- naue Datierungen den Zeitraum so weit einzuengen, dass man den Fundplatz auf ein bestimmtes Schlacht- ereignis zurückführen kann. Das scheint auf den ersten Blick in Kalkriese sehr gut möglich zu sein. Es wurden im Kalkrieser Raum inzwischen ca. 1800 römische Münzen geborgen, was eine Datierung des Fundplatzes erlauben sollte. Die Prägezeit der Münzen ist meist auf wenige Jahre ein- grenzbar und die vielen verschiedenen Münztypen, die in Rom und den westlichen Provinzen geprägt wurden, lassen ein differenziertes Münzspektrum erwarten. Doch hier zeigt sich schnell, dass offen- sichtlich nur ein kleiner Ausschnitt der römischen Die Örtlichkeit der Varusschlacht Eine anhaltende Kontroverse Stefan Burmeister | 17

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

Zu Beginn des 16. Jh. hatte man die Annalen des Ta-citus in der Klosterbibliothek von Corvey wiederent-deckt. Seitdem setzte man sich in Deutschland inten-siv mit dem antiken Text auseinander: Erstmals er-fuhr man von der Niederlage des Varus, von Armini-us und seinem Sieg über die römischen Legionen. DerKampf der Germanen galt die folgenden Jahrhun-derte als Gründungsakt deutscher Nationenbildung.Für die deutsche Nation – noch auf der Suche nachsich selbst – war dieser Kampf Ideal und Lehrstück ineinem. Natürlich wollte man auch wissen, wo diesesgeschichtsträchtige Ereignis stattgefunden hatte.

Die Römer wussten, wo ihre Armee untergegan-gen war, als sie sechs Jahre nach der Schlacht den Ortihrer Niederlage aufsuchten. Dieses Wissen fand je-doch keinen Eingang in die römischen Schriften. Dieantiken Autoren schrieben für das gehobene stadt -römische Publikum, das sicherlich kein Interesse angeografischen Details aus Germanien hatte. Und so-mit ging diese Information inzwischen verloren. Esgibt nur wenige und z. T. sehr schüttere antike Texte,die über die Varusschlacht berichten. Keiner davonführt als Wegweiser zum Ort des Geschehens. SeitHeinrich Schliemann 1873 mithilfe der homerischenIlias das sagenumwobene antike Troja entdeckt hatte,suchte man auch hierzulande verstärkt den mythi-schen Ursprungsort der deutschen Nation. Die rund700 Orte, die bislang als der Ort der Varusschlacht ver-mutet wurden, lassen bereits erahnen, wie vage die An-gaben in den Berichten sind und was alles aus ihnenheraus- bzw. in sie hineingelesen werden kann. Soübersichtlich die Quellenlage ist, so unübersichtlichsind inzwischen die verschiedenen Interpretationen.

Alles schien sich zu ändern, als 1987 die archäo-logischen Forschungen in Kalkriese begannen. Erst-mals liegen die Überreste eines Schlachtfeldes vor, dassich in den Zeithorizont des Varus datieren lässt –und damit haben wir einen konkreten Ort, über denman reden kann. Auch wenn sich inzwischen fach-lich eine Mehrheitsmeinung herausgebildet hat, Kalk- riese als Örtlichkeit der Varusschlacht zu sehen, gibtes nach wie vor Gegenstimmen und eine anhaltendeKontroverse, ob die Funde von Kalkriese diese Deu-tung stützen oder nicht.

Es sind vor allem drei Aspekte, die die Debatte befeuern, die wichtige Fragen offen legen und den

weiteren Forschungsbedarf aufzeigen – und die imFolgenden hier behandelt werden. Befassen wir unsmit Germanicus und seinen Feldzügen nach Germa-nien, stoßen wir unweigerlich auf die mit der Ausei-nandersetzung verbundenen Punkte: Nur über Ger-manicus kommen wir zum Ort der Varusschlacht.Deshalb ist es sinnvoll, sich auch hier mit der Suchenach der Varusschlacht zu befassen und die vorlie-genden Argumente zu sortieren – und aus diesemBlick winkel die Operationen des Germanicus zu be-leuchten.

Münzdatierung

Das Grundproblem bei der Identifikation des Varus-schlachtfeldes liegt in der Disharmonie der uns vor-liegenden Quellen. Zum einen haben wir die antikenBerichte, die uns über das historische Ereignis imSpätsommer 9 n. Chr. informieren, sich jedoch überden genauen Ort ausschweigen. Zum anderen liefernuns die archäologischen Funde einen lokalisierbarenOrt, jedoch keine jahrgenaue Zeitangabe, die unshilft, den archäologischen Ort mit einem in denSchriftquellen beschriebenen Ereignis zu identifizie-ren. Wie kann man also den archäologischen Fund-platz Kalkriese mit der Varusschlacht verbinden?

Dass in Kalkriese eine Schlacht stattgefunden hat,in der römische Truppen eine Niederlage erlitten ha-ben, wird durch die Funde bestätigt. In der fast 30-jährigen römischen Okkupationsgeschichte hat es je-doch mehrere Ereignisse gegeben, die hier in Fragekommen können. Es muss also das Ziel sein, über ge-naue Datierungen den Zeitraum so weit einzuengen,dass man den Fundplatz auf ein bestimmtes Schlacht-ereignis zurückführen kann.

Das scheint auf den ersten Blick in Kalkriese sehrgut möglich zu sein. Es wurden im Kalkrieser Rauminzwischen ca. 1800 römische Münzen geborgen, waseine Datierung des Fundplatzes erlauben sollte. DiePrägezeit der Münzen ist meist auf wenige Jahre ein-grenzbar und die vielen verschiedenen Münztypen,die in Rom und den westlichen Provinzen geprägtwurden, lassen ein differenziertes Münzspektrum erwarten. Doch hier zeigt sich schnell, dass offen-sichtlich nur ein kleiner Ausschnitt der römischen

Die Örtlichkeit der VarusschlachtEine anhaltende KontroverseStefan Burmeister

| 17

Münzen zu den Legionen an den Rhein gelangte, dasSpektrum folglich sehr eingeschränkt ist. Der jüngs-te Münztyp, der in Kalkriese gefunden wurde, ist einso genannter Gaius-Lucius-Denar (Abb. 1). DieseMünzen wurden in den Jahren 2 bis 1 v. Chr. geprägt.

Jüngere Münzen konnten unter den KalkrieserMünzen bislang nicht identifiziert werden, sodass wirmit den Gaius-Lucius-Denaren zeitlich immer nochzehn Jahre von der Varusschlacht entfernt sind. Hierhelfen uns die so genannten Gegenstempel weiter.Der Kaiser, aber auch die regionalen Kommandeuremachten ihren Legionen zu bestimmten AnlässenGeldgeschenke. Damit die Beschenkten auch immervor Augen hatten, wem sie diese verdankten, wurdendie Münzen – hierbei handelte es sich ausschließlich

um das kupferne Kleingeld – mit einem Zeichen desGeldgebers versehen. Unter den Kalkrieser Münzenfinden sich zahlreichen Asse – das Handgeld der Le-gionäre – mit einem VAR- bzw. einem CVAL-Gegen-stempel (Abb. 2; 3). Diese Markierungen kann manmit den beiden Kommandeuren der RheinlegionenPublius Quintilius Varus sowie mit Caius NumoniusVala in Verbindung bringen. Da beide ihr Komman-do am Rhein in den Jahren 7 bis 9 n. Chr. innehatten,werden diese Gegenstempel auch in dieser Zeit ange-bracht worden sein. Es ist gut vorstellbar, dass sichbeide aus Anlass ihres Dienstantrittes bei den Solda-ten mit einem kleinen Geldgeschenk einführten. Mitdiesem chronologischen Anhaltspunkt befinden wiruns zeitlich also bereits unmittelbar vor der Varus-

| Die Örtlichkeit der Varusschlacht18

1 Gaius-Lucius-Denar; mitder Prägezeit von 2 bis1 v. Chr. ist dieser Münztyp der jüngste in Kalkriese.

2 Römisches As mit Gegen-stempel »VAR« des PubliusQuintilius Varus. Varus kam7 n. Chr. als Statthalter Germa-niens an den Rhein und gingmit seinen Legionen 9 n. Chr.in der Varusschlacht unter.

3 Römisches As mit Gegen-stempel »CVAL« des Caius Numonius Vala. Vala war un-ter Varus Befehlshaber; in der Varusschlacht desertierteer mit der Reiterei, konntesich aber nicht an den Rheinretten.

schlacht; näher ist ihr auf numismatischem Wegenicht zu kommen.

Münzen, die ab dem Jahr 10 n. Chr. ausgegebenwurden, ließen sich bislang in Kalkriese nicht finden.Auch Gegenstempel, die sich eindeutig mit späterenEreignissen identifizieren lassen, liegen hier nicht vor.Bemerkenswert ist ein Gegenstempel, der die In-schrift IMP trägt und einen kleinen Lituus oberhalbder Buchstaben zeigt (Abb. 4). Der Lituus war ein Ze-remonialgerät, das von den Auguren verwendet wur-de: Sowohl Augustus als auch Germanicus waren Au-guren. Daneben war der Lituus jedoch auch dasZeichen imperatorischer Macht; auch diese hattenbeide inne. Ließe sich dieser Gegenstempel mit Ger-manicus verbinden, hätten wir einen sicheren Hin-weis darauf, dass römische Soldaten nach der Varus-schlacht vor Ort waren. Doch eine klare Zuweisungzu einer der beiden genannten Personen ist nicht si-cher, insofern kann dieser Gegenstempel auch nichtals Beleg einer späteren Datierung gewertet werden.

Der numismatische Befund in Kalkriese ist somiteindeutig: Die jüngsten Münzbelege stammen aus derZeit unmittelbar vor der Varusschlacht, jüngere Mün-zen gibt es nicht. So willkommen diese klare Aussage

ist, so wenig hilft sie uns dennoch weiter. Denn auchan anderen Orten, in denen die Römer in den Jahrennach der Varusschlacht waren, gibt es keine Münzenaus dieser Zeit. Germanicus operierte bis 16 n. Chr.immerhin mit acht Legionen in Germanien. Von die-sen Truppen findet sich keine Spur im archäologi-schen Fundgut – wider jede Erwartung gibt es keinenMünzfund, der eine Datierung in diese Jahre erlaubt.Das spricht dafür, dass die nach 10 n. Chr. ausgegebe-nen Münzen erst mit einigen Jahren Verzögerung anden Rhein gekommen sind. Das ist nicht ungewöhn-lich, sondern zeigt den Trend an, der sich bereits Jah-re zuvor abzeichnete. Die Legionäre des Germanicushätten demnach kein anderes Geld bei sich gehabt alsdie des Varus. Das wirft viele neue Fragen auf, machtaber auch deutlich, dass über die Münzen keine zeit-liche Unterscheidung zwischen der Varusschlachtund den Operationen des Germanicus möglich ist.Damit löst sich unser sicher geglaubter Datierungs-ansatz in Luft auf.

Selbstverständlich ist die Diskussion um dieMünzdatierung insgesamt komplexer als hier in ein-fachen Zügen dargestellt – und mit weiteren Impli-kationen. Wie wir gesehen haben, gibt die Prägezeit

Münzdatierung | 19

4 Lugdunum I-As mit Gegen-stempel »IMP mit Lituus«. Au-gustus oder Germanicus: Werist Urheber dieses Stempels?

der Münzen nur einen vagen Hinweis auf die zeitlicheStellung der jeweiligen Fundorte. Um eine chronolo-gische Einordnung der römischen Lager in Germa-nien zu erzielen, legt man nicht die Prägedaten dereinzelnen Münztypen zugrunde, sondern das zah-lenmäßige Verhältnis der verschiedenen Münztypenzueinander. Auf den rechtsrheinischen Fundplätzengibt es von den für Datierungsfragen interessantenBronze-/ Kupfermünzen im Wesentlichen fünf ver-schiedene Münztypen. Diese wurden in den beidenvorchristlichen Jahrzehnten zu unterschiedlicher Zeitausgegeben. Es ist leicht einzusehen, dass währenddie jüngsten Münzen erst so langsam auftauchen, dieälteren Münzen noch weit verbreitet sind, die ältes-ten jedoch langsam aus dem Umlauf kommen. Aufähnliche Weise könnte man heute anhand der Auto-modelle die Momentaufnahme auf einer vielbefahre-nen Straße datieren. Demnach gehört Kalkriese zudem jüngsten Horizont im rechtsrheinischen Münz-spiegel. Das gilt auch für das große Legionslager vonHaltern – beide sind in ihrem Münzspektrum nahe-zu identisch.

Lange ging man davon aus, dass Haltern im Zugeder Varusschlacht verlassen und nicht wieder neu be-

legt wurde. Damit wäre man wieder bei einer Datie-rung dieses jüngsten Münzhorizontes in das Jahr9 n. Chr. Doch es gibt Hinweise, dass sich auch nochnach 9 n. Chr. römische Soldaten in Haltern aufhiel-ten (Abb. 5). Handelt es sich bei Haltern um das vonTacitus erwähnte Aliso – wie vielfach vermutet –,dann wäre dieses Lager in der Germanicus-Zeit be-setzt gewesen. Und auch von einer anderen Warte ausist dies durchaus anzunehmen. Für seine Operatio-nen in Nordwestdeutschland benötigte Germanicusdie Lippe als Aufmarsch- und Nachschublinie. Es istzu vermuten, dass die Römer hierfür wieder auf diebekannten Plätze mit ihrer – trotz aller Zerstörun-gen – ausgebauten Infrastruktur zurückgriffen. Dannwäre aber der jüngste Münzhorizont wieder bis in dieZeit des Germanicus auszudehnen – mit Konsequen-zen für die Datierung des Kalkrieser Fundplatzes.

Damit stünde die Datierung und darauf aufbau-end die Identifizierung von Kalkriese mit der Varus-schlacht infrage. Es bleibt die nüchterne Erkenntnis,dass die Münzen es momentan nicht erlauben, zwi-schen der Varusschlacht und den Operationen desGermanicus zu differenzieren. Eine Sicherheit für dieGermanicus-Datierung gewinnen wir dadurch, wie

| Die Örtlichkeit der Varusschlacht20

5 Bleideckel eines Gefäßes,das an der Ostwand der princi-pia im Hauptlager von Halterngefunden wurde; Inschrift: EXRADICE BRITANICA (aus einerbritannischen Wurzel) – eineAmpferart, die gegen Skorbuthilft. Laut Plinius haben dieRömer diese Pflanze bei denFriesen im Zuge der Germani-cuszüge kennengelernt – einBeleg, dass Haltern in dieseZüge involviert war?

einige Kritiker meinen, jedenfalls auch nicht. Undsollten einmal eindeutig jüngere Münzen in Kalkrie-se entdeckt werden, so könnten diese immer noch beidem Besuch der Germanicus-Truppen am Ort derVarusschlacht verloren worden sein.

Die Örtlichkeit der Varusschlacht

Kalkriese reiht sich ein in die vielen Hundert Vor-schläge zur Örtlichkeit der Varusschlacht, die bis heute vorgebracht wurden. Bereits 1885 erwog derHistoriker Theodor Mommsen diesen Ort für denUntergang des Varusheeres. Ausschlaggebend warendie vielen römischen Münzen aus der Zeit des Au-gustus. Doch der Historiker fand mehr Kritiker alsUnterstützer. Unstrittig ist nur, dass hier ein Kampf-platz vorliegt, an dem römische Truppen schwereVerluste erlitten. Doch welches Ereignis steckt da-hinter?

Der griechische Historiker Cassius Dio, der seine»Römische Geschichte« im 3. Jh. verfasste, berichtetüber den drei- bis viertägigen Zug der Varuslegionenin den Untergang. Seine naturräumlichen Beschrei-

bungen von undurchdringlichen Wäldern, zerklüfte-ten Höhenzügen und aufgelichteten Ebenen erlaubenkeine geografische Verortung des Zugs. Und wiederkommen wir zu Germanicus und seinem Feldzug imSommer 15 n. Chr. Tacitus beschreibt, dass er mit sei-nen Truppen durch das Gebiet der Brukterer zog, biszu deren äußerster Grenze. Da er von Süden kam,muss ihn dieser Zug bis an den Oberlauf von Lippeund Ems geführt haben. Man befand sich »nicht weitentfernt von dem Teutoburger Wald«, in dem, wie eshieß, »die Überreste des Varus und seiner Legionenunbegraben lagen«. Hier finden wir den TeutoburgerWald das erste – und einzige Mal – erwähnt. Der heu-tige gleichnamige Höhenzug erhielt erst im 17. Jh. sei-nen Namen in Anlehnung an diese Textstelle; somithilft uns die Namensnennung auch nicht weiter. Undwas heißt »nicht weit entfernt«? Einige Tacitus-Ana-lysten gehen von wenigen Wegstunden aus. Damit kä-me man jedenfalls nicht bis nach Kalkriese.

Es heißt weiter, dass Germanicus nun beschloss,diesen tragischen Ort aufzusuchen. Er schickte einePionierabteilung voraus, die die Strecke begehbar ma-chen sollte. Germanicus marschierte mit seinen Trup-pen nun die Route des Varus ab und fand nach undnach die Überreste der Marschlager und schließlichden letzten Kampfplatz. Da er sechs Jahre später diemehrtägige Marschstrecke des Varus nachvollzog,kann die Angabe »nicht weit entfernt von« keine rea-listische Entfernungsangabe sein, die unseren Such-radius entsprechend einengen könnte.

Nach dem Besuch des Varusschlachtfeldes und ei-nem Scharmützel mit Arminius’ Kriegern trenntensich die römischen Truppen auf dem Weg in ihreStandlager am Rhein. Die vier Legionen unter Füh-rung des Aulus Caecina nahmen die östliche Routeüber Land und gerieten an den »Langen Brücken« ineinen germanischen Hinterhalt. Wieder war der Geg-ner Arminius, und den Römern drohte ein erneutesDebakel. Die vier Legionen konnten sich dieses Malgerade noch einer Niederlage entziehen. Auch beidieser Schlacht erlitten die Römer hohe Verluste, undes ist nicht sicher anzunehmen, dass sie ihre Totenbergen und bestatten oder mitnehmen konnten. Vondieser Warte aus könnten also die Kalkrieser Befun-de auch mit der Schlacht an den »Langen Brücken«zu identifizieren sein. Mit einigem guten Willen lie-ßen sich die topografischen Beschreibungen sogarmit der Geländesituation in Kalkriese in Verbindungbringen – doch das dürfte auch an vielen anderen Or-ten gelingen.

An dieser Begebenheit zeigen sich ein weiteres Maldie Probleme der antiken Textinterpretation. Tacitusberichtet einleitend, dass Germanicus das Heer fürden Rückmarsch an die Ems zurückführte. Ein Teil

Die Örtlichkeit der Varusschlacht | 21

6 Ist Kalkriese Ort der Varus-schlacht, so ist die Schlacht anden »Langen Brücken« wohljenseits der Ems zu suchen.

Elbe

Weser

Rhein

Ems

Lippe

Eder Fulda

Main

Ruhr

Lahn

Werra

Mainz

Xanten

Nijmegen

Köln

»Varusschlacht«

»Pontes longi«

Germanicus mit Flotte

Reiterei

Caecina

15 n. Chr. : Kalkriese als Ort der Varusschlacht

K.

CheruskerCherusker

GERMANIA

FriesenFriesen

ChattenChatten

Marser

AngrivarierAngrivarier

Brukterer

ChaukenChauken

CheruskerCheruskerChaukenChauken

50 km

riese als Oalk. : Khrr.15 n. C aruss

ElbElbElb

tsschlachVVt der rriese als O

hhCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken

nn

ijmegenijmegen

ei

megemege

EmEms

ms

NN

nntetennXaXa

es longi«ont»P

eireeitR

C

FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF

Brukt

arser

i

ElElbElbEl

Weseseserereser

WWWesW

eLipp

» arruusssscchlalaacchht«tarusschlachVV»

ettolt Fs miucanimGer

anicceaeC

K.

CCChChheheererrusrusususskeskekekeererCheruskerCherusker

arserMM

AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA

ererBrukt

beebbebe

e

KölnKöln

A eheinR

A

uhrR

GGEER AAN AANIINAAMMMGERR

enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R

tämmemanische SerG

etützpunktömische SR

ererheruskheruskCC

eldzügeömische FR

K. ieseralkK

m50 k

ainzainz

a

hh nn

W

u

a

ld

We

MM

aerrraWWer

ahnL

der

LM

ain

uldaFFder

EEdEEd

arser

CCChChhahatttttteeenen

MM

nnttttChCh

der Truppen schiffte sich wieder ein, ein Teil der Rei-terei ritt entlang der Küste an den Rhein, und Caeci-na zog mit seinen vier Legionen zu den »Langen Brü-cken«. Die überwiegende Mehrheit der Historikerliest diese Textpassage so, dass man gemeinsam an dieEms zog und sich erst dann aufteilte. Dann käme Kalk-riese natürlich nicht mehr als Schlachtort für die»Langen Brücken« infrage. Jene Vertreter, die Kalk-riese aber nun genau mit dieser Schlacht in Verbin-dung bringen wollen, lesen den Text anders. Ihnen zu-folge trennten sich die Truppen nicht erst an der Ems,sondern schon früher. Da die Römer im wörtlichenSinne ohne Punkt und Komma schrieben, fehlen diefür uns sinnstrukturierenden Satzzeichen. Je nachdem,wie wir heute die Satzzeichen setzen, verschieben sichdie inhaltlichen Bezüge. Beide Lesarten sind legitimund führen jeweils zu anderen Schlussfolgerungen.

Trennten die Legionen sich erst an der Ems, müss-te die Schlacht an den »Langen Brücken« irgendwoim heutigen Raum zwischen Gronau, Coesfeld undBorken stattgefunden haben (Abb. 6). Das würde aberbedeuten, dass Arminius einen unerwartet großenAktionsradius gehabt hätte. Er hätte seine Verbändeweit von ihrem Stammesgebiet operieren lassen –auch das bedarf einer Erklärung. Trennten sich dieLegionen hingegen schon früher und Kalkriese wäreder Ort der Schlacht an den »Langen Brücken«, dannmüsste das Varusschlachtfeld weiter im Osten – viel-leicht im heutigen Raum zwischen Herford und Det-mold – zu suchen sein (Abb. 7). Egal für welche Vari-ante man sich auch entscheidet, ist man mit weiterenUngereimtheiten und offenen Fragen konfrontiert.

Die Bestattung der Varus-Toten

Bei seinem Besuch des Varusschlachtfeldes ließ Ger-manicus die noch offen herumliegenden Toten be-stat ten. Es wurde ein Grabhügel errichtet, der jedochbald danach wieder von Germanen zerstört wurde.Bislang wurden in Kalkriese acht so genannte Kno-chengruben entdeckt, die sich möglicherweise mitdiesen Bestattungen in Verbindung bringen lassen. Inden Gruben lagen die Knochen ohne Ordnungdurcheinander, ganze Skelette wurden nicht gefun-den. Die anthropologische Untersuchung ergab, dasses sich bei den Toten, deren Knochen z. T. tödlicheVerletzungsspuren aufwiesen, um 20- bis 40-jährigeMänner handelte. Die Knochen selbst, so die Analy-se, lagen 2 bis 10 Jahre an der Oberfläche, bevor sie inden Boden kamen. Das passt natürlich sehr gut aufdie für die Varusschlacht zu erwartende Situation unddie sechs Jahre später erfolgte Bestattung. Sechs Jah-re nach der Schlacht werden kaum noch ganze Kör-

per auf dem Boden gelegen haben. Die Körper warenso weit vergangen, dass die Knochen nicht mehrdurch Weichteile, Sehnen und Muskeln zusammen-gehalten wurden; einzelne Teile werden sicherlichauch bereits von Tieren fortgeschleppt worden sein.Unter diesen Bedingungen mussten die bestattendenSoldaten die Knochen einzeln einsammeln und wer-den sicherlich auch kaum ganze Körper geborgen ha-ben. Alles entspricht dem archäologischen Befund inKalkriese. Gehen diese Gruben auf die Bestattung imJahre 15 n. Chr. zurück, hätten wir hier einen siche-ren Beleg für die Örtlichkeit der Varusschlacht. Dochwieder liegt die Tücke im Detail.

Es wurden bereits Zweifel daran geäußert, dass dieGruben mit der beschriebenen Bestattungsaktion inVerbindung zu bringen sind. Tacitus erwähnt aus-drücklich, dass die Römer einen Grabhügel errichte-ten. Es wird sicherlich eine zentrale Bestattungszere-monie gegeben haben, doch ist es durchaus denkbar,dass in der Fläche – denn wir sprechen hier über einsehr großes Kampfareal – die einzelnen Leichenfun-de lokal »versorgt« wurden. Das muss uns demnachan den Gruben zunächst nicht stören. Doch ein an-derer Umstand wirft Fragen auf: Die Toten wurden

| Die Örtlichkeit der Varusschlacht22

7 Ist Kalkriese der Ort derSchlacht an den »Langen Brücken«, so ist die Fragenach den Örtlichkeiten der Varusschlacht neu zu stellen.

Elbe

Weser

Rhein

Ems

Lippe

Eder Fulda

Main

Ruhr

Lahn

Werra

Mainz

Xanten

Nijmegen

Köln

»Varusschlacht«

»Pontes longi«

Germanicus mit Flotte

Caecina

15 n. Chr. : Kalkriese als Ort der Schlachtan den »Langen Brücken (Pontes longi)«

K.

Reiterei

CheruskerCherusker

GERMANIA

FriesenFriesen

ChattenChatten

Marser

AngrivarierAngrivarier

Brukterer

ChaukenChauken

CheruskerCheruskerChaukenChauken

50 km

enenan den »Langen Brückückriese als Oalk. : Khrr.15 n. C

i)«

ElbElbElb

i)«es longlongtonon (Pn (Pchlac tacht der SSrriese als O

hhCCChChhahaauauukeukekekeenenChaukenChauken

nn

ijmegenijmegen

ei

megemege

EmEms

ms

NN

nntetennXaXa

eireeitR

FFrrieieieieeseeseseseenenrrFFFF

Brukt

ElElbElbEl

Weseseserereser

WWWesW

a

eLipp» aarruusssscchhllaacchht«

es longi«ont»P

thl h

arser

VVV»

ettolt Fs miucanimGer

anicaeCK.

CCChChheheererrusrusususskeskekekeererCheruskerCherusker

arserMM

AAnnngngrriiivivaaararieieieieererrrvvrrggAA

ererBrukt

beebbebe

e

KölnKöln

A eheinR

A

uhrR

GGEER AAN AANIINAAMMMGERR

enenhaukhaukeeCC tämmee Sbündeterom vmit R

tämmemanische SerG

etützpunktömische SR

ererheruskheruskCC

eldzügeömische FR

K. ieseralkK

m50 k

ainzainz

a

hh nn

W

u

a

ld

We

MM

aerrraWWer

ahnL

der

L

Main

uldaFFder

EEdEEd

arser

CCChChhahatttttteeenen

MM

nnttttChCh

nicht verbrannt, wie es die römische Bestattungssitteeigentlich gefordert hätte. Selbst die erschlagenenMeuterer aus dem Jahre 14 n. Chr. wurden regulärverbrannt. Laut Tacitus wollte Germanicus den Ge-fallenen die letzte Ehre erweisen. Dies wäre sicherlicheine Beisetzung nach römischer Sitte gewesen – alsoeine Brandbestattung. Handelt es sich folglich bei denGruben nicht um römische Bestattungen oder ver-fuhr man hier in der Weite der Fläche durchaus prag-matisch und begnügte sich mit dem Nötigsten: dieToten mit Erde zu bedecken? Das war das Mindeste,was man tun musste, damit die gefallenen Soldatenins Reich der Toten treten konnten.

Offene Fragen

Kalkriese hat zurzeit ein Alleinstellungsmerkmal, daes der einzige Ort ist, an dem nennenswerte Fundevorliegen, die mit einem Schlachtfeld der ersten bei-den nachchristlichen Jahrzehnte in Verbindung ge-

bracht werden können. Folglich fehlen uns auch Ver-gleichsbefunde, die mit in die Diskussion eingebrachtwerden könnten. Die kontroverse Debatte macht zu-dem deutlich, dass es anhand der archäologischenQuellen nicht möglich ist, zeitlich trennscharf zwi-schen den Ereignissen 9 n. Chr. und 15 n. Chr. zu un-terscheiden. Aufgrund der Sachlage werden die strit-tigen Punkte folglich nicht zweifelsfrei zu klären sein.Warten wir also auf die ersten inschriftlichen Belege,die uns sicher zu den in der Varusschlacht unterge-gangenen drei Legionen führen? Die zukünftige For-schung wird sich den vielen offenen Fragen weiter an-nehmen müssen. Ein Augenmerk wird auch auf deneigentlichen Funden zu liegen haben. Gerade dieHinweise auf einen reich ausgestatteten Tross weisenverstärkt auf Varus, der sich bekanntermaßen nichtauf einem Kriegszug befand, sondern eher in diplo-matischer und administrativer Mission in Germanienunterwegs war. Egal zu welchem Schluss man kommt,unser Bild von den Operationen des Germanicus istdavon unmittelbar betroffen.

Offene Fragen | 23

Literatur

Joachim Gruber, Tacitus und der Ort der Varusschlacht.Vom Zeugniswert der literarischen Quellen. Gymnasi-um 115, 2008, 453– 467.

Peter Kehne, Lokalisierung der Varusschlacht? Vielesspricht gegen Mommsen – alles gegen Kalkriese. Lippi-sche Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 78,2009, 135– 180.

Achim Rost/ Susanne Wilbers-Rost, Bestattungen auf demSchlachtfeld von Kalkriese. In: Mirjana Sanader et al.(Hrsg.), Proceedings of the XVIIth Roman Military Equip-ment Conference. Weapons and Military Equipment in aFunerary Context (Zagreb 2013), 37–48.

Rainer Wiegels (Hrsg.), Die Fundmünzen von Kalkrieseund die frühkaiserzeitliche Münzprägung. OsnabrückerForschungen zu Altertum und Antike-Rezeption 3 (Möh-nesee 2000).

Reinhard Wolters, Hermeneutik des Hinterhalts: die anti-ken Berichte zur Varuskatastrophe und der Fundplatz vonKalkriese. Klio 85, 2003, 131– 170.

Michael Zelle, Überlegungen zum Grabtumulus für dieGefallenen der Varusschlacht. Lippische Mitteilungen ausGeschichte und Landeskunde 77, 2008, 13–21.

www.aid-magazin.de

I N D E U T S C H L A N DArchäologie

Sonderheft 08/201514,95 €

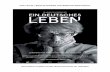

AiDDer römische Feldherr Germanicus zog mit acht Legionen und 1000 Kriegsschiffen in Nord -

westdeutschland ein. Rache nehmen, Feldzeichen zurückgewinnen, Arminius stellen und German ien erobern – so lautete seine Mission. Seine Stellung als Feldherr, Augur, Thronanwärter, Familienmensch und Liebling des Volkes zeichnet das Porträt einer ungewöhnlichen Person und gewährt Einblick in eine römische Kaiserfamilie, die vor nichts zurückschreckte. Doch washat sich vor 2000 Jahren in Germanien abgespielt? Eine Rekonstruktion der Feldzüge offenbartdie Organisation römischer Kriegsführung und beleuchtet die Ursachen für den Misserfolg.

Die HerausgeberDer Archäologe Dr. Stefan Burmeister ist Kurator der Sonderausstellung »Ich Germanicus« imMuseum Kalkriese.Dr. Joseph Rottmann ist Geschäftsführer des Museums und des Archäologischen Parks Kalkriese.

Roms Scheitern in Germanien

ISBN 978-3-8062-3142-7

Stef

an B

urm

eist

er ·

Jose

ph R

ottm

ann

ICH

GER

MA

NIC

US

ICHGERMANICUSFELDHERR PRIESTER SUPERSTAR

4192480

014953

08

Umschlag_Montage_AiD_SH_2_2015_IST_Layout 1 13.05.15 13:07 Seite 1

ICH GERMANICUS FELDHERR PRIESTER SUPERSTAR

S T E FA N B U R M E I S T E R U N D

J O S E P H R O T T M A N N ( H R S G . )

Umschlag Sonderheft der »Archäologie in Deutschland«:

Umschlagabbildung Titelseite: © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen/Ana Cecilia Gonzalez; grafische Bearbeitung Gabriele Dlubatz, VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH

Rückseite: links Metallfragmente von pila, gefunden auf dem »Oberesch« (© VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH/Christian Grovermann); Mitte: Prunkhelm aus Xanten-Wardt (© LVR-LandesMuseum Bonn/Stefanie Taubmann); rechts Kopf des Germanicus aus Béziers (© Musée Saint- Raymond Toulouse/ Jean-François Peiré).

Frontispiz: Kopf des Germanicus aus Béziers (© Musée Saint-Raymond Toulouse/ Jean-François Peiré)

Cover Buchhandelsausgabe: Jutta Schneider, Frankfurt am Main

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertungist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Verviel-fältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in undVerarbeitung durch elektronische Systeme.

Der Konrad Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG

© 2015 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Gestaltung und Produktion: Verlagsbüro Wais & Partner, StuttgartGedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierPrinted in Germany

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

Sonderheft 08/2015Jahrgang 02/2015der Zeitschrift »Archäologie in Deutschland«

Anlässlich der Internationalen Sonderausstellung

»ICH GERMANICUS! Feldherr Priester Superstar« vom 20. Juni bis 1. November 2015 in Museum und Park Kalkriese

6 Grußwort der Schirmherrin Ursula von der Leyen

7 Geleitwort

9 Roms Kampf im NordenDie Eroberung Germaniens

Stefan Burmeister

17 Die Örtlichkeit der VarusschlachtEine anhaltende Kontroverse

Stefan Burmeister

24 Infrastruktur am RheinRömisches Militär und die provinziale Administration

Werner Eck

29 Nachschub und VerpflegungWie römische Heereslogistik funktionierte

Armin Becker

35 Zwischen Wissen und HypothesenbildungDie römischen Militäroperationen in Germanien 10 bis 16 n. Chr.

Stefan Burmeister und Roland Kaestner

43 Germanicus am Ort der VarusschlachtZwischen historischer Quelle und archäo logischem Befund

Achim Rost und Susanne Wilbers-Rost

49 »Krummstäbe«Rätselhafte Fundstücke aus Kalkriese

Rainer Wiegels

53 Stämme, Stammesführer, KriegerGermanen der frühen Römischen Kaiserzeitzwischen Rhein, Weser und Elbe

Hans-Ulrich Voß

60 GermanicusLehrling – Feldherr – Diplomat

Stefan Burmeister und Peter Kehne

74 Tod des GermanicusTrauerhysterie und der Prozess gegen Piso

Werner Eck

79 Patchworkfamilie und aristokratische FamilienpolitikImmer das große Ganze im Blick

Christiane Kunst

88 Bilder des GermanicusDie römische Staatskunst als Instrument kaiserlicher Selbstdarstellung

Dietrich Boschung

98 Germanicus CaesarZur Inszenierung eines Nachkommen im Medium der Münzen zwischen 4 und 19 n. Chr.

Bernhard Weisser

105 PolitikwechselEine neue Doktrin der römischen Germanienpolitik

Stefan Burmeister

109 Impressum zur Sonderausstellung

110 Leihgeber und Sponsoren

111 Autoren

112 Bildnachweis

Inhalt

Umschlag – © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen / Ana Ce-cilia Gonzalez / grafische Bearbeitung Gabriele Dlubatz, VARUS -SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH

Frontispiz – © Musée Saint-Raymond Toulouse, Jean-Fran-çois Peiré; S. 6 Bundesministerium der Verteidigung; S. 8 ©LVR-LandesMuseum Bonn, Stefanie Taubmann.

Roms Kampf im Norden – 1: © bpk/ RMN – Grand Palais, Sté-phane Maréchalle; 2, 5: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; 3: © akg / Bildarchiv Steffens; 4: © The Trustees of the British Museum; 6: © Rö-misch-Germanische Kommission, Heinz-Jürgen Köhler; 7: © Römisch-Germanische Kommission, Jürgen Bahlo.

Die Örtlichkeit der Varusschlacht – 1–3: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann; 4: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Dave Ziegenhagen; 5: © LWL-Archäologie für Westfalen, StefanBrentführer; 6–7: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker LandgGmbH / Dirk Fabian, ingraphis.

Infrastruktur am Rhein – 1: © GDKE – Landesmuseum Mainz,Ursula Rudischer; 2: © Werner Eck, Köln; 3: © Kommission fürAlte Geschichte und Epigraphik des DAI/DFG-Projekt »Cor-pus der römischen Bleibarren«, Norbert Hanel, Köln / JulianHollaender, München; 4–5: © Werner Eck, Köln.

Nachschub und Verpflegung – 1, 7: © VARUSSCHLACHT imOsnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann; 2–3, 5: © LWL-Archäologie für Westfalen, Stefan Brentführer; 4: © VA-RUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; nach: Kurt Brüning (Bearb.), Atlas Niedersachsen(Oldenburg 1934), Blatt 11; 6: © Römisch-Germanisches Zen-tralmuseum Mainz, René Müller / Volker Iserhardt.

Zwischen Wissen und Hypothesenbildung – 1–3: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / Dirk Fabian, ingra-phis.

Germanicus am Ort der Varusschlacht –1: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Klaus Fehrs; 2–3: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH; 4–5: © VARUS-SCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grover-mann.

»Krummstäbe« – 1, 3: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH, Dave Ziegenhagen; 2: © VARUSSCHLACHT imOsnabrücker Land gGmbH, Klaus Fehrs; 4: © VARUSSCHLACHTim Osnabrücker Land gGmbH, Christian Grovermann.

Stämme, Stammesführer, Krieger – 1.1 – nach Bruno Krüger(Leiter Autorenkollektiv), Die Germanen. Ein Handbuch 1(Berlin 1983), Karte 3; 1.2 – Mathias Seidel, Zur Besiedlungs-geschichte Hessens in der spätesten Latène- und frühen Rö-mischen Kaiserzeit. In: Vladimir Salač/Jan Bemmann (Hrsg.),Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Grundprobleme der frühge-schichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum 19 (Bonn2009), Abb. 3; 1.3 – Georg Eggenstein, Das Siedlungswesender jüngeren vorrömischen Eisenzeit und der frühen römi-schen Kaiserzeit im Lippebereich. Bodenaltertümer West -falens 40 (Mainz 2002), Beilage 1; 2: © Dänisches National-museum Kopenhagen, Lennart Larsen; 3: © Badisches Landes-

museum Karlsruhe, Thomas Goldschmidt; 4: © LVR-Archäo-logischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum; 5: © Archäologi-sches Museum Hamburg, Klaus Elle; 6: © ArchäologischesMuseum Hamburg, Torsten Weise.

Germanicus – 1: © Kunsthistorisches Museum Wien; 2: © Mu-seo Arqueológico de Sevilla; 3: © Verwaltung der StaatlichenSchlösser und Gärten Hessen, Schloss Erbach im Odenwald,Michael C. Bender; 4: © LVR-LandesMuseum Bonn, StefanieTaubmann; 5, 10: © The Trustees of the British Museum; 6: © Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußi-scher Kulturbesitz, Dirk Sonnenwald; 7: © Kulturstiftung desHauses Hessen, Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Ful-da; 8: © VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH / DirkFabian, ingraphis; 9: © Münzkabinett der Staatlichen Museenzu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Lutz-Jürgen Lübke; 11:© Royal Ontario Museum, Brian Boyle; 12: © Ägyptisches Mu-seum und Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu Ber-lin – Preußischer Kulturbesitz, Sandra Steiß.

Tod des Germanicus – 1: © Musée Saint-Raymond Toulouse,Jean-François Peiré; 2: © Museum August Kestner Hannover;3: © Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln / Rheini-sches Bildarchiv.

Patchworkfamilie und aristokratische Familienpolitik – 1,4: © Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hes-sen, Schloss Erbach im Odenwald, Michael C. Bender; 2: © VA-RUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH, Norman Schu-mann; 3, 5: © bpk / RMN – Grand Palais, Hervé Lewandowski;6: © bpk / Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Ber-lin – Preußischer Kulturbesitz, Jürgen Liepe; 7: © Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln / Rheinisches Bild -archiv; 8: © Gerhard Schmidt; 9: © Ny Carlsberg GlyptotekKopenhagen, Ana Cecilia Gonzalez; 10: © Staatliche Antiken-sammlungen und Glyptothek München, Renate Kühling.

Bilder des Germanicus – 1: © Römisch-Germanisches Muse-um der Stadt Köln / Rheinisches Bildarchiv, Anja Wegner; 2: © CoDArchLab, Universität zu Köln, Mal1083-02, www.arach-ne.uni-koeln.de, Barbara Malter; 3: © The Trustees of the Bri-tish Museum; 4: © Musée Saint-Raymond Toulouse, Jean-François Peiré; 5–6: © Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhagen,Ana Cecilia Gonzalez; 7: © Landesmuseum WürttembergStuttgart, Hendrik Zwietasch; 8: © Kulturstiftung des HausesHessen, Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda; 9: © bpk / RMN – Grand Palais, Thierry Ollivier; 10: © Verwaltungder Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, Schloss Erbachim Odenwald, Michael C. Bender; 11: © Staatliche Antiken-sammlungen und Glyptothek München, Renate Kühling; 12:© Gerhard Schmidt; 13: © bpk / RMN – Grand Palais, Hervé Le-wandowski; 14: © Landesmuseum Württemberg Stuttgart,Peter Frankenstein / Hendrik Zwietasch.

Germanicus Caesar – 1: © VARUSSCHLACHT im OsnabrückerLand gGmbH / Dirk Fabian, ingraphis; 2–9: © Münzkabinettder Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

Politikwechsel – 1: © bpk / RMN – Grand Palais, Stéphane Maré -challe; 2: © Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen; 3: © Mu-seumslandschaft Hessen Kassel, Antikensammlung, Kassel.

Bildnachweis

|112

Related Documents