9 789793 768106 > ISBN 979-3768-10-X Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan 2006 Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

9 789793 768106 >

ISBN 979-3768-10-X

Buku PanduanPengembangan Usaha Terpadu

Garam dan Artemia

Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non HayatiBadan Riset Kelautan dan PerikananDepartemen Kelautan dan Perikanan

2006

Buku P

anduan P

engem

bangan U

saha Te

rpadu G

ara

m d

an A

rtem

ia

BUKU PANDUANPENGEMBANGAN USAHA TERPADU

GARAM DAN ARTEMIA

Tim PenyusunPusriswilnon BRKPDepartemen Kelautan dan Perikanan

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

i

SAMBUTANKepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan

Produktivitas usaha garam rakyat Indonesia sampai saat ini dirasakan masih rendah, dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan garam domestik. Bahkan banyaknya petambak garam yang beralih fungsi mengakibatkan makin luasnya lahan garam yang menjadi lahan tidur. Hal ini disebabkan harga garam yang terus menurun akibat rendahnya mutu garam rakyat.

Diperlukan usaha untuk meningkatkan produksi garam rakyat, salah satu solusi yang sudah ada adalah teknologi terpadu garam dan Artemia. Teknologi ini sudah cukup lama dikembangkan oleh DKP (BRKP dan Ditjen Perikanan Budidaya) dan BPPT di beberapa daerah dengan hasil yang sangat menggembirakan tetapi belum diterapkan dalam masyarakat secara luas. Keberhasilan yang ada di beberapa daerah seperti Rembang menunjukkan hasil yang memuaskan dari segi kualitas dan kuantitas garam serta produk samping yaitu sista dan biomassa Artemia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Artemia merupakan pakan alami dari segala industri perikanan budidaya baik budidaya laut maupun budidaya air tawar pada fase pemeliharaan larva (benur).

Penyusunan dan penerbitan buku panduan “Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia” oleh Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi garam nasional dan kesejahteraan masyarakat pegaraman melalui diseminasi dan sosialisasi, dengan target pembaca yaitu stakeholders pembuatan garam, terutama petani garam.

Besar harapan kami, “Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia” ini dapat diaplikasikan langsung oleh petani garam dan usaha pegaraman, sehingga dapat meningkatkan produksi garam baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta meningkatkan kesejahteraan pegaram. Peningkatan produksi garam diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kita pada impor garam.

Jakarta, Januari 2007Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan, RI

Prof. Riset. Dr. Indroyono Soesilo, M.Sc.

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

iii

SAMBUTANKepala Pusat Riset Wilayah Laut dan

Sumberdaya Non Hayati

Kebutuhan garam nasional sampai saat ini belum dapat dipenuhi dari produksi domestik. Hal ini disebabkan kualitas garam domestik yang tidak memenuhi SNI dan rendahnya harga jual garam domestik yang mengakibatkan petambak garam beralih fungsi. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Pengembang Garam Rakyat, Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan melaksanakan kegiatan mengenai garam mulai dari tahun 2001 sampai saat ini meliputi seminar, riset lapangan, kajian dan penyusunan buku panduan. Pengembangan teknologi garam dan Artemia merupakan saat yang tepat untuk dapat diaplikasikan dimasyarakat pegaraman. Untuk itu diperlukan diseminasi dan sosialisasi melalui buku panduan ”Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia”

Buku panduan ini berisikan metode-metode pembuatan garam yang aplikatif, dilengkapi dengan informasi penunjang yang berkaitan dengan parameter lingkungan dari garam dan Artemia. Diharapkan buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh para petani garam dan usaha pegaraman untuk meningkatkan produktivitas garam rakyat serta dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan pihak lainnya yang telah membantu terbitnya buku panduan ini.

Jakarta, Januari 2007

Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati

Dr. Sugiarta Wirasantosa

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

v

PENGANTAR TIM PENYUSUN

Luas ladang penggaraman rakyat sebesar 25.542 Ha dari keseluruhan 33.625 Ha ladang penggaraman, produksinya hanya mencapai 40 ton/Ha/tahun (PT Garam Persero, 2000). Bahkan akhir-akhir ini banyaknya lahan garam yang dibiarkan oleh petani garam dikarenakan rendahnya harga jual garam yang mengakibatkan pegaram mencari pekerjaan yang lain. Rendahnya harga jual garam dikarenakan kualitas garam rakyat yang belum memenuhi SNI.

Langkah-langkah usaha untuk meningkatkan produksi garam rakyat perlu diupayakan. Salah satunya adalah melalui penerbitan buku panduan “Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia” oleh Tim Pengembang Garam Rakyat Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah:

1. Sebagai dokumen untuk membuka wawasan dan acuan bagi petani garam dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan garam NaCl yang bermutu tinggi dengan kadar lebih dari 95% dengan cara mengintegrasikan budidaya Artemia bersama dengan tambak garam.

2. Diharapkan terpenuhinya kebutuhan garam dalam negeri (swasembada garam), terutama untuk garam industri yang pemakaiannya cukup banyak (pembuatan Soda Caustic, Chlorine, Soda Ash, dsb).

3. Diharapkan dengan adanya integrasi budidaya Artemia yang dapat meningkatkan pendapatan petani garam baik dari garam itu sendiri serta produk samping berupa sista dan biomass Artemia.

Besar harapan kami, “Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia” ini bermanfaat bagi petani garam untuk diaplikasikan langsung, sehingga dapat meningkatkan produksi garam baik kualitas maupun kuantitasnya dan meningkatkan kesejahteraan petani garam itu sendiri. Peningkatan produksi garam diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kita pada impor garam.

Jakarta, Desember 2006

Tim Penyusun

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

vii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan i

SAMBUTAN Kepala Pusat Riset Wilayah Laut Sumberdaya Nonhayati iii

PENGANTAR TIM PENYUSUN v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

1. MENGENAL GARAM DAN ARTEMIA 1Apa itu Garam 1.Pengertian Tentang Garam 1

.Definisi 1

.Kandungan Garam 2.Jenis garam 3.Kualitas Garam 5.Kawasan Pegaraman 5

.Eksisting Kawasan Pegaraman 5

.Potensi Pengembangan Kawasan 6Apa itu Artemia 8.Biologi Artemia 8

.Jenis Artemia 8

.Siklus Hidup 8.Kegunaan dan Kebutuhan Artemia 10

.Kegunaan dalam Industri Perikanan 10

.Kebutuhan Artemia 11

.Nilai Ekonomi Artemia 12

2. PROSES DASAR PEMBUATAN GARAM 13Teknologi dan Proses Pembuatan Garam Konsumsi 13

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

viii

2.1.1.Konstruksi Tambak Garam 132.1.2.Tahapan Pembuatan Garam 16

2.1.2.1.Penampungan Air Laut 182.1.2.2.Peminihan 19

2.1.2.3.Kristalisasi 192.1.2.4.Perawatan dan Pemantauan 202.1.2.5.Panen 20

Model Pembuatan Garam Bermutu 212.2.1.Pengendapan Model Karbonat 222.2.2.Pengendapan Model Oksalat 22Iodisasi 22

3. TEKNOLOGI TERPADU GARAM DAN ARTEMIA 25Teknologi Budidaya Artemia di Lahan Pegaraman 25

Persyaratan dan Pemilihan Lokasi 25Sumber Artemia 26Tahapan Budidaya 26

Persiapan Tambak Garam untuk Artemia 26Inokulasi Artemia 27

Manajemen Budidaya dan Produksi Artemia 29Manajemen Budidaya Artemia 29Produksi dan Pemanenan Sista Artemia 31Produksi dan Pemanenan Biomassa Artemia 32

4. ANALISA USAHA DAN PEMASARAN 34Analisa Usaha Garam dan Artemia 34Pemasaran Garam dan Artemia 354.2.1.Perdagangan Garam 354.2.2.Pasar Produk Artemia 36

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Air Laut pada salinitas 35 ppt

Tabel 2 Tingkat Kepekatan dan Senyawa yang Terendapkan dari Air Laut

Tabel 3 Kualitas Garam Berdasarkan Kandungan NaCl

Tabel 4 Tahap-Tahap Pengendapan Senyawa dalam Air Laut

Tabel 5 Data Areal dan Produksi Garam

Tabel 6 Analisa Usaha Terpadu Garam dan Artemia

Tabel 7 Analisa Total Potensi Nilai Produk Tambak Garam Terintegrasi

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Molekul NaCl (Garam)

Gambar 2 Kristal Garam

Gambar 3 Timbunan Garam Hasil Panen

Gambar 4 Lahan Kawasan Pegaraman di Indonesia

Gambar 5 Potensi Kawasan Pegaraman Baru di Indonesia

Gambar 6 Artemia salina

Gambar 7 Sista Artemia

Gambar 8 Siklus Artemia

Gambar 9 Perkawinan Artemia Dewasa

Gambar 10 Teknologi Pemeliharaan Larva

Gambar 11 Metode Pembuatan Garam Dengan Teknologi

Penguapan/Evaporasi

Gambar 12 Pembersihan Meja Garam

Gambar 13 Pengerasan dan Perataan Tanah

Gambar 14 Bagan Proses Pembuatan Garam Evaporasi Kadar NaCl

Tinggi

Gambar 15 Bagan Proses Pembuatan Garam Evaporasi

Gambar 16 Proses Pembuatan Garam di Lapangan

Gambar 17 Refraktometer Alat Pengukur Salinitas

Gambar 18 Pemantauan Masuknya Debit Air Laut ke dalam Tambak

Garam

Gambar 19 Pengaisan Garam

Gambar 20 Penirisan Garam

Gambar 21 Skema Rangkaian Mesin Iodisasi Garam

Gambar 22 Teknik Biofiltrasi

Gambar 23 Sumber Kista

Gambar 24 Bak Penetasan Artemia

Gambar 25 Skema Proses Produksi Budidaya Artemia

Gambar 26 Teknologi dan Proses Produksi Artemia

Gambar 27 Panen Sista Artemia

Gambar 28 Hasil Panen Sista Artemia

Gambar 29 Jalur Distribusi Garam di Indonesia

Gambar 30 Jumlah Backyard Hatchery dan Produksi Benih Ikan Laut

di Indonesia

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

1

BAB 1MENGENAL GARAM DAN ARTEMIA

.Apa Itu Garam. Pengertian Tentang GaramGaram adalah salah satu komoditas strategis, selain sebagai kebutuhan konsumsi juga merupakan bahan baku industri kimia seperti soda api, soda abu sodium sulfat dan lain-lain. Tanpa garam, manusia tidak mungkin hidup, karena garam bertindak sebagai pengatur aliran makanan dalam tubuh, kontraksi hati dan jaringan-jaringan dalam tubuh. Dalam tubuh orang dewasa, mengandung sekitar 250 gram garam.

. Definisi Garam atau lebih dikenal dengan nama garam meja, termasuk dalam kelas mineral halida atau dikenal dengan nama halite, dengan komposisi kimia sebagai Natrium Klorida (NaCl) terdiri atas 39,3% Natrium (Na) dan 60,7% Klorin (Cl). Garam ini, umumnya berada bersama gypsum dan boraks, sehingga akan terendapkan setelah gypsum terendapkan pada proses penguapan air laut. Nama halite berasal dari Greek “hals meaning salt” (Kerry Magruder, Guidelines for Rock Collection).

Beberapa sifat garam atau Natrium Klorida yaitu bisa berbentuk kristal atau bubuk putih dengan sistem isomerik berbentuk kubus, bobot molekul 58,45 g/mol, larut dalam air (35,6 g/100 g pada 0°C dan 39,2 g/100 g pada 100°C). Dapat larut dalam alkohol, tetapi tidak larut dalam asam Klorida pekat, mencair pada suhu 801°C, dan menguap pada suhu diatas titik didihnya (1413°C). Hardness 2,5 skala MHO, bobot jenis 2,165 g/cm3, tidak berbau, tidak mudah terbakar dan toksisitas rendah, serta mempunyai sifat higroskopik sehingga mampu menyerap air dari atmosfir pada kelembaban 75% (Chemical Index, 1993). Garam alami selalu mengandung senyawa Magnesium Klorida,

Gambar 1: Molekul NaCl (Garam)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

2

Magnesium Sulfat, Magnesium Bromida, dan senyawa runut lainnya, sehingga warna garam selain merupakan kristal transparan juga bisa berwarna kuning, merah, biru atau ungu.Garam banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam industri dan diestimasikan sekitar 14.000 produk menggunakan garam sebagai bahan tambahan (The Salt Manufacturer’s Association, United Kingdom).

. Kandungan Garam

Sebelum mengkaji cara meningkatkan mutu garam rakyat perlu dilihat dulu komposisi air laut pada salinitas 35 ppt (3,5°Be) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Air Laut pada Salinitas 35 ppt

No. Ion gram per kg air lautCl-

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

SO42-

Br-

F-

BSr2+

IO3-, I-

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

19,35410,770,3991,2900,41212,7120,06730,00130,00450,00796,0x10-5

Sumber: Riley and Skirrow , 1975

Gambar 2.Kristal Garam Gambar 3. Timbunan Garam Hasil Panen

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

3

Air laut dengan kadar rata-rata seperti diatas mempunyai sifat-sifat/kelakuan kristalisasi berdasarkan perbedaan kepekatan, seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepekatan dan Senyawa yang Terendapkan dari Air Laut

Apabila pada proses pembuatan garam yang dilakukan hanya berdasarkan cara yang umum dilakukan pada proses penggaraman rakyat yaitu cara evaporasi total, produk garam yang dihasilkan kadar NaCl-nya kurang dari 80%.

Jika dikaitkan dengan kadar NaCl sebagai komponen utama garam yang diinginkan maka jika tidak dilakukan pengolahan, NaCl yang dihasilkan dari air laut standar adalah sebesar 27,393 g/kg air laut yang salinitasnya 35 ppt, atau dengan kata lain NaCl yang dihasilkan kadarnya hanya 78,266 % (tanpa memperhitungkan kadar airnya), berarti tidak memenuhi kategori yang diinginkan yaitu kualitas I dan II..Jenis Garam

Berdasarkan pemanfaatannya garam dikelompokkan atas dua kelompok yaitu garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi berdasarkan SNI kandungan NaCl-nya minimal 94,7%, Sulfat, Magnesium dan Kalsium maksimum 2%, dan kotoran lainnya (lumpur dan pasir) maksimum 1% atas dasar persen berat kering (dry basis), serta kadar air maksimal 7%.

Sumber garam antara lain dari air laut, air danau asin, deposit dalam tanah/tambang dan dari sumber air garam.

Kualitas garam dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan NaCl dan kandungan airnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dibedakan 3 (tiga) kualitas garam, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tingkat kepekatan (ºBe)

Giliran Mengkristal/Mengendap

3,00–16,0017,00–27,0026,25–35,0027,00–35,0028,50–35,00

Lumpur/Pasir/Fe2O3/CaCO3Gips (Kalsium Sulfat)Natrium KloridaGaram MagnesiumNatrium Bromida

Sumber: Riley and Skirrow (1975) dan PT Garam (2000)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

4

Tabel 3. Kualitas Garam Berdasarkan Kandungan NaCl

Untuk menghasilkan garam dengan mutu baik, maka senyawa-senyawa Kalsium dan Magnesium serta Sulfat harus terlebih dahulu diendapkan. Pada garam rakyat yang memanfaatkan model penguapan total, kadar garam tertinggi yang dapat dihasilkan relatif jarang mencapai 90%, sehingga dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus agar dihasilkan garam dengan kualitas tinggi.

Dengan mengurangi secara keseluruhan kandungan Kalsium, Magnesium dan Sulfat, kandungan NaCl pada garam dapat ditingkatkan menjadi 98,49% (kadar air tidak diperhitungkan), dan bila 75% dari kadar Kalsium, Magnesium dan Sulfat dikurangi maka kandungan NaCl pada garam yang dihasilkan sebesar 95,06%. Tahapan-tahapan pengendapan senyawa dalam air laut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tahap-tahap Pengendapan Senyawa dalam Air Laut

Hal ini sangat diperlukan karena bila mampu menghasilkan garam yang bermutu tinggi dengan kadar NaCl lebih dari 95%, Indonesia dapat mengantisipasi untuk tidak perlu lagi mengimpor garam berkualitas atau malah sebaliknya Indonesia dapat merencanakan usaha nasional sebagai swasembada garam bahkan sebagai pengekspor garam bermutu terkemuka di dunia.

Senyawa yang Terendapkan Tingkat Kepekatan (Be) % NaCl Terendapkan

7,17,1–16,7516,75–30,2026,25–28,5 28,5–35,0mulai 26,25mulai 28,5

Lumpur/Pasir/Fe2O3CaCO3Gips (Kalsium Sulfat)Natrium Klorida (NaCl)

Garam MagnesiumNatrium Bromida (NaBr)

–––

7228––

Sumber: Riley and Skirrow (1975) dan PT Garam (2000)

No. Substance KsNaCl>98%94.4%<NaCl<98%NaCl<94%

Kualitas IKualitas IIKualitas III

Kandungan Air Maksimum 4%Kandungan Air Maksimum 5%Kandungan Air >5%

Sumber: PT Garam (2000)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

5

Garam dengan kadar NaCl > 95%, masyarakat bisa membuatnya asal menggunakan cara-cara yang diterapkan untuk mengurangi kandungan Kalsium, Magnesium dan Sulfatnya. Sebagai manfaat langsung pada penghidupan masyarakat adalah dengan program peningkatan mutu garam akan dapat meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan Pemerintah Daerah..Kualitas Garam KonsumsiKualitas garam konsumsi seperti yang telah disebutkan diatas yaitu menurut SNI adalah minimal mengandung NaCl sebesar 94,7 % yang masuk kedalam kisaran kualitas baik atau K II. Garam konsumsi selain mempunyai nilai sesuai dengan SNI juga harus mengandung iodium sebesar 30 – 80 ppm, oleh karena itu dalam proses pembuatannya harus ada iodisasi yaitu penambahan iodium dapat dilihat dalam sub bab 2.4. .Kawasan Pegaraman.Eksisting Kawasan Pegaraman

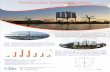

Indonesia walaupun merupakan negara kepulauan, tetapi hingga saat ini pembuatan garam terutama masih terkonsentrasi di Jawa dan Madura. Potensi luas lahan pegaraman di Indonesia mencapai ± 33.625 ha tetapi baru sekitar 17.623 ha (52,4%) yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi garam. Lahan garam tersebut tersebar di 7 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, NTB, NTT. dan Sulteng sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4 Tabel 5 ber ikut:

Jabar130 jt ton

Jateng220 jt ton Jatim

615 jt ton NTB61.5 jt ton NTT

30 jt ton

Sulsel70 jt ton

Sulteng18 jt ton

Gambar 4 Lahan Kawasan Pegaraman di Indonesia (Sumber: Dirjen Bina Pasar & Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, 2006)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

6

Tabel 5. Data Areal dan Produksi Garam

. Potensi Pengembangan Kawasan

Potensi pengembangan kawasan industri garam di Indonesia untuk intensifikasi tetap terpusat di Jawa dan Madura dimana pasar dari garam dan Artemia itu sendiri sudah terbentuk, sedangkan ekstensifikasi adalah ke wilayah timur Indonesia yang memiliki iklim dan cuaca yang sesuai dalam proses pegaraman.

Daerah potensial untuk pengembangan lahan pegaraman baru diperkirakan ada sekitar 13.000 ha yang tersebar di berbagai daerah terutama 1) Jawa Timur yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan, 2) Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Kab. Lombok Timur dan Kab. Sumbawa, 3) Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Kab. Kupang, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat dan Kab. Manggarai serta 4) Sulawesi Selatan (Sulsel) yaitu Kab. Jeneponto, Kab. Pangkep dan Kab. Takalar. Jika ditinjau dari kondisi iklimnya, NTT merupakan salah satu daerah paling potensial namun demikian daerah ini masih minim dalam infrastruktur.

No. Propinsi Dati IILuas Lahan (Ha) Produksi 2002

KeteranganNominatif Produktif Ton/Ha Ton Prosen

ACEH

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

SULSEL

SULTENG

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4

3

5

10

3

3

12

7

4

51

2.787

3.249

13.047

1.574

9.704

1.264

2.000

33.625

1.746

3.248

9.713

1.052

304

1.260

300

17.623

74

68

59

58

33

56

60

62

10.000

130.000

220.000

570.000

2.200

61.000

10.000

70.000

18.000

1.091.200

0,9%

11,9%

20,2%

52,2%

0,2%

5,6%

0,9%

6,4%

1,6%

100,0%

Dimasak

Dimasak

) Sebagian

) di masak

Sumber: Deperindag 2003

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

7

Kondisi Iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebagai berikut:n Suhu udara rata-rata ± 27°C, tertinggi 36°C dan terendah

16°Cn Kelembaban tahunan rata-rata 72%, maksimum 74% dan

terendah 70%n Kecepatan angin rata-rata: 4,9 m/detik, maksimum 28,1

m/detik serta angin bertiup south east (tenggara) – north west (barat laut)

n Penguapan tahunan rata-rata: 2.073,6 mm dan penguapan dimusim kemarau (April-Oktober) 1.313 mm (dibandingkan dengan Madura ± 650 mm & Australia ± 1800 mm)

n Masa musim kemarau yang panjang: 6-8 bulan (di Madura 4 – 6 bulan dan di Australia 10 bulan)

n Curah Hujan rata-rata: ± 1.030 mm (dibanding dengan Madura ± 1.260 mm dan Australia ± 200 mm)

Gambar 5. Potensi Kawasan Pegaraman Baru di Indonesia (Sumber: BPPT 2006 dan Dirjen Bina Pasar & Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, 2006)

JatimNTB

NTT

Sulsel

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

8

.Apa Itu Artemia.Biologi Artemia

.Jenis Artemia

Artemia merupakan pakan alami penting untuk ikan dan udang, termasuk ikan hias. Artemia merupakan kelompok udang-udangan (Crustaceae) dari phylum Arthopoda, terdapat sekitar 50 strain (jenis). Mereka berkerabat dekat dengan zooplankton lain seperti Copepode dan Daphnia (kutu air). Artemia hidup di danau-danau garam (berair asin) yang ada di seluruh dunia (Asia, China, Irak, Iran, Israel, Jepang, turki, Amerika: Great Salt Lake, Kanada, Australia).

Sista tertua Artemia pernah ditemukan oleh suatu perusahan pemboran yang bekerja disekitar Danau "Salt Great". Sista tersebut diduga berusia sekitar lebih dari 10.000 tahun (berdasarkan metoda "carbon dating"). Setelah diuji, ternyata sista-sista tersebut masih bisa menetas walaupun usianya telah lebih dari 10.000 tahun.

Artemia dapat hidup dari kisaran 60 – 300 ppt (6°Be - 30°Be). Ukuran dewasa Artemia berkisar dari 10 – 20 mm, merupakan pemakan segalanya yang berukuran partikel dengan cara menyaringnya (filter feeder). Cara berkembang biak (reproduksi) dengan ovipar (bertelur) atau ovovivipar, yaitu pada ovipar telur menjadi sista ( telur Artemia terbungkus korion yang bersifat dorman, berdiameter 200 – 270 µm yang dapat hidup lama, sista menetas jika ada hidrasi dengan salinitas 30 - 35 ppt atau 3 -3,5°Be) dan ovovivipar telur segera menetas menjadi naupli.

.Morfologi dan Siklus Hidup

Siklus hidup Artemia bisa dimulai dari saat menetasnya telur. Setelah 15 - 20 jam pada suhu 25°C telur akan menetas manjadi embrio. Dalam waktu beberapa jam embrio ini masih akan tetap menempel pada kulit telur. Pada fase ini embrio akan menyelesaikan perkembangannya kemudian berubah menjadi naupli yang sudah bisa berenang bebas. Pada awalnya naupli akan berwarna oranye kecoklatan ak ibat masih mengandung kuning telur. Artemia yang baru menetas tidak

Gambar 8 : Perkawinan Artemia Dewasa

Gambar 6. Artemia salina

(sumber: http://www.google.com)

Gambar 7. Sista Artemia

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

9

akan makan, karena mulut dan anusnya belum terbentuk dengan sempurna. Setelah 12 jam menetas mereka akan ganti kulit dan memasuki tahap larva kedua. Dalam fase ini mereka akan mulai makan, dengan pakan berupa mikro alga, bakteri, dan detritus organik lainnya. Pada dasarnya mereka tidak akan peduli (tidak pemilih) jenis pakan yang dikonsumsinya selama bahan tersebut tersedia di air dengan ukuran yang sesuai. Naupli akan berganti kulit sebanyak 15 kali sebelum menjadi dewasa dalam waktu 8 hari. Artemia dewasa rata-rata berukuran sekitar 8 mm, meskipun demikian pada kondisi yang tepat mereka dapat mencapai ukuran sampai dengan 20 mm. Pada kondisi demikian biomasnya akan mencapai 500 kali dibandingkan biomas pada fase naupli.

Dalam tingkat salinitas rendah dan dengan pakan yang optimal, betina Artemia bisa menghasilkan naupli sebanyak 75 ekor perhari. Selama masa hidupnya (sekitar 50 hari) mereka bisa memproduksi naupli rata-rata sebanyak 10 -11 kali. Dalam kondisi super ideal, Artemia dewasa bisa hidup selama 3 bulan dan memproduksi naupli atau sista sebanyak 300 ekor (butir) per 4 hari. Sista akan terbentuk apabila lingkungannya berubah menjadi sangat salin dan bahan pakan sangat kurang dengan fluktuasi oksigen sangat tinggi antara siang dan malam hari. Sista yang terbentuk ini dalam proses pengeringan (dehydration) yang tadinya berbentuk bulat akan berubah menjadi bentuk bola pingpong penyok.

Artemia dewasa toleran terhadap kisaran suhu -18°C hingga 40 °C. Sedangkan temperatur optimal untuk penetasan sista dan pertumbuhan adalah 25 °C - 30 °C. Meskipun demikian hal ini akan ditentukan oleh strain masing-masing. Artemia menghendaki kadar salinitas antara 30 - 35 ppt, dan mereka dapat hidup di dalam air tawar salama 5 jam sebelum akhirnya mati.

Variable lain yang penting adalah pH, cahaya dan oksigen. Kisaran pH 8-9 merupakan kisaran yang paling baik untuk pertumbuhan Artemia, sedangkan pH di bawah 5 atau lebih tinggi dari 10 dapat membunuh Artemia. Cahaya minimal diperlukan dalam proses penetasan dan akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan mereka. Lampu standar

Gambar 9 : Siklus ArtemiaSumber: www.google.com

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

10

oksigen harus dijaga dengan baik untuk pertumbuhan Artemia. Dengan suplai oksigen yang baik, Artemia akan berwarna kuning atau merah jambu. Warna ini bisa berubah menjadi kehijauan apabila mereka banyak mengkonsumsi mikro algae. Pada kondisi yang ideal seperti ini, Artemia akan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat.

Apabila kadar oksigen dalam air rendah, dan air banyak mengandung bahan organik, atau apabila salintas meningkat, Artemia akan memakan bakteria, detritus, dan sel-sel kamir (yeast). Pada kondisi demikian mereka akan memproduksi hemoglobin sehingga tampakÊ berwarna merah atau oranye. Apabila keadaan ini terus berlanjut mereka akan mulai memproduksi sista..Kegunaan Dan Kebutuhan Artemia

Artemia memiliki kegunaan/manfaat yang sangat besar dalam budidaya perikanan baik perikanan darat maupun laut. Naupli Artemia sebagai pakan dari berbagai jenis ikan dan krustase (udang), dalam bentuk sista setiap saat siap pakai sebagai pakan larva ikan/krustase serta memiliki nilai protein yang sangat tinggi > 40 %..Kegunaan Dalam Industri Perikanan

Artemia sangat dibutuhkan dalam usaha budidaya perikanan baik budidaya laut maupun budidaya tawar terutama dalam pembenihan ikan dan udang karena size Artemia cocok dengan size bukaan mulut larva ikan atau udang. Artemia memiliki nutrisi alami yang baik dan dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan berkesinambungan melalui telur dorman/sista yang dapat diawetkan. Alasan lain penggunaan Naupli bagi pembenihan Ikan dan Udang antara lain: Nilai gizi yang cukup tinggi, terutama golongan marine spesies; ukuran relatif kecil; pergerakan Nauplii cukup lambat sehingga mudah ditangkap; dapat diperhitungkan jumlah kebutuhan naupli; mudah dikultur; menetas dalam waktu yang hampir bersamaan; dan dapat dipergunakan sebagai media boosting nutrien maupun antibiotik atau bioencapsulations (Bruggeman, E., Sorgeloos, P., and Vanhaecke, P. 1980).

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

11

Pembenihan ikan dan udang selama ini tidak pernah terlepas dari kebutuhan makanan alami, baik phytoplankton maupun zooplankton. Perkembangan larva saat endogenous relatif tidak membutuhkan makanan dikarenakan cadangan makanan masih tersedia dengan cukup dalam tubuh larva, namun pada saat stadium exogenous, makanan dari luar sangat dibutuhkan dimana pada stadium ini merupakan titik kritis bagi kehidupan larva (Bruggeman, E., Sorgeloos, P., and Vanhaecke, P. 1980. Nauplii Artemia mulai dibutuhkan umumnya pada stadium lanjutan, seperti saat mencapai Post Larva (PL) untuk udang, dan begitu juga untuk ikan-ikan lain, teknologi pemeliharaan larva Gambar 10.

.Kebutuhan Artemia

Menurut Prihadi, dkk (2005) pemerintah mengembangkan tambak udang seluas 380.355 ha, baik melalui teknologi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kebutuhan benur untuk memenuhi luasan tambak tersebut diperkirakan sebesar 55.240 milyar ekor, sehingga untuk menunjang pakan alami benur yang ditebar dibutuhkan sista Artemia sebanyak 398 ton. Sampai saat ini kebutuhan Artemia dipenuhi dengan impor padahal kita memiliki teknologi dalam budidaya Artemia di lahan garam yang sudah dikembangkan sejak tahun 1980 an.

Pemecahan masalah tersebut dapat diatasi dengan 1) mengembangkan usaha budidaya Artemia baik secara ekstensif maupun intensif di tambak-tambak garam maupun intensif di

Gambar 10. Teknologi Pemeliharaan Larva

TEKNOLOGI PEMELIHARAAN LARVA

Phytoplankton :Chlorella

Chaetoceros

Zooplankton :Rotifer

Artemia

Parameter Lingkungan

Pengkayaannutrisi

Manajemen Pemeliharaan Larva

FASE KRITIS

Larva Ikan

Gambar 10. T eknologi Pemeliharaan Larva

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

12

dalam bak, 2) memperbaiki teknik penanganan telur dan penetasannya dan 3) menyebarkan bibit Artemia di perairan yang memenuhi syarat tetapi belum ada Artemia-nya.

Pengembangan budidaya Artemia di Indonesia agaknya cukup strategis karena kebutuhan sista setiap tahunnya cukup tinggi baik untuk kegiatan pembenihan ikan/udang air laut dan air tawar. Budidaya Artemia memang sangat memungkinkan dilakukan pada salinitas tinggi, karena pada salinitas rendah masih terlalu banyak predator, sehingga tidak mungkin dibudidayakan. Sedikitnya Artemia dapat dikembangkan pada salinitas minimal 70 ppt.

Saat ini pengembangan budidaya Artemia merupakan momentum yang sangat tepat, dimana industri garam kurang menggairahkan karena harga jual yang rendah selain tataniaga yang belum memihak kepada petambak garam. Pada saat musim garam (tahun 2003) harga garam mencapai Rp. 50,- per kg, sementara produksi per 1,0 Ha unit garam maksimal menghasilkan 100 ton/tahun, sehingga harga produksi hanya mencapai 5 juta rupiah. Karena tidak ada pilihan lain bagi petambak, maka produksi garam masih terus dilakukan walaupun memperoleh penghasilan yang sangat minim.

Harapan ke depan, dengan adanya kegiatan pengembangan budidaya Artemia-garam ini , ketersediaan sista maupun biomassa Artemia di dalam negeri dapat ditingkatkan, sehingga impor Artemia yang selama ini dilakukan dapat dikurangi dan harga Artemia di dalam negeri dapat ditekan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat pembudidaya.

.Nilai Ekonomi Artemia

Mengingat kegunaan Artemia dalam industri hatchery perikanan sangat tinggi maka kebutuhan Artemia dalam pasar perikanan pun sangat bagus. Dengan sendirinya nilai ekonomi Artemiasangat bagus dimana semua yang dihasilkan dalam budidayaArtemia baik itu sista dan biomassa-nya termanfaatkan danmemiliki nilai ekonomi dalam industri perikanan dengan hargajual yang memuaskan.

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

13

BAB 2PROSES DASAR PEMBUATAN GARAM

. Teknologi Dan Proses Pembuatan Garam KonsumsiBahan baku pada pembuatan garam terutama adalah air laut, diperlukan teknik-teknik khusus agar mineral-mineral yang kurang dikehendaki dapat dipisahkan. Mineral yang cukup banyak di dalam garam yang berasal dari air laut adalah Natrium, Magnesium, Kalsium, Klorida dan Sulfat. Apabila Kalsium dan Magnesium dapat dipisahkan, maka Sulfat-nya juga akan terikut sehingga diharapkan garam yang dihasilkan mengandung kadar NaCl > 95%.

Untuk proses pembuatan garam dibutuhkan lahan yang dekat dengan laut, mempunyai porositas tanah rendah atau tanahnya tidak berpasir. Sumber air laut yang digunakan harus bersih/tidak terkontaminasi dengan air limbah kota. Selain itu topografi dan sifat fisik tanah serta iklim sangat berpengaruh pada proses pembuatan garam evaporasi.

Lahan untuk garam dibuat berpetak-petak untuk memisahkan bahan garam yang kualitasnya rendah dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, dibutuhkan bahan kimia pembantu atau dengan treatment biologi (budidaya Artemia) agar material yang kurang diinginkan dapat dipisahkan. Namun yang paling baik adalah dengan menggunakan Peminian dan penggabungan dengan budidaya Artemia agar garam-garam Kalsium dan Magnesium dapat terendapkan sehingga menghasilkan garam yang mengandung kadar NaCl >95% serta ada hasil sampingan berupa sista dan biomassa Artemia.Teknologi pembuatan garam yang umum dilakukan adalah dengan metode penguapan air laut/evaporasi dengan tenaga surya (Gambar 11). Cara lain adalah dengan metode penguapan air laut/brine/air garam dengan bahan bakar, elektrodialisis (ion exchange membrane) dan dengan metode penambangan garam dari batuan garam (rock salt). .Konstruksi Tambak Garam

Ada dua macam konstruksi penggaraman yang dipakai di Indonesia:n Konstruksi tangga (getrapte)

Yaitu konstruksi yang terancang khusus dan teratur dimana suatu petak penggaraman merupakan suatu unit penggaraman yang komplit, terdiri dari peminihan-peminihan dan meja-meja garam

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

14

dengan konstruksi tangga, sehingga aliran air berjalan secara alamiah (gravitasi).

n Konstruksi komplek meja (tafel complex)Yaitu konstruksi penggaraman dimana suatu kompleks (kelompok-kelompok) penggaraman yang luas yang letaknya tidak teratur (alamiah) dijadikan suatu kelompok peminihan secara kolektif, yang kemudian air pekat (air tua) yang dihasilkan dialirkan ke suatu meja untuk kristalisasi.

Konstruksi tambak garam dan Artemia lebih baik menggunakan konstruksi tangga dengan memanfaatkan adanya aliran air berjalan secara alamiah (gravitasi) dikarenakan biaya lebih murah dengan tidak memerlukan pompa lagi dalam memindahkan air laut.

Prinsip dasar dari proses pembuatan garam yang dilakukan adalah menghasilkan garam yang kualitasnya lebih baik. Untuk itu, diperlukan studi lapangan yang menunjang kualitas garam dengan mendapatkan lokasi penggaraman yang ideal, antara lain kondisi lahan/tanah yang digunakan, kemiringan, uji laboratorium, termasuk kondisi iklim dan sebagainya, sehingga dihasilkan garam sesuai kualitas yang diharapkan. Syarat lokasi untuk konstruksi pembuatan tambak garam yang baik

Gambar 11. Metode Pembuatan Garam dengan Teknologi Penguapan/Evaporasi (Amarullah dan Sriyanto, 2006)

TEKNOLOGI EVAPORASI DENGAN SINAR MATAHARI

Tradisional

Mekanisasi

Produk Utama : GaramProduk Samping : Lar . Bittern

Persyaratan Lokasi :Lahan yang luasAngin kencangTanah tidak porousCurah hujan rendahHumidity rendahSuhu tinggi

Biaya Investasi : MahalMembutuhkan sarana & prasarana :jalan, pelabuhan, listrik, dllKapasitas besarOperating cost paling murahKadar NaCl garam 94 - 99 %

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

15

adalah sebagai berikut:

1. Data iklim dan cuaca yang diperlukan yaitu : ® Evaporasi / penguapan tinggi (rata-rata > 650 mm/tahun)® Kecepatan dan arah angin (>5 m/detik)® Suhu udara (>32C)® Penyinaran matahari (100%)® Kelembaban udara (<50% H)® Curah hujan (rendah yaitu antara 1000 -1300 mm/tahun atau

100 mm/bulan) ® Musim kemarau panjang yang kering tanpa diselingi hari hujan,

untuk menghasilkan produksi garam yang normal, diperlukan kemarau kering yang terus menerus atau jumlah hari tanpa hujan minimal 140 hari (14 dekade)

2. Air laut sebagai air baku dalam pembuatan garam harus memenuhi persyaratan :® Kadar garam tinggi dan tidak tercampur aliran air dari muara

sungai yang tawar® Jernih dan tidak tercampur dengan lumpur maupun sampah® Pada saat air laut pasang, mudah mengalir ke saluran dan petak

penampungan sehingga tidak sulit untuk dipompa ke areal ladang garam

® Kondisi pasang surut dan salinitas air laut. Diperlukan kondisi dengan beda pasang maksimum dan surut minimum sekecil mungkin dan salinitas air laut sebagai bahan baku garam antara 25 - 35 ppm.

3. Struktur dan morfologi tanah untuk ladang garam : tanah harus kedap air, ketinggian maksimal 3 meter diatas permukaan rerata air laut dan harus cukup luas, sebaiknya untuk luas ladang garam perorangan antara 2 - 5 Ha, sedangkan perusahaan besar minimal 4000 Ha.

4. Topografi:Dikehendaki tanah yang landai atau kemiringan kecil.

® Untuk mengatur tata aliran air dan meminimilisasi biaya konstruksi

5. Sifat fisis tanah:® Permeabilitas rendah

®

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

16

Pasir : Permeabilitas tinggiTanah liat : Permeabilitas rendah

Untuk peminihan tanah liat untuk penekanan

resapan air (kebocoran)Untuk meja garam campuran pasir dan tanah liat

guna kualitas dan kuantitas hasil produksi

5. Saluran yang baik Agar tanah pada kolam pengkristalan tetap keras dan tidak lembek (karena kontak langsung dengan air garam), maka pada kolam-kolam pengkristalan harus memiliki saluran-saluran pengumpul/pembuang larutan garam sisa. Sehingga kristal-kristal garam yang telah terbentuk pada kolam-kolam pengkristalan tidak tercampur dengan air larutan garam sisa yang juga akan melembekkan lapisan tanah serta membuat permukaan kolam pengkristalan tidak rata.

6. Bebas dari gangguan kehidupan baik tanaman maupun hewan

.Tahapan Pembuatan Garam

Pada dasarnya pembuatan garam dari air laut terdiri dari langkah-langkah proses pemekatan (dengan menguapkan airnya) dan pemisahan garamnya (dengan kristalisasi).Bila seluruh zat yang terkandung diendapkan/dikristalkan akan terdiri dari campuran bermacam-macam zat yang terkandung, tidak hanya Natrium Klorida yang terbentuk tetapi juga beberapa zat yang tidak diinginkan ikut terbawa (impurities). Proses kristalisasi yang demikian disebut “kristalisasi total”. Untuk llebih jelasnya dari tahapan pembuatan dapat dilihat pada Gambar 14, 15 dan 16.

Gambar 13. Pengerasan dan Perataan TanahGambar 12. Pembersihan Meja Garam

Retak pada kelembaban rendah

Gambar 12. Pembersihan Meja Garam Gambar 13. Pengerasan dan Perataan Tanah

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

17

Bak Penampungan Air Laut(Pengendapan Partikel/Lumpur)

Kolam Pengendapan IPenambahan CO2 atau Oksalat

Dibuang

Kolam Kristalisasi Garam II

Kolam Kristalisasi Garam I

Bak Penampungan Air Laut(Pengendapan Partikel/Lumpur)

Pompa

Waduk/Bozeem(Serapan)

Peminihan I(serapan + endapan)

Peminihan II(serapan + endapan)

NaCl >98%

NaCl >97%NaCl terendapkan 72%

Bittern (Senyawa Mg) Air Garam >29Be

Salinitas 35/oo atau 3–3,5Be

Salinitas 50/oo atau 5–10Be

15Be

25Be

28Be

>29Be

BAGAN PROSES PEMBUATAN GARAM EVAPORASI KADAR NaCL TINGGIwaduk/Bozem

(Serapan)Peminihan I

(Serapan + endapan)

Pompa Bak penampungan airlaut

(Pengendapan partikellumpur)

Kolam pengendapan I CO2

atau Oksalat

Salinitas 35 %atau 3 - 3,5 °BE

Salinitas 50 %atau 3 - 3,5 °BE

± 1 5 º B

Peminihan II(Serapan + endapan)N a C L > 9 8 %

NaCL > 97 %NaCL terendapkan 72 %

KolamkristalisasiGaram II

Kolamkristalisasi

Garam I

Kolampengendapan

Garam Ca> 29 °BE

Dibuang Bittern (senyawa Mg)air garam > 29 °BE

± 2 5 º B± 2 8 º B

Gambar 15. Bagan proses pembuatan garam evaporasi (Sumber PT Garam, 2000)

Gambar 14. Bagan Proses Pembuatan Garam Evaporasi Kadar NaCl T inggi (Sumber PT Garam, 2000)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

18

Bittern yang didapat bisa tidak dibuang tetapi dimanfaatkan dengan dijual pada pengumpul yang kemudian dimanfaatkan sebagai larutan obat/suplemen..Penampungan Air Laut

Setelah melakukan pembuatan konstruksi tambak dilakukan pengeringan petak penampungan, peminihan serta meja kristalisasi untuk mendapatkan garam yang berkualitas baik terhindar dari tercampurnya lumpur di dasar kolam dengan air tua bakal garam.

Tahapan pembuatan garam bermutu dimulai dengan penampungan air laut dimana diharapkan air laut yang masuk adalah air laut yang berkualitas bebas dari limbah dan jauh dari muara sungai diharapkan jarak dengan laut kurang dari 10 km untuk menghindari terjadinya pengkristalan air laut dari tepi pantai ke lokasi pegaraman. Pada bak penampungan diharapkan salinitas sudah lebih dari 35 ppt (3,5 °Be), di bak ini diharapkan terjadi pengendapan partikel lumpur yang ada dalam air laut sekaligus terjadi evaporasi, sehingga terjadi kenaikan salinitas berkisar antara 50 ppt (5 °Be) - 100 ppt (10 °Be) yang kemudian dipindahkan ke kolam peminihan I. Didalam bak penampungan ini pekerjaan Kesap Guluk (K/G) pertama dilakukan setelah air meja mencapai salinitas 40 ppt - 60 ppt (4 °Be - 6 °Be).

Air laut

Angin

Angin lauttertinggi3-3,5º BE

± 25º BEPeminihan

± 25º BMeja Garam

Air Bittern> 29º B, di buang

GudangPenyimpanan

TimbunanGudang

Mejakristalisasi

Peminihan dgn Penguapandimana terjadi pula pe-

ngendapan FE2O3 CACO3dan Ca SO3 2H2O

Gambar 16. Proses pembuatan garam dilapangan (Sumber PT Garam, 2000)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

19

. Peminihan

Air laut yang keluar dari bak penampungan diharapkan bersalinitas lebih dari 50 ppt (5 °Be) dimasukkan ke dalam peminihan I. Dimana dalam bak ini diharapkan terjadi pengendapan partikel lumpur kembali serta sebagian senyawa Magnesium, Kalsium dan Sulfat mengendap pada tahapan ini. Pada bak peminihan I mulai ditambahkan Oksalat atau Karbonat untuk membentuk senyawa Magnesium Oksalat/Magnesium Karbonat, Kalsium Oksalat/Kalsium Karbonat agar Magnesium dan Kalsium mengendap. Selain dengan penambahan Oksalat atau Karbonat dalam bak ini juga dapat ditebar (inokulasi) Artemia yang dapat membantu mengurangi senyawa yang tidak diperlukan dalam pegaraman.

Pada peminihan I ini diharapkan kenaikan salinitas mencapai 150 ppt (15 °Be). Kemudian air disalurkan pada bak peminihan II, dalam peminihan II ini pengendapan juga terjadi sehingga air laut (brine) yang akan masuk ke dalam kolam kristalisasi I sudah tinggi dengan senyawa NaCl yang akan menjadi garam. Pada kolam kristalisasi II dimana salinitas sudah mencapai > 150 ppt (15 °Be) dilakukan pekerjaan Kesap Guluk II (K/G II) yang dilakukan setelah air meja mencapai salinitas 180 ppt – 220 ppt (18 °Be - 22 °Be) dan meja/kolam diatasnya dilakukan Kesap Guluk II (K/G II) dengan perlakuan yang sama

. Kristalisasi

Air laut yang diasumsikan sudah mengandung NaCl pekat dari bak peminihan II dengan salinitas mencapai 250 ppt (25 °Be) masuk ke dalam kolam kristalisasi atau meja garam. Pada kolam ini diharapkan NaCl yang terkandung dalam air laut sebesar > 98 %. Pada kolam kristalisasi atau meja garam I ini diharapkan salinitas naik menjadi 280 ppt (28 ° Be), baru air dikirim masuk ke meja kristal/garam II.

Kolam kristalisasi II atau meja garam II NaCl yang terendapkan > 72% dan air yang masih ada dikenal sebagai air bittern dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Air bittern banyak mengandung senyawa Magnesium yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan, selama ini air bittern selalu dibuang para pegaram,

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

20

dengan dikenalnya bittern sebagai suplemen kesehatan/obat dan adanya penampungan dalam pemasaran bittern diharapkan dapat sebagai sumber pendapatan sampingan dari pegaram selain garam.

Pada proses kristalisasi perlu diperhatikan pemeliharaan meja garam dan dilakukan aflak (perataan permukaan dasar garam).

. Perawatan Dan Pemantauan

Selama proses pegaraman diharapkan selalu ada pemantauan dan perawatan dari lokasi pegaraman baik pemantauan dari masuknya debit air laut ke dalam kolam penampungan, kenaikan salinitas pada tiap-tiap kolam pegaraman juga terhadap tanaman serta hewan penganggu di areal tambak. Semua itu harus dipantau setiap hari karena dapat mengganggu proses pegaraman.

. Panen

Pemanenan dilakukan dengan cara pungutan garam, jika umur kristal sudah 10 hari, dengan pengaisan garam dilakukan hati-hati serta ketebalan air meja 3 – 5 cm. Cara ini meliputi jadwal pungutan yang rutin , umur kristalisasi garam 10 hari dan jadwal pengerjaan tanah meja (pengerasan dan pengeringan). Demikian pula kemungkinan dibuatkan alas meja dari kristal garam yang dikeraskan, makin keras alas meja makin baik. Pengangkutan garam dari meja ketimbunan membentuk profil

Gambar 17. Refraktometer Alat pengukur SalinitasGambar 18. Pemantauan Masuknya Debit Air Laut

ke dalam Tambak Garam

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

21

(ditiriskan) kemudian diangkut ke gudang atau siap untuk proses pencucian Gambar 19 dan 20.Pungutan garam sendiri ada 2 sistem yaitu:n Sistem Portugis

Pungutan garam di atas lantai garam, yang terbuat dari kristal garam yang dibuat sebelumnya selama 30 hari, berikut tiap 10 hari dipungut.

n Sistem MadurisPungutan garam yang dilakukan di atas lantai tanah, selama antara 10–15 hari garam diambil di atas dasar tanah.

Proses pencucian dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kandungan NaCl dan mengurangi unsur Mg, Ca dan SO4 (Magnesium, Kalsium dan Sulfat) serta kotoran lainnya. Air pencuci garam semakin bersih dari kotoran akan menghasilkan garam cucian lebih baik atau bersih. Air pencuci juga memiliki persyaratan yaitu 1) air garam (brine) dengan kepekatan 200 ppt -240 ppt (20 °Be-24 °Be) dan 2) kandungan Mg = 10 g/liter.

. MODEL PEMBUATAN GARAM BERMUTUModel yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu garam rakyat adalah dengan model pengendapan Kalsium, Magnesium dan Sulfat yang terkandung dalam air laut sebelum garam NaCl-nya dikristalisasikan.Ada dua model yang dapat dikembangkan yaitu mengendapkan Kalsium dan Magnesium sebagai Karbonat dan Oksalat, sedang dalam bentuk garam Sulfat dilaksanakan dengan model kristalisasi bertingkat. Selain itu, lumpur yang merupakan pengotor utama dari garam rakyat perlu pula diendapkan, sehingga dapat diperoleh garam rakyat dengan kemurnian tinggi.

Gambar 19.Pengaisan Garam Gambar 20.Penirisan Garam

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

22

.Pengendapan Model KarbonatDengan memperhatikan kelarutan Kalsium dan Magnesium dalam bentuk Karbonatnya (CaCO3 : 4,0 x 10-9, MgCO3 : 1,0x10-5), diharapkan senyawa Kalsium dan Magnesium sudah terendapkan terlebih dahulu pada kepekatan larutan garam sekitar 18 – 23 Be. Kalsium Sulfat (kelarutan 1,2 x 10-6) juga sudah ikut terendapkan, sehingga pada proses kristalisasi garam pada kepekatan di atas 25 Be, kandungan Kalsium dan Magnesium dalam garam yang dihasilkan sudah menurun.Pembentukan Kalsium Karbonat dan Magnesium Karbonat diharapkan dari kandungan CO2 yang ada di air laut atau sengaja diperlakukan agar kandungan CO2 di air laut yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan garam meningkat. Sebagai sumber CO2 dapat digunakan Natrium Karbonat (Na2CO3) atau Natrium Bikarbonat (NaHCO3) atau dengan menggunakan sumber CO2 alami (dari ikan dan zooplankton atau Artemia).. Pengendapan Model OksalatDengan memperhatikan kelarutan Kalsium dan Magnesium dalam bentuk Oksalatnya (CaC2O4 : 4,8 x 10-9, MgC2O4 : 1,0 x 10-8), diharapkan senyawa Kalsium dan Magnesium sudah terendapkan terlebih dahulu pada kepekatan larutan garam sekitar 18 – 23 Be, Kalsium Sulfat (kelarutan 1,2 x 10-6) juga sudah ikut terendapkan, sehingga pada proses kristalisasi garam pada kepekatan di atas 25 Be, kandungan Kalsium dan Magnesium dalam garam yang dihasilkan sudah menurun.Kalsium Oksalat dan Magnesium Oksalat diendapkan dengan menambahkan asam Oksalat ke dalam air baku pembuatan garam. Berdasarkan kelarutannya, maka pada kepekatan larutan garam sekitar 20 Be, senyawa Kalsium dan Magnesium Oksalat sudah terendapkan. Walaupun demikian model yang dianjurkan adalah menggunakan Natrium Karbonat, karena bahannya mudah didapat dan harganya murah..Iodisasi

Iodisasi garam adalah memberikan atau menambahkan larutan Iodium kedalam garam dengan perbandingan tertentu. Iodisasi dilakukan hendaknya setelah garam mengalami proses pengeringan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan KIO3 dalam kondisi basah.Ada 2 cara pemberian larutan KIO3 pada garam yaitu:1. Drip feeding system2. Spray mixing system

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

23

1. Cara Pelarutan KIO3 dengan Air Untuk memperoleh kadar KIO3 dalam 30-80 ppm, maka larutan yang digunakan dengan perbandingan 1 : 15 atau kata lain 1 Kg KIO3 dilarutkan dalam air laut atau air tawar sebanyak 15 liter, untuk 15 ton garam.

2. a. Persyaratan Bahan PenolongPersyaratan KIO3:Jenis Bahan : Food GradeKandungan : 90%Ukuran Mesh : 100 MeshLogam berbahaya : Nihil (Pb,Hg,Zn,Cu,As)

b. Persyaratan Air Pelarut Air yang digunakan sebagai pelarut KIO3 adalah air laut bersih atau air tawar setara dengan air minum.

3. Bahan Baku Garam yang digunakan sebagai bahan baku garam beriodium adalah garam yang putih, bersih dan kering (kadar air 57%). Apabila kedua hal tersebut diatas tidak terdapat di dalam garam yang akan digunakan sebagai bahan baku, maka harus di lakukan pencucian ter lebih dahulu sampai put ih dan bersih. Garam harus memenuhi persyaratan: 1. Ukuran partikel/butirannya tidak lebih besar dari 2 cm, sebaliknya 1 sampai

1,5 cm.2. Kadar airnya rendah (24%) dalam prakteknya ditoleransi sampai 5%.3. Mempunyai sifat bebas mengurai.4. Mempunyai bulk density (berat jenis) kira-kira sama dengan air (1 ton tidak

sama m3) = 1 kg/dm.

FORMULAUntuk mendapatkan garam beriodium dengan kualitas 40 sampai dengan 50

ppm di tingkat produsen maka formulanya adalah sebagai berikut:

40 ppm 50 ppm 80 ppm- Garam : 25 ton 20 ton 15 ton- KIO3 : 1 kg 1 kg 1 kg - Air Laut : 25 liter 20 liter 15 liter

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

24

4. Peralatan Iodisasi yang Bisa Digunakana. Belt Conveyorb. Screw Conveyorc. Belt Conveyor dan Screwd. Mesin dengan Piring berputar e. Molen

GARAM

UNIT PENYEMPROT / PENETES LARUTANKALIUM IODAT

KONVEYOR SEKRUP

KE UNITPENGEMASAN

BAN BERJALAN

Gambar 21. Skema Rangkaian Mesin Iodisasi Garam (Pusriswilnon, 2003)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

25

BAB 3TEKNOLOGI TERPADU GARAM DAN ARTEMIA

. . Teknologi Budidaya Artemia Di Lahan PegaramanTeknologi budidaya Artemia di lahan pegaraman merupakan salah satu dari pemanfaatan pemodelan garam bermutu dengan teknik biofiltrasi dari Artemia itu sendiri. Artemia di inokulasi (menebar bibit Artemia hidup baik dalam stadia nauplii, Artemia muda maupun dewasa kedalam media/tambak garam) dalam petak peminihan (petak evaporasi) I dan diharapkan dipanen pada petak peminihan II, sehingga diharapkan air laut yang masuk kedalam petak kristalisasi sudah bersih dari mineral Mg, Ca dan lumpur yang dapat menghasilkan garam dengan kristal besar dan bersih. Untuk lebih jelasnya tahapan teknologi budidaya Artemia di lahan pegaraman dapat dilihat pada Gambar 22.

. Persyaratan Dan Pemilihan LokasiPersyaratan dan pemilihan lokasi pada budidaya Artemia dilahan pegaraman sama dengan pemilihan lokasi pada lahan pegaraman itu sendiri (dapat dilihat pada sub.bab 2.1 Konstruksi Tambak Garam). Disini budidaya Artemia merupakan suatu usaha terpadu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu garam dengan produk samping Artemia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum persyaratan dan pemilihan

PengendalianPopulasi algae

ProsesBiofiltrasi

Inokulasi Artemia

3 –3, 5 ° Be30 - 35 ppt

Petak kristalisasi10 °- 25°Be100 - 250 ppt

± 29°Be± 29 ppt

Produksi Sista ArtemiaPerbanyakanBiomass

(ovovivipar)

TEKNIK BIOFILTRASIEvaporasi optimalKristal garam besardan bersih

Petak evaporasi

Gambar 22: Teknik Biofiltrasi (Amarullah dan Sriyanto, 2006)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

26

30 -40 cm, memiliki iklim seperti curah hujan rendah, suhu tinggi (sinar matahari), kelembaban rendah, angin kencang dan terjaga dari hewan dan tanaman pengganggu..Sumber ArtemiaSumber Artemia didapat dari pembelian sista Artemia dalam kaleng yang kemudian ditetaskan dalam wadah plastik sebagai bibit yang kemudian diinokulasi (ditebar) dalam petak peminihan I (petak evaporasi I).

. Tahapan Budidaya.Persiapan Tambak Garam Untuk Artemia

Kriteria Pemilihan Lokasi Tambak untuk Pemeliharaan Artemia1. Tersedianya air laut dengan kadar salinitas yang tinggi. Diperlukan

sumber air dengan salinitas 70 ppt yang dapat diperoleh melalui proses penguapan tambak garam (tetapi air buangan dari petak kristalisasi tidak diperbolehkan untuk digunakan karena bersifat toksik bagi Artemia).

2. Kedalaman air yang cukup yaitu sekurangnya 30-40 cm untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air terlalu t inggi.

3. Memungkinkan penambahan air secara teratur sekali dalam seminggu tanpa mengganggu pengoperasian proses produksi garam

4. Struktur tambak tidak poros agar mampu mempertahankan salinitas dan kedalaman air

5. Air yang digunakan tidak berasal dari sumber yang terkontaminasi atau tercemar termasuk diantaranya adalah pestisida pertanian

Penyiapan Tambak1. Disain Tambak

n Tambak harus memiliki kedalaman 40 cm atau lebih. Jika tambak yang ada dangkal maka harus digali untuk mendapatkan kedalaman yang cukup.

Gambar 23. Sumber Artemia

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

27

n Memiliki struktur pemasukan air dapat berupa pintu air seperti pada tambak ikan ataupun dapat berupa pipa yang dipasang di pematang tambak. Apapun, air harus dapat dimasukkan ke dalam tambak secara teratur.

n Struktur tanah tambak tidak poros tetapi liat dan bukan pasir

2. Pemasukan Air (Water Intake)Inokulasi naupli Artemia hanya dilakukan ketika salinitas air mencapai 100-110 ppt. Sumber air dapat berasal dari penguapan air tambak garam. Untuk menghemat salinitas awal sebaiknya tidak kurang dari 70-80 ppt. Air masuk ke tambak Artemia harus disaring dengan saringan dengan ukuran mesh tidak lebih besar dari 1 mm untuk mencegah masuknya ikan predator atau larva ikan yang dapat tumbuh besar di dalam tambak.

3. PemupukanPada saat inokulasi, makanan untuk naupli Artemia sudah harus tersedia agar kelangsungan hidup Artemia terjamin. Jika tingkat kekeruhan air 40 cm atau lebih tinggi, tambak harus dipupuk agar phytoplankton dapat tumbuh lebih baik.

Persiapan tambak garam-Artemia sama dengan persiapan pada lahan tambak garam dimana pemanfaatan untuk budidaya Artemia dipergunakan adalah petak evaporasi I dan II (petak peminihan I dan II) sedangkan untuk kultur plankton dapat dilakukan pada waduk (bozeem) yang digunakan sebagai pakan Artemia atau penambahan bungkil kelapa atau dedak. Persiapan / Perbaikan Tambak yang dapat dilakukan antara lain adalah:n Pemadatan dan perbaikan pematang keliling dengan konstruksi

kemiringan pematang 30º, menghindari kebocoran dengan membuat saluran irigasi

n Pengeringan dasar tanah (selama 1 – 3 minggu)n Pengapuran (200 – 700 kg/Ha)n Pemupukan: Pupuk kandang (300 – 1000 kg/Ha), Urea (100 –

500 kg/Ha) dan TSP (50 – 200 kg/Ha)n Pembasmian hama (saponin/brestan 5 – 30 mg/L).Inokulasi Artemia

Sebelum inokulasi Artemia dilakukan di lahan garam, sista sebagai bibit harus didekapsulisasi dan ditetaskan dalam wadah plastik (Gambar 23 dan 24).

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

28

Dekapsulisasi merupakan suatu proses untuk menghilangkan lapisan terluar dari sista Artemia yang "keras" (korion). Proses ini setidaknya akan mempermudah "bayi" Artemia untuk keluar dari "sarang"nya. Disamping itu proses ini juga sekaligus merupakan proses disinfeksi terhadap kontaminan seperti bakteri, jamur.

Untuk ilustrasi cara melakukan dekapsulisasi sista Artemia sebanyak 5 gram adalah: Rendam 5 g sista Artemia (kurang lebih 1.5 sendok teh) dalam 400 ml air tawar, beri aerasi, dan biarkan selama 1-2 jam, hingga sista tersebut mengalami hidrasi dengan baik. Hal ini ditandai dengan bentuk sista yang sudah membentuk bulatan sempurna. Kemudian tambahkan larutan pemutih sebanyak 27 ml. Penambahan pemutih akan menyebabkan sista berubah warna menjadi coklat kemudian manjadi putih dalam waktu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya dalam 5-7 menit sista akan berubah warna menjadi oranye. Apabila 95% sista telah berwarna oranye hentikan reaksi; kemudian segera cuci dengan air bersih sampai bau klorin hilang. Sista sekarang siap ditetaskan atau bisa disimpan dalam kulkas untuk selama 1 minggu. Apabila akan disimpan lebih lama, sista perlu didehidrasi kembali dengan menggunakan larutan garam 30%. Setelah didehidrasi, sista dapat disimpan dalam kulkas untuk selama 2-3 bulan.Setelah didekapsulisasi sista Artemia siap ditetaskan. Sista Artemia dapat ditetaskan secara optimal, apabila syarat-syarat yang diperlukannya dapat dipenuhi. Beberapa syarat tersebut adalah:n Salinitas antara 20-30 ppt (2-3 °Be) atau 1-2 sendok teh garam per

liter air tawar bisa ditambahkan Magnesium Sulfat (konsentrasi 20 %) atau 1/2 sendok teh per liter air.

Gambar 24. Bak penetasan Artemia

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

29

n Suhu air 26 - 28 °C.n Disarankan untuk memberikan sinar selama penetasan untuk

merangsang/mempercepat proses penetasan.n Aerasi yang cukup, untuk menjaga oksigen terlarut sekitar 3 ppmn pH 8.0 atau lebih, apabila pH drop dibawah 7.0 dapat ditambahkan

soda kue untuk menaikkan pH.n Kepadatan sekitar 2 gram per liter.n Sebelumnya dapat dilakukan proses dekapsulisasi untuk melunakan

cangkang.

Penetasan Sistan Persiapan wadah penetasan yaitu bak plastik/fiber 50 – 300 Ln Aerasi menggunakan blower 25 -50 wattn Media penetesan bersalinitas 26 – 30 pptn Suhu media 26 – 32 ºCn Kepadatan penetasan s ista antara 1500 – 2000 mg/Ln Periode penetasan antara 18 -24 jamn K e p a d a t a n p e n e b a r a n a n t a r a 1 0 0 - 3 0 0 n a u p l i u s / L

Setelah ditetaskan Artemia dapat diinokulasi dalam petak peminihan I (petak evaporasi I) dan dipelihara dari gangguan hewan dan pemantauan dalam salinitas baik untuk Artemia juga untuk garam sebagai hasil utama dari usaha ini..Manajemen Budidaya dan Produksi Artemia

.Manajemen Budidaya ArtemiaDalam manajemen budidaya Artemia pada tambak garam tahapan yang d i lakukan dapat d i l ihat pada Gambar 25 dan Gambar 26Manajemen tambak sangat menentukan dalam pemeliharaan Artemia. Beberapa tahapan manajemen tambak dalam pemeliharaan Artemia meliputi tahap persiapan, tahap pertumbuhan, tahap ovovivipar, tahap peningkatan salinitas dan tahap ovipar.n Tahap persiapan

Isi tambak dengan air laut dengan salinitas tinggi dan biarkan mengalami penguapanTambak telah siap mencapai salinitas 100 – 110 ppt dengan kedalaman air sekitar 30-40 cm dan tidak ada lagi predatorJika makanan dalam air dirasa tidak cukup perlu dilakukan pemupukan.Laksanakan inokulasi naupli Artemia ke dalam tambak

®

®

®

®

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

30

Penanganan Paska Panen

Persiapan/Perbaikan Tambak

Penetasan Kista

Pemeliharaan

Pemanenan

Penanganan Paska Panen

TEKNOLOGI EVAPORASI DENGAN SINAR MATAHARI

Persiapantambak

Penyimpanan

Inokulasiartemia

Tahapovovivipar

Tahapovipar

PanenArtemia

PanenSista

DehidrasiSista

PembersihanPencucianPengeringan

PRODUK

ARTEMIA

Gambar 26: Teknologi dan proses produksi Artemia (Amarullah dan Sriyanto, 2006)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

31

n Tahap PertumbuhanPertahankan salinitas pada kisaran salinitas 110-120 ppt melalui pemasukan air baru sehingga memungkinkan naupli Artemia yang diinokulasikan tumbuh menjadi dewasa

n Tahap OvoviviparSalinitas masih tetap dipertahankan 110 -120 ppt hingga populasi Artemia dewasa bertambah melalui reproduksi ovovivipar. Agar dapat mencapai kondisi optimal, densitas Artemia harus dapat mencapai 40 individu atau lebih per liter.

n Tahap Peningkatan SalinitasSalinitas air tambak ditingkatkan hingga mencapai 150 ppt melalui penguapan, tetapi kedalaman air tetap dipertahankan.

n Tahap OviparPertahankan salinitas pada tingkat 150 ppt melalui penambahan air secara teratur. Salinitas yang lebih tinggi akan merangsang terjadinya reproduksi ovipar sehingga sebagian besar populasi akan menghasilkan sista. Pertahankan pada kondisi ini sepanjang cuaca memungkinkan, dan terus dilakukan pemanenan sista

Beberapa catatan penting dalam manajemen tambak diantaranya adalah:1) melakukan pemeriksaan secara teratur kedalaman air tambak dan

suhu air maksimum. Kedalaman air tidak boleh kurang dari 30 cm dan suhu air harus lebih rendah dari 38°C;

2) j ika air tambak kurang subur perlu dilakukan pemupukan menggunakan pupuk anorganik ataupun pupuk organik.

Semua tahapan-tahapan yang dilakukan dalam skema Gambar 25 dan 26 harus dapat diatur dengan sebaiknya sehingga pemanenan yang dihasilkan baik.Produksi Dan Pemanenan Sista ArtemiaSetelah diinokulasi dalam lahan garam pemeliharaan dilakukan dengan pemberian makanan tambahan dapat berupa bungkil kedelai, dedak, ampas tahu, bungkil kelapa, tepung terigu, tepung ikan, dll. Frekuensi waktu pemberian pakan adalah 1 - 4 kali/hari dengan dosis pemberian pakan adalah 1- 10 kg/Ha.Artemia dalam waktu 3 – 4 minggu telah bertelur dimana tiap induk

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

32

Artemia akan menghasilkan 30 – 70 buah sista/nauplius dengan siklus reproduksi adalah antara 7 – 10 hari.

Sista yang telah keluar dari lapisan pembungkusnya (yolk suck) akan mengapung di sudut tambak. Pemanenan dilakukan setiap hari yaitu pada pagi dan sore hari. Pemanenan sista dilakukan dengan gayung dan dimasukkan dalam saringan bertingkat (250µm, 200 µm, 150 µm). Penanganan paska panen untuk sista dicuci hingga bersih dengan air bersalinitas antara 80 – 150 ppt. Sista bersih disimpan/direndam dalam larutan garam bersalinitas 150 – 250 ppt dan kualitas sista dapat bertahan dalam waktu 6 – 12 bulan disebut dengan nama penyimpanan basah.

Sedangkan penyimpanan kering adalah dengan cara sista direndam air tawar selama 5 – 15 menit, cangkang yang mengapung dibersihkan, kemudian dipindahkan ke larutan garam 150 -250 ppt dan dibersihkan kembali sisa partikel-partikel kotoran lainnya yang tenggelam, dilakukan 3 kali pencucian ulang. Sista bersih siap dikeringkan dan dikemas vacuum, penyimpanan dengan cara ini dapat tahan sampai 3 tahun.

Produksi sista diperkirakan untuk luas tambak 1 ha produksi sista setiap siklusnya (7 – 10 hari) adalah 50 -125 kg dengan nilai dalam rupiah 20 juta sampai 50 juta (Amarullah dan Sriyanto, 2006).

.Produksi Dan Pemanenan Biomassa ArtemiaSelain sista yang dipanen juga dilakukan panen biomass dengan menggunakan seser. Biomassa Artemia ini dapat langsung digunakansebagai pakan dari juvenil ikan/udang atau ikan hias dan lainnya ataudapat dibuat flake Artemia yang pemanfaatannya dapat tahan lebih lama.

Gambar 27: Panen sista Artemia (Sumber PRPB, 2005)

Gambar 28: Hasil Panen Sista Artemia (Sumber PRPB, 2005)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

34

BAB 4ANALISA USAHA DAN PEMASARAN

.Analisa Usaha Garam dan ArtemiaAnalisa ekonomi diatas terlihat bahwa tambak garam yang berintegrasi dengan Artemia dapat menguntungkan petani garam dengan meningkatnya kualitas garam yang

Tabel 6. Analisis usaha budidaya artemiaNo. Uraian Kebutuhan Harga Satuan Jumlah

A. Biaya Tetap 9.849.000- Mesin pompa honda *) 1 unit @ 4.200.000 840.000- Aerator listrik 25 watt *) 1 unit @ 1.000.000 200.000- Genset 500 watt *) 1 unit @ 2.500.000 500.000- Alat panen *) 1 paket @ 1.000.000 200.000- Pipa PVC *) 6 btg @ 150.000 30.000- Sewa tambak 1 ha 6.000.000 6.000.000- Bunga bank (interest) 14 %/thn 2.079.000

B Biaya Operasional 28.540.000- Kista artemia basah 20 kg @ 250.000 5.000.000- Bungkil Kelapa 8.000 kg @ 700 5.600.000- Pupuk Urea 600 kg @ 1.700 1.020.000- Pupuk TSP 200 kg @ 2.000 400.000- Pupuk Kandang 1.600 kg @ 500 800.000- Bensin 400 lt @ 2.500 2.000- Solar 400 lt @ 2.000 800.000- Saponin 40 kg 3.000 120.000- Tenaga kerja 8 org 10.800.000- Biaya pengolahan lahan tambak 1 ha 3.000.000 30.000.000

C Nilai Produk 101.700.000- Kista artemia 300 kg @ 175.000 52.500.000- Garam 240.000 kg @ 80 19..200.000- Biomass 400 kg @ 75.000 30.000.000

D Profit (C - (A + B) 63.311.000

RC-Ratio : C/(A + B) = 2,6492

BEP : A/(1 - (B/C) = 13691133,13*) Keterangan:Biaya sudah dihitung berdasarkan penyusutan 20% per tahun

(Sumber: Pusat Riset Perikanan Budidaya, BRKP 2005)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

35

dihasilkan sehingga dapat menaikan harga jual garam juga mengurangi import garam dari luar negeri. Selain itu ada produk samping yang menguntungkan pula berupa Artemia baik sista maupun biomass serta larutan bittern yang dapat dijual oleh petani garam. Analisa usaha terpadu garam dan Artemia dapat dilihat pada Tabel 6.Analisa potensi dari usaha tambak garam terintegrasi dengan budidaya Artemia di setiap sentra garam dapat dilihat pada Tabel 7. Terlihat bahwa usaha ini memiliki potensi yang menjanjikan dari nilai jual produk utama yaitu garam dan Artemia (sista dan biomassa) maupun produk sampingannya (ikan bandeng).

. Pemasaran Garam dan Artemia

.Perdagangan GaramPerdagangan garam di Indonesia sampai saat ini masih sebagian besar impor dikarenakan produksi garam nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Garam impor untuk memenuhi kebutuhan industri sedangkan garam konsumsi dapat dipenuhi dari produksi garam lokal bahkan ada kecenderungan over stock saat ini karena merembesnya garam impor ke garam konsumsi sehingga mengganggu harga pasar garam konsumsi (Sungkowo, 2006). Pusat sentra garam di Indonesia adalah Jawa Timur dan Madura hal ini terlihat dalam Gambar 29 tentang jalur distribusi garam di Indonesia.

Tabel 7. Analisa Total Potensi Nilai Produksi Tambak Garam Terintegrasi

ACEH

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

SULSEL

SULTENG

TOTAL

400,000

5,000,000

11,000,000

30,500,000

130,000

3,050,000

15,000,000

3,500,000

900,000

69,480,000

DaerahMusim Penggaraman Diluar Musim Penggaraman

1,046,667

12,666,667

21,333,333

66,666,667

340,000

7,000

4,000,000

8,666,667

2,000,000

116,727,000

1,570,000

19,000,000

32,000,000

100,000,000

510,000

10,500

6,000,000

13,000,000

3,000,000

175,090,500

439,600

5,320,000

8,960,000

28,000,000

142,800

2,940

1,680,000

3,640,000

840,000

49,025,340

5,465,867

66,306,667

114,253,333

353,166,667

1,775,600

3,083,880

34,360,000

45,446,667

10,580,000

634,438,680

Sumber: Deperindag 2003

1,570,000

19,000,000

32,000,000

100,000,000

510,000

10,500

6,000,000

13,000,000

3,000,000

175,090,500

439,600

5,320,000

8,960,000

28,000,000

142,800

2,940

1,680,000

3,640,000

840,000

49,025,340

TotalGaram Kista Biomass Bandeng

Konsumsi Biomass Bandeng Konsumsi

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

36

.Pasar Produk Artemia

Produk Artemia yang dihasilkan adalah sista Artemia dan biomassanya. Semua itu sangat penting dalam pemanfaatannya dalam industri perikanan yang merupakan pakan dari benur atau larva serta anak ikan dari berbagai budidaya perikanan. Diketahui pada tahun 2003 menurut Prihadi, dkk 2005

bahwa pada tahun 2003 diperlukan 398 ton sista Artemia untuk 55,24 milyar ekor benur di tambak seluas 380.355 ha.

Sedangkan data dari BPPT dapat dilihat dari Gambar 30, bahwa kebutuhan Artemia sangat tinggi dari budidaya laut saja, yang selama ini dipenuhi dari impor, sehingga pasar produk Artemia masih terbukasangat luas.

Gambar 29. Jalur Distribusi Garam di Indonesia (Sumber: Dirjen Bina Pasar & DistribusiPerdagangan Dalam Negeri, 2006)

Garam = Rp 550-600rb/ton

Garam = Rp. 34 jt ton

Garam = Rp 180 rb/ton

Garam = Rp 180 rb/ton Garam = Rp 180 rb/ton Garam = Rp 500600rb/ton

Garam = Rp 225 rb/ton

Gambar 30: Jumlah Backyard Hatchery dan Produksi Benih Ikan Laut di Indonesia (Sumber: Amarullah dan Sriyanto, 2006)

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

37

DAFTAR PUSTAKA

Abu dan kawan-kawan. 2002. Buku Panduan Pembuatan Garam Bermutu. Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati. BRKP. Jakarta

Adisukresno, A. 1983. Mengenal Artemia. Balai Budidaya Air Payau, Jepara. 83 hlm.Amarullah, Husni dan Sriyanto, B. 2006. Teknologi Garam-Artemia dan Produk Terkait Lainnya. Badan pengkajian dan penerapan Teknologi. Makalah Workshop Masa Depan Industri Garam di Indonesia

Anand, T. 1979. Cyst Production Of Artemia salina In Salt Ponds In Thailand. National Freshwater Prawn Research and Training Centre Inland Fiseries Division, Departement of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand.

Anonim. 1990. Basic Chemical Industries of Indonesia. The Federation of Basic Chemical Industries of Indonesia. Jakarta.

Anonim. 1993. Sodium Chloride dalam Chemical Index.

Anonim. Methods of Salt Production.

Anonim. Scientific Properties of Salt.

Anonim. The Salt Manufacturers’ Association. Manchester. United Kingdom.

APROGAKOP. 2000. Posisi Indonesia dan Pengaruh terhadap Industri di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan.

Baert, B., Bostels, P., And Sorgeloos, P. 1996. Pond Production on Manual on Production and Use of Live Food of Aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper 361, Rome.

Bagsaw, J. 1980. Biochemistry of Artemia Development Report on Symposium Held In Toronto (Canada) In July 1979. The Brine Shirmp Artemia : Universa Press, Wetteren, Belgium. (3).

BBAP, 1996. Pengembangan Usaha Produksi Kista Artemia Oleh Petambak Garam Di Madura. Balai Budidaya Air Payau, Direktorat Jendral Perikanan, Jepara.

Bossuyt, E., and Sorgeloos, P. 1980. Technological Aspects Of The Batch Culturing Of Artemia in High Desities. The Brine Shirmp Artemia Universa Press. Vol. 3. Ecology, Aquaculture. Use in Culturing.

Bruggeman, E., Sorgeloos, P., and Vanhaecke, P. 1980. Improvments In The Decapsulation Technique Of Artemia Cyst. The Brine Shirmp Artemia : Universa

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

38

Press, Wetteren, Belgium. (3), pp. 262-268.

Cholik, F., dan Daulay, T. 1985. Artemia Salina (Kegunaan, Biologi dan Kulturnya). Indonesia Fisheries Information System (12) : 26 hlm.

Daulay, T., dan Haniah, S. 1980. Kemungkinan Pemeliharaan Artemia sp di Kolam atau Tambak di Indonesia. Buletin Penelitian Perikanan. Majalah Ilmiah Perikanan Indonesia.

Dhont, J., and Lavens, P. 1986. Tank Production and Use Of ongrown Artemia. Laboratory of aquaculture and Artemia Reference Center. University Of Gent, BelgiumDirektorat Bina Pasar Dalam Negeri.Deperindag. 2000. Perdagangan Garam di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Industri Kimia An Organik. Deperindag. 2000. Pertumbuhan Permintaan dan Penyediaan Garam serta Kebijaksanaan Penanganan Garam di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan.

Hernanto, B. 2006. Standar Kualitas Garam dan Produk Turunannya. Direktorat Industri Kimia An Organik. Departemen Perindustrian. Makalah Workshop Masa Depan Industri Garam di Indonesia

Joko Wilarso. 1995. Peningkatan teknologi proses pengolahan garam rakyat menjadi garam industri dengan tenaga surya. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri. Semarang.

Kontara, Mintardjo, Sumeru, dan Ranoemihardjo. 1987. Teknik Budidaya Artemia (Culture of Live Organisms with Special Reference to Artemia Culture). INFIS, Jakarta.

Lavens P., Baert P., Sorgeloos, P., dan Smets, J. 1985. New Development In The High Density Flo-throgh Culturing Of Brine Shirmp Artemia. Paper at 16th Annual Meeting Of The World Marinculture Society, Orlando, Florida. Hlm. 1-9.

Mai Soni, A.F., 1986. Budidaya Artemia di Tambak Garam, Kabupaten Sampang, Madura. Balai Budidaya Air Payau Jepara. 15 pMai Soni, A.F., 2003. Budidaya Artemia di Tambak Garam. Laporan Tahunan 2003. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara. 11 hal.

K.M. Mackay and R. Ann Mackay. 1974. Modern Inorganic Chemistry. Intertext Books. London.

Kerry Mgruder. Halite. Guidelines for Rock Collection.

Mukidjan, R.S. 2006. Kebijakan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri di Bidang Bina Pasar dan Distribusi. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri. Departemen Perdagangan,

Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia

39

RI. Makalah Workshop Masa Depan Industri Garam di IndonesiaPersoone, G. and Sorgeloos, P. 1980. General Aspects of ecology and biogeography of artemia. The Brine Shirmp Artemia : Universa Press, Wetteren, Belgium. (3), pp. 3-21.

Santos, C., Sorgeloos, P., Lavina, E., and Bernardino, A. 1980. Succesfull Inoculation of Artemia and Production Cyst in Philippines.. The Brine Shirmp Artemia : Universa Press, Wetteren, Belgium. (3), pp. 159-163.

Prihadi, dkk. 2005. Sistem Teknologi Budidaya Artemia di Tambak Garam di Indonesia. Presentasi

Proyek Penelitian Pertanian Menunjang Transmigrasi. 1980. Team of Reference. Type A. Publikasi LP. Tanah. Bogor.

PT. Garam. 2000. Teknologi Pembuatan dan Kendala Produksi Garam di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan.

PT. Industri Soda Indonesia. 2000. Garam Produksi. Departemen Kelautan dan Perikanan.

Riley and Chester. 1971. Introduction to Marine Chemistry. Academic Press. London.

Riley and Skirrow. 1975. Chemical Oceanograpy. Academic Press. London.

Soil Survey Staff. 1975. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and Interfreting Soil Surveys USDA. Hand Book No.436.

Sungkowo, WB. 2006. Garam. PT. Garam , Persero. Makalah Workshop Masa Depan Industri Garam di Indonesia

Syahfiri dkk (Editors). 1990. Basic Chemical Industries of Indonesia. The Federation of Basic Chemical Industries of Indonesia. Jakarta.

Wahyuadi, IGK. 2005. Manfaat, Distribusi dan Produksi Artemia Lokal. Dalam Temu Nasional Perbenihan Perikanan, Jepara 6-8 Desember 2005. Dirjen Perikanan Budidaya. Jawa Tengah.

Wahyuadi, IGK dan Agung Sudaryono. 2005. Inovasi Budidaya Artemia. Pusat Riset Perikanan Budiodaya. BRKP.

Welch, P.S. 1952. Limnology. Second Edition. New York. Toronto. London. McGraw-Hill, Book Company, Inc.

Related Documents