Wittenberg-Forschungen Im Auftrag der Stiftung LEUCOREA herausgegeben von Heiner Lück, Enno Bünz, Leonhard Helten, Dorothée Sack und Hans-Georg Stephan Das ernestinische Wittenberg: Universität und Stadt (1486–1547) Band 1 Michael Imhof Verlag

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

Wittenberg-Forschungen

Im Auftrag der Stiftung LEUCOREA herausgegeben von Heiner Lück, Enno Bünz, Leonhard Helten, Dorothée Sack und Hans-Georg Stephan

Das ernestinische Wittenberg: Universität und Stadt (1486–1547)

Band 1

Michael Imhof Verlag

9 Heiner LückDas ernestinische Wittenberg: Universität und Stadt (1486–1547). Ein Forschungsvorhaben der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Stiftung LEUCOREA

20 Heinz SchillingUrbanisierung und Reformation in termino civilitatis – Überlegungen zu einer welthistorischen Symbiose

27 Enno BünzStadt und Kirche – Stadtbild und Sakraltopographie von Wittenberg als Forschungsgegenstände

30 Elgin von GaisbergDie Stadt als Quelle: Bildliche Überlieferung und baulicher Bestand

49 Antje J. GornigStadt und Kirche im mittelalterlichen Wittenberg

64 Katja PürschelDie kirchlichen Ausstattungsensembles des Altkreises Wittenberg

74 Leonhard HeltenResidenz und Stadt – off ene Fragen

82 Anke NeugebauerAm Anfang war die Residenz – Forschungen und Perspektiven

93 Th omas LangDer Kurfürst zu Besuch in seiner Residenz: Nutzung und Ausbau der Wittenberger Residenz in der Zeit von 1485–1510

117 Heiner LückStadt und Universität Wittenberg. Überlegungen zu Ausgangspositionen und Aufgaben der Forschung

121 Ulrike LudwigDie Universitätsgebäude von der Gründung der Leucorea 1502 bis zum Jahr 1547

135 Insa Christiane HennenUniversität und Stadt: Einwohner, Verdichtungsprozesse, Wohnhäuser

146 Hans-Georg StephanArchäologie, Alltagskultur und Stadtforschung

154 Ralf Kluttig-AltmannBaukeramik aus Wittenberger Grabungen:Archäologisches Fundmaterial als interdisziplinärer Gegenstand

164 Dorothée SackBauforschung in der Stadt

Inhalt

169 Antonia Brauchle, Isabelle FraseKeller als Quellen für die Stadtforschung – erste Ergebnisse aus Wittenberg

180 Diana Berger-Schmidt, Insa Christiane Hennen, Th omas Schmidt, Isabelle Frase Das Wohn- und Geschäftshaus Markt 3: Zeugnis der Glanzzeit der Universität und Stadt Wittenberg

191 Franz JägerDie Stube des gelehrten Bürgers.Zu den Wandinschriften im Haus Markt 3

198 Holger NiewischDachkonstruktionen in Wittenberg:Ergebnisse einer ersten dendrochronologischen Kampagne

205 Farbabbildungen

237 Glossar 242 Maße, Einheiten und Gewichte 245 Literaturverzeichnis 263 Verzeichnis der ungedruckten Quellen 266 Personenregister 270 Ortsregister 274 Abbildungsnachweise 275 Autorenverzeichnis

276 Impressum

154

EinführungBaustoff e, d. h. Reste von Häusern, Ställen, Brennöfen, Brunnen, Latrinen, Grundstücksmauern etc., sind ge-nauso Fundgegenstand bei Ausgrabungen wie Dinge des täglichen Bedarfs aus dem privaten und gewerbli-chen Umfeld des Menschen. Sie stammen von Abris-sen, Umbaumaßnahmen oder Reparaturen baulicher Strukturen in der Vergangenheit und belegen damit de-ren Existenz oder die einzelner Bauphasen, selbst wenn diese heute nicht mehr vorhanden sind. Will man et-was über diese vergangenen Baustrukturen wissen, sind deshalb neben schriftlichen oder bildlichen Quellen Baustoff e als archäologischer Fund eine wertvolle Er-kenntnisquelle.

Die materielle Vielfalt an Baustoff en des Spätmittel-alters und der Frühen Neuzeit ist groß: Neben Fußbo-den-, Mauer- und Dachziegeln fi nden sich im archäo-logischen Kontext Werksteine, Bauholz, Fensterglas und Bleifassungen, Nägel und Beschläge, bemalte Putz-fragmente, Teile der Fachwerkfüllungen etc. An dieser Stelle sollen jedoch, in Entsprechung zur Häufi gkeit und Bedeutung im Fundmaterial, allein die kerami-schen Baustoff e vorgestellt werden.

Gebrannte Ziegel waren auch in stein-reichen Ge-genden nicht zuletzt auf Grund der klimatischen und wärmetechnischen Vorteile eine lohnende Alternative zum Natursteinbau, denn die Voraussetzungen – Ton-lager und Brennholz – waren nahezu überall verfügbar. Im Spätmittelalter stellte man bereits vielerorts Dach- und Mauerziegel in beeindruckenden Stückzahlen her. Noch im 12. Jahrhundert war die Ziegeldeckung reprä-sentativen sakralen oder weltlichen Bauten vorbehalten, wobei verschiedene geistliche Orden ganz entscheidend zur Verbreitung dieser Bauweise beitrugen. Erst nach und nach kam die Ziegeldeckung auch bei Bürgerhäu-

sern vermehrt zur Anwendung. Forciert wurde diese Entwicklung von zunehmenden Subventionen und Verordnungen ab dem 13. Jahrhundert,¹ die z. B. Zie-geldeckung aus Brandschutzgründen den Vorzug vor Stroh- oder Holzschindeldeckung gaben oder Holz-Fachwerkbauten durch Ziegelmauerwerk ablösen lie-ßen. Man darf sich diesen Prozess allerdings nicht als Einbahnstraße vorstellen, denn neben der parallelen Existenz verschiedener Dachdeckungen an größeren Gebäuden oder Gebäudekomplexen, bedingt durch un-terschiedliche statische Anforderungen, ist durchaus auch die Entfernung von Ziegeldächern belegt, um sie wieder durch Holzschindeln zu ersetzen. Möglicher-weise spielten hier das unterschiedliche Gewicht oder bessere Befestigungsmöglichkeiten eine Rolle.² In Leip-zig fi nden sich Fragmente von Dach- und Mauerziegeln schon im 13. Jahrhundert häufi ger,³ darunter engo-bierte Dachziegel mit verschiedenen Scherben- und En-gobefarben.4

Ziegelei und Töpferei waren in der Frühen Neuzeit in vielen Regionen strikt getrennte Handwerke mit un-terschiedlichen Anforderungen an die Tonvorkommen, anderen Produktionsabläufen und Produkten. Das heißt jedoch nicht, dass Ziegeleien nur Ziegel und Töp-fereien nur Geschirr herstellten.5 Auch im Wittenber-ger Fundspektrum fi nden sich andere Objekte aus rot brennendem Ziegelton, deren Herstellung in Ziege-leien anzunehmen ist. Dies sind zum einen relativ häu-fi g auftretende massive Flachdeckel für die Abdeckung von Feuerungs- bzw. Heizungsöff nungen (Abb. 1), dann sogenannte Feuerböcke bzw. Bratspießhalter für die Herdausstattung6 oder Fackel- bzw. Kienspanhalter. Als ein besonderes Objekt lässt sich ein kleines Pferd mit Reiter ansprechen, welches ebenfalls recht grob aus rot brennendem Ziegelton hergestellt wurde.7 Es handelt

Ralf Kluttig-Altmann

Baukeramik aus Wittenberger Grabungen :Archäologisches Fundmaterial als inter disziplinärer Gegenstand

1 Für die Schweiz s. Goll, Ziegelgeschichte 1984, S. 44 f.2 Goll, Ziegelgeschichte 1984, S. 46.3 Koch, Ergebnisse 2004, S. 17.4 Kluttig-Altmann, Stadtentwicklung 1999, S. 219.5 Siehe die ausführliche Darstellung, besonders zu Zieglerde-

ckeln und Kienspanhaltern, von Tiemeyer, Zieglerpro-dukte 2000 und Dies., Stiftsziegelei 2007.

6 Eine ausführliche Vorstellung dieser Sonderform mit vielen gut erhaltenen Beispielen aus ganz Deutschland mit dem Schwerpunkt Oberpfalz /Niederbayern bei Endres, Feuerböcke 2002.

7 Siehe Kluttig-Altmann, Schatzkammer-Inventur 2010 (im Druck).

155

sich hierbei um ein Kinderspielzeug, andererseits sind solche Figuren als Aufsätze für Dachfi rstziegel durch-aus vorstellbar.8

Der Zeitraum der ernestinischen Residenz in Wit-tenberg 1486 bis 1547 fällt in die interessante Phase der allgemeinen Durchsetzung von Ziegelverwendung im bürgerlichen Hausbau. Für ein besseres Verständnis die-ses Prozesses sollen im Verlauf des Projekts alle verfüg-baren Hinweise verschiedener Quellen im Kontext be-trachtet werden. Bislang ist z. B. von 1441 der Hinweis im Stadtbuch bekannt, dass das Schindeldach einer Scheune innerhalb einer bestimmten Frist gegen ein Ziegeldach ausgetauscht werden soll. 1504 legt eine kur-fürstliche Willkür in Wittenberg generell Ziegelde-ckung bei Neubauten fest. Inwieweit das in der Folge-zeit Auswirkungen auf das Stadtbild hatte und diese Anordnung wirklich Umsetzung fand, wird im Zuge weiterer Forschungen herauszuarbeiten sein.

Baukeramik als archäologischer FundKeramik besitzt als archäologischer Fund den grundle-genden Vorteil, dass sie sich im Boden weitaus besser und länger hält als die meisten anderen Materialien. Baukeramik weist zusätzlich eine robuste Fertigung auf, was sie auch bei der Entsorgung besser vor Zerstörung schützt als z. B. Glas oder Geschirrkeramik. Wir fi nden Baukeramik auf Ausgrabungen deswegen nicht selten in größeren und gut rekonstruierbaren Fragmenten. Hemmend auf eine intensive wissenschaftliche Beschäf-tigung mit Baukeramik wirkt sich dagegen aus, dass sie

– rein archäologisch betrachtet – zum Teil als nicht sehr aussagekräftig und deshalb nur bedingt wichtig einge-stuft wird, sowohl was die Ausgrabung als auch die nachfolgende wissenschaftliche Auswertung betriff t.9 Sie wird deshalb bei Ausgrabungen häufi g nur als ver-einzelte Probe geborgen. Aus Wittenberg liegen uns von einigen Grabungsstellen erfreulicherweise viele Funde von Baukeramik vor (Abb. 2).¹0

Wie kommt nun Baukeramik auf uns, die entweder aus absichtlichen Abrissen bzw. Umbauten oder aber Katastrophen wie Hausbränden stammt? Bauschutt hat gegenüber anderen Abfallmaterialien den Vorteil, dass er, wenn er denn anfällt, oft gleich in größeren Mengen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu Abfall mit orga-nischen Bestandteilen bleibt er nach der Ablagerung ge-ruchsneutral und sein Volumen schwindet nicht. An-stelle der endgültigen Entsorgung konnte man ihn auch für sekundäre Zwecke benutzen. Auch heute noch ist Dachziegelschutt ein beliebtes Füllmaterial für Löcher in Feldwegen. Auch heute noch werden Böschungen

einfacher Wassergräben mit Dachziegeln verkleidet, bil-den Mauerziegel Wegefassungen im Garten, legt man aus gekrümmten Dachpfannen Wasserablaufrinnen über den Hof. All dies kann man in das späte Mittelal-ter / die Frühe Neuzeit zurückinterpretieren. Eine wei-tere Verwendungsmöglichkeit für Bauschutt in histori-schen Zeiten ist die Füllung jeglicher Hohlräume im und neben dem Haus, z. B. Gewölbezwickel oder leere Sand- bzw. Lehmentnahmegruben. Bauschutt wurde gern verwendet, um vollen Latrinen, deren letzte Ent-leerung man sich sparen wollte, einen festen und ge-ruchssicheren oberen Abschluss zu geben.¹¹ Nach Hausbränden, bei Nässeproblemen im Hinterhof oder Keller bzw. bei aus anderen Gründen geplanten Fußbo-denanhebungen im Haus konnten größere Mengen Bauschutt zu höheren Bodenniveaus planiert werden.

Wenn wir eine Verbindung zwischen gefundener Baukeramik und einem bestimmten Gebäude bzw. ei-ner Bauphase der gleichen Parzelle herstellen möchten, ist zu beachten, dass Bauschutt wie jeder andere Abfall auch nicht zwangsläufi g auf dem Grundstück abgela-gert oder zweitverwendet werden musste, auf dem er anfi el, sondern bei Bedarf auch auf andere Parzellen ge-langen konnte.

Baukeramik des 15. /16. Jahrhunderts aus Wittenberger Grabungen

Im uns betreff enden Zeitraum entstanden Ziegel gene-rell als sogenannte Handstrichziegel, d. h. einzeln und

Abb. 1: Wittenberg, Bürgermeisterstraße 12, Deckel eines Herdes oder einer Warmluftheizung als typisches Nebenprodukt einer Ziegelei. Die Unterseite ist stark verrußt, der bei vergleichbaren Exemplaren durchlochte Griff groß, um ein Handhaben des heißen Deckels zu ermöglichen. Durchmesser 13 cm (s. a. Farb-teil S. 223)

Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

8 Hillenbrand, Volkskunst 1981, u. a. Abb. S. 64 f.9 Vgl. dieselbe Feststellung in Mitchell, Bricks 2009,

besonders S. 2 und Hesse, Dachziegel 2001, S. 251.10 An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Leiter vieler

Ausgrabungen der letzten Jahre in Wittenberg für seine Informationen, Herrn Holger Rode (LDASA Halle).

11 Einige der zahlreichen möglichen Beispiele lassen sich in Leipzig fi nden, wo große neuzeitliche Latrinen in der Hainstraße 6, der Großen Fleischergasse 17 und der Petersstraße 28 mit Bauschutt geschlossen wurden; vgl. Kluttig-Altmann, Drehscheibe 2006, S. 76, 86, 97.

156

per Hand in einem kasten- oder rahmenförmigen Zie-gelmodel. Nach dem Ausformen, einem ersten Antrock-nen und der Entnahme aus der Ziegelform konnten sie im lederharten Zustand weiter bearbeitet werden, be-vor man sie letztendlich brannte. Trotz der Einhaltung einer gewissen Standardqualität – für Baumaßnahmen mit Tausenden von Ziegeln auch nicht anders vorstell-bar – zeigen die Ziegel als Massenware eine gewisse To-leranz der Käufer gegenüber leichteren Form- oder Brennfehlern.¹²

Besonders wichtige Fundpunkte mit quantitativ oder qualitativ beachtenswerter Baukeramik des Spät-mittelalters /der Frühen Neuzeit sind zum gegenwärti-gen Zeitpunkt der laufenden Fundaufnahme die Fund-stellen Rathaus, Markt 4, Collegienstraße 54 (Luther-haus), Collegienstraße 90 /91 und Schlossstraße 14 /15. Einige Typengruppen dieser Baukeramik sollen kurz vorgestellt werden. Alle hier beschriebenen und abge-bildeten Funde können prinzipiell in den Arbeitszeit-raum des Projektes – das späte 15. und die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts – eingeordnet werden, auch wenn sich die Datierung im Einzelfall meist (noch) nicht so eng fassen lässt.

MauerziegelMauerziegel im Rahmen des für unseren Bearbeitungs-zeitraum typischen Kloster-Formats von ca. 28 × 14 × 8 cm sind v. a. von der Collegienstraße 90 /91 überlie-fert. Die auf den ersten Blick simplen Objekte off enba-ren bei genauer Autopsie eine Fülle von stärker auswert-baren Details, so z. B. mit einer Anfl ugglasur etwas über die Art und Weise des Herstellungsbrandes, mit der Scherbenfarbe etwas über die Herkunft und mit der an manchen Stücken sichtbaren inneren Struktur über die Technik der Handformung (Abb. 3). Ab und zu gibt es

Ziegel mit dem sogenannten Fingerstrich, der allerdings im Mauerwerk nicht mehr sichtbar war (Abb. 4).

Die bei entsprechenden Untersuchungen beliebte Interpretation der Ziegelformate darf nicht überfordert bzw. ungeprüft von anderen Untersuchungsräumen übertragen werden. Vor der Festlegung des sogenann-ten Reichsformates von 1872 gab es eine Unzahl regio-nal nebeneinander existierender bzw. sich ändernder Formate. Zu beachten ist neben regionalen Traditionen v. a. die großmaßstäblich anzunehmende Wiederver-wendung älterer Ziegel. Gerade letzteres Phänomen spiegelt sich in den Wittenberger Amtsakten wieder (s. u.). Eine sich aus den Grabungsergebnissen heraus-kristallisierende Ziegelchronologie für (den Raum) Wittenberg ist ein Arbeitsziel des Projekts.

FormziegelFormziegel sind für gut sichtbare und repräsentative Einsatzorte am Bau gefertigte Mauerziegel mit ganz un-terschiedlichen Formen, abhängig davon, ob sie für Fenster- oder Türgewände, Lisenen und Pilaster, Ge-simse, Gewölberippen und -säulen oder Maßwerk ge-dacht waren. Dadurch besitzen sie eine höhere Aussa-gekraft über ehemalige Bauwerke als einfache Mauer-ziegel. Sie entstanden, indem man besondere Profi le in die kastenartigen Ziegelformen einlegte; kompliziertere Typen können auch nach der Ausformung im lederhar-ten Zustand mit einem Messer beschnitten worden sein.

Formziegel gibt es als Fund in Wittenberg vom Rat-haus, dem Lutherhaus, dem Elstertor und der Schloss-straße 14 /15 (Abb. 5 /6). Ein Formstein von der Schloss-straße 14 /15 war vermutlich Bestandteil einer Gewölbe-rippe¹³ (Abb. 7), wie sie heute noch in einigen westli-chen Kellerräumen des Wittenberger Rathauses vor-handen sind. Der Giebel der vermutlich zwischen den

Abb. 3: Wittenberg, Collegienstraße 90 /91, Mauerziegel mit deutli-chen Spuren der Handformung wie Quetschfalten, Format 25 × 11,5 × 7 cm (s. a. Farbteil S. 223)

Abb. 4: Wittenberg, Collegienstraße 90 /91, Mauerziegel mit deut-lichem schrägem Fingerstrich auf der Oberseite, Format 28,5 × 14,5 × 8,5 cm (s. a. Farbteil S. 223)

Ralf Kluttig-Altmann

12 Eine detaillierte Beschreibung des Herstellungsprozesses fi ndet sich u. a. bei Tiemeyer, Zieglerprodukte 2000, S. 410 –413.

13 Ein sehr ähnliches, um 1500 datiertes Beispiel aus St. Lorenzen I in Südtirol fi ndet sich bei Goll, Backsteine 2002, S. 11, Abb. 1.

157Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

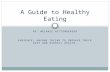

Abb. 2: Schematische Kartierung der seit 1990 durchgeführten und für das Projekt relevanten Ausgrabungen. Kreise: Material gesichtet, mit wesentlichen Anteilen von Baukeramik, Dreiecke: Material gesichtet, ohne wesentliche Anteile von Baukeramik, Quadrate: Material noch nicht gesichtet. In den Signaturen, soweit bekannt, die vom Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologien Sachsen-Anhalt, Halle chronologisch vergebene Aktivitätsnummer. Weitgehend unberücksichtigt blieben Trassengrabungen. Arbeitsstand Mai 2010.

11

19

12

3

4

18

10

4

10

8765

1214

13

53

10

64

21

11

15

21

5

9

11

20

8

17

20

19

1815

2

21 2220

16 1514 13

19

13

23

3

6

9

14

12

16

14

60a

13

37 36

11

61

10

12a4

17a 17

90

1 2

7

39

33

1

11

2625

12

24

16

3a

3

8

4

116

22

2019

17

16

35

46

25

26

6

27

895

30 31 32

7 6

67

26a

65

21

2

2

12

8889

2324

11

25

2

2

14

33

32

3

6a

7

9

3

26b

18

16a

14 1213

8

85

8786

12

62

Kirche

30

16

282726

27

5

4

97

8

22

28

28a

22a

1918 17

2

84

18

7

20

10 8

28 29

7

34

38

2

15

6

6

31

21

65

20

18

201918

35

34

5

6

4

2

1

17

Rathaus26

14

13

21

28

17

5

30b

16

34

12

10

12

12

3

10

2

11

91

1

Schloß

9

17

15

16

9

22

4

1

9

1211

1918

13

26a

2423

13a14

10

8

9

30

Kirche

3

Berliner Straße

Hallesche Straße

Schienenweg

Bürgermeist erstr aße

Klosterstraße

Mauerstraße

Juristenstraße

uristenstraße

Pfaffengasse

Jüdenstraße

Wallstraße

Kirchplatz

Wallstraße

MarktSchloßstraße

Pfaffengasse

Schloßstraße

Coswiger Straße

Marstallstraße

Wallstraße

Dessauer Ring

Elbstraße

Scharrenstraße

Hallesche Straße

Elbstraße

1980

2930

626

3121 2612

2784

834

836

163

1980

612

788

3040

760

110 1933

237

750

461

738

213

515

110

1851

294

283

230

348

401

2921

2885

2849

158

1540er- und 1560er-Jahren errichteten, wenn auch spä-ter überformten Ostfassade des Lutherhauses sowie des-sen neu entdeckter Südanbau, der »Lutherturm«, sind Beispiele für den Einsatz derartiger Formziegel.¹4 Die derzeit laufende Untersuchung der Wittenberger Kel-lerlandschaft wird weitere konkrete Einsatzmöglichkei-ten zu Tage bringen, wie sich jetzt schon abzeichnet.¹5

Abb. 5: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, bogen-förmiger Formziegel, vermutlich von einem Fenster- oder Tür-gewände, Format 29 × 9 cm (s. a. Farbteil S. 223)

Abb. 7: Wittenberg, Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, mehrfach symmetrisch gekehlter Formziegel (Kehlstab), ehemals Teil einer Gewölberippe, wobei die ungekehlte Seite in die Wand eingebaut war, Format 26 × 15 × 9 cm (s. a. Farbteil S. 224)

Abb. 6: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, mehr-fach symmetrisch gekehlter Formziegel (Kehlstab), Fragment, erhaltene Länge 15 cm (s. a. Farbteil S. 224)

Ralf Kluttig-Altmann

FußbodenziegelFür die Gestaltung von Fußbodenfl ächen konnten ne-ben Stampfl ehmböden oder Holzdielen auch fl ache, quadratische Ziegel verwendet werden. Auf Grund des gegenüber Mauer- oder Dachziegeln beschränkten Ein-satzgebietes handelt es sich um seltenere Funde, doch mehren sich durch die laufenden Untersuchungen die Hinweise in Wittenberg. Als archäologischen Fund kennen wir derartige Ziegel bisher von der Bürgermeis-terstraße 12, den Amtshäusern des Vorschlosses in der heutigen Schlossstraße 14 /15,¹6 Markt 4 und dem Par-zellenkomplex Neustraße /Ecke Mittelstraße. Weitere Fundorte wird die Aufarbeitung älterer Grabungsdoku-mentationen und Funde mit Sicherheit zu Tage brin-gen. Der am häufi gsten beobachtete Typ ist ein einfa-cher, quadratischer, unglasierter Ziegel aus rot brennen-dem Ton (Abb. 8).

Werden die Ziegelplatten auf der Grabung in situ angetroff en, liegen sie auf Böden des Erdgeschosses oder Kellers. Aus der derzeit laufenden bauhistorischen Aufnahme der rezenten Wittenberger Kellerlandschaft liegen ebenfalls die ersten Nachweise dieser Ziegel vor: aus einem kleinen Kellerraum des Vorderhauses von Markt 3 und aus einem Keller von Kirchplatz 10. Bis-her konnten zwei Größenklassen beobachtet werden: die hier abgebildete und eine größere mit etwa 30 × 30 cm Seitenlänge. Wahrscheinlich wurden sie zeit-gleich und abhängig von den Dimensionen des auszu-legenden Fußbodens eingesetzt.

Gelb oder grün glasierte Fußbodenziegel gibt es bis-her nur vom Markt 4 (Abb. 9). An den teilweise stark abgetretenen Platten sieht man, dass sie lange benutzt

14 Schmitt, Baugeschichte 2008, S. 182, Abb. 5, Schmitt /Gutjahr, Schwarze Kloster 2008, S. 135, Abb. 79.

15 Siehe den Beitrag von Antonia Brauchle und Isabelle Frase im vorliegenden Band.

16 Hier wurden die zahlreich erhaltenen historischen Fußbö-den ungeachtet des Protestes der Archäologie komplett

entfernt und damit ohne bauliche Notwendigkeit wertvol-le archäologische Substanz, mindestens z. T. aus der Erbauungszeit der Amtshäuser, ungeachtet der Bedeutung der Gebäude, vernichtet; vgl. Grabungsdokumentation von G-760 im LDASA, Halle.

159Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

worden sind. Der einzige höherwertige, polychrom gelb, grün und weiß glasierte und mit einem Blütenmotiv verzierte Fußbodenziegel, ebenfalls vom Markt 4 (Abb. 10), war Teil eines größeren geometrischen Mus-ters, welche man aus diesen Platten legen konnte. In dieser exklusiven Ausführung waren sie sicher für reprä-sentativere Räume vorgesehen. Ein einziger vergleich-barer Fund aus Sachsen hilft uns unseren Fund exakt einzuordnen. Im Schloss Freudenstein in Freiberg wur-den 2006 polychrom glasierte Bodenfl iesen in großer Anzahl gefunden, deren Verlegung man zwischen 1540 und 1560 datiert. Für das Exemplar vom Markt 4 gibt es dort eine nahezu identische Entsprechung. Das Frag-ment gehört zu einer mehrteiligen Blütendarstellung, aus denen in Freiberg zwei verschiedene Mosaikfußbo-dentypen rekonstruiert werden konnten.¹7

DachziegelWir unterscheiden ganz allgemein nach der Form zwi-schen Hohl- und Flachziegeln. Sie entstanden beide wie Mauerziegel in hölzernen Formen. Deren Boden wurde mit Sand ausgestreut, damit sich der fertig geformte Ziegel leicht daraus lösen ließ, was man seiner Unter-seite meist ansieht.

Die spätmittelalterliche Hohlziegeldeckung besteht oft aus abwechselnd konkav und konvex aufgelegten Dachziegeln, auch Mönch-Nonne-Deckung genannt. Gut erhaltene Exemplare kennen wir aus Wittenberg vor allem von der Bürgermeisterstraße 5 und 12, dem Fridericianum (Collegienstraße 62) und der Schloss-straße 14 /15 (Abb. 11). Die Dacheindeckung mit Hohl-

Abb. 8: Wittenberg, Bürgermeisterstraße 12, Fußbodenplatte aus roter Zieglerware mit deutlichem Fingerstrich als Verzierung an der Oberseite, etwas ungleichmäßige Formung, Format 18 × 18 × 5 cm (s. a. Farbteil S. 224)

Abb. 9: Wittenberg, Markt 4, hellbraun glasierte Fußbodenplatte aus weißgelber Zieglerware, Fragment. Durch eine lange Benutzung ist die Glasur auf der Oberseite fast komplett abgetreten. Erhal-tene Seitenlänge 12 cm, Dicke bis 3,4 cm (s. a. Farbteil S. 224)

Abb. 10: Wittenberg, Markt 4, bisher einzige registrierte polychrom glasierte Fußbodenplatte aus Wittenberg. Hellgrüne, gelbe und weiße Glasur befi ndet sich auf durch eine Modelprägung von-einander getrennten Feldern, die einen Ausschnitt eines Blüten-motivs zeigen. Die Oberseite trägt Trittspuren einer langen Benutzungszeit. Erhaltene Seitenlänge 9,5 cm, Dicke 3,6 cm (s. a. Farbteil S. 224)

ziegeln erforderte, wenn eine Vermörtelung der Ziegel stattfand, eine starre Dachkonstruktion wie z. B. einen liegenden Stuhl, da zu große Dachbewegungen die Mörtelstellen gelöst hätten.¹8 Insofern kann von Res-ten der Dacheindeckung als archäologischer Fund an-satzweise auf die Konstruktion des Dachwerkes rück-geschlossen werden.

Flachziegel, auch Biberschwanzziegel genannt, un-

17 Gräf, Schloss Freudenstein 2008, besonders S. 37 –39. 18 Hesse, Dachziegel 2001, S. 263.

160

terscheidet man nach den regional und zeitlich sehr un-terschiedlich gestalteten unteren Randabschlüssen, wel-che gerade, spitz oder verschieden geschwungen gestal-tet sein können.¹9 Schon seit dem 12. Jahrhundert wur-den auf der Ziegeloberseite mit dem Finger oder einem Werkzeug fl ache Rillen angebracht – entweder nahe den Seitenkanten oder auf der ganzen Oberfl äche (Abb. 12). Dies diente der besseren Wasserableitung vom Dach und sollte verhindern, dass der Regen in die nur zum Teil durch die nächstoberen und -unteren Ziegelreihen verdeckten Stoßfugen eindrang. Flachziegel kennen wir bisher v. a. von den Fundstellen Mittelstraße 30 und Collegienstraße 74. Nur singulär, auf der Schlossstraße 14 /15, wurden bisher Krempziegel beobachtet, welche bereits aus dem 16. Jahrhundert stammen könnten.

Auf der Grundlage des derzeitigen Forschungsstan-des zu Baukeramik ist schwierig zu diff erenzieren, wo im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit das Hohl-ziegeldach und wo das Flachziegeldach bevorzugt wurde. Generell kann man vor 1500 eine allgemeine Verbreitung des Hohlziegels annehmen, die ihre Wur-zeln schon vor 1200 hat,²0 während sich in der Folge-zeit im oberdeutschen Raum zunehmend das Flachzie-geldach durchsetzte. Da man Flachziegel besser ins Dachlattengerüst einhängen kann als Hohlziegel, kön-nen für die an der Schwelle zur Neuzeit immer steiler werdenden Dächer in Süd- und Mitteldeutschland vor-wiegend Flachziegel verwendet worden sein.²¹ Auch hier bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse sich dazu im Kleinraum Wittenberg und Umgebung abzeichnen, da Wittenberg im Grenzraum zwischen Nord- und Mitteldeutschland liegt. Die sehr langen Laufzeiten ein-

Abb. 11: Wittenberg, Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, Oberdächler, genannt Mönch, Länge 33,5 cm, maximale Breite 11,5 cm, Höhe mit »Horn« 8,5 cm (s. a. Farbteil S. 225)

Ralf Kluttig-Altmann

zelner Ziegeltypen wie auch die Angewohnheit, Dächer oft umzudecken und alle brauchbaren Exemplare wei-terzuverwenden, stehen einer engmaschigen Datierung klar entgegen.²²

Weitere AussagenÜber ihre bis hierher geschilderte reine Funktion als Teil eines Baukörpers besitzt Baukeramik noch ein darüber hinausgehendes Aussagepotential. Die bei der Ziegel-herstellung verwendete Technologie sowie die Gestal-tung und die Maße des Ziegels geben Anhaltspunkte für seine Datierung. Stark verglaste und sekundär ge-brannte Ziegel gehörten oft zu Brennöfen und geben damit Hinweise auf bestimmte gewerbliche Tätigkeiten auf einer Parzelle. Beispiele dafür kennen wir bisher von der Wallstraße, der Collegienstraße 32 und der Marstall-straße 13a (Abb. 13). Zusammengebackene oder extrem verzogene Dachziegel von der Pfaff engasse 27, die so ur-sprünglich sicher nicht verbaut worden sind, deuten auf die extremen Temperaturen eines größeren Hausbran-des hin (Abb. 14). Die normale Brenntemperatur der Ziegelherstellung liegt zwischen 800 und 1.000 °C, da-

Abb. 12: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, Flachziegel im Spitzschnitt, Oberseite. Mit einem Hölzchen wurden Wasserablaufrinnen eingedrückt, wenige Zentimeter des Kopfendes sind abgebrochen. Erhaltene Länge 28,5 cm, voll-ständige Breite 14,5 cm, Höhe 2 cm (s. a. Farbteil S. 225)

19 Eine detaillierte Typologie liegt z. B. für Niederbayern vor: Eibl, Dächer 1999. Der sehr interessante Ansatz orientiert sich allerdings weniger an den o. g. Schnitten, da diese auch parallel verwendet worden sein können, sondern an feinen Herstellungsdetails wie der Art der Anbringung der »Nasen«, und interpretiert diese chronologisch.

20 Hesse, Dachziegel 2001, S. 258.21 Hauer, Ziegelbrennofen 1989, S. 203. Ein herzlicher Dank

geht an Hans-Georg Stephan (Halle) für weiterführende freundliche Hinweise.

22 Ebd.

161Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

rüber kommt es leicht zu Verformungen, Sinterung, Dunkelfärbung des Scherbens und zu stärkerem Volu-menschwund als die normalen 10 % zwischen unge-branntem und gebranntem Zustand.²³

Auch wenn Ziegelsteine während der Produktion im uns betreff enden Untersuchungsraum anscheinend nicht regelhaft gestempelt wurden, gibt es doch selten Verzierungen bei den sogenannten »Feierabendziegeln« (Abb. 15)²4 oder andere, eher zufällige Merkmale wie Tierspuren. Fußabdrücke von Ziegen /Schafen und Kat-zen, wie sie auf Wittenberger Mauerziegeln erscheinen, verraten uns, dass die Ziegel nach dem Ausformen un-ter freiem Himmel oder in einer wandlosen Trocken-scheune zum Brennen vorgetrocknet worden sind.²5

Was sagen die Akten?Aus der bisherigen Aktendurchsicht im Rahmen des Projektes liegen bereits zahlreiche Hinweise auf die Pro-duktion und Verwendung von Baukeramik vor.²6 Diese gilt es im weiteren Fortgang der Forschungen mit kon-kreten Bauten oder Bauteilen zu verknüpfen. Wichtig für die Erforschung der Produktion und Distribution von Baukeramik in und um Wittenberg ist die Tren-nung zwischen Aktivitäten des Rates der Stadt und de-nen des Amtes bzw. Landesherrn, obwohl beide selbst-verständlich miteinander verfl ochten sind. Es ist eben-falls zu berücksichtigen, dass die Ziegelhütte(n) neben Steinhütte, Kalkbrennerei und Holzverarbeitung »nur«

Abb. 13: Wittenberg, Marstallstraße 13a, Ziegel eines Brennofens. Seine in den Ofen zeigende Seite ist von der großen Hitze stark aufgebläht, gerissen und verglast. Das nicht verformte Ende besitzt einen Querschnitt von 12,5 × 8,5 cm (s. a. Farbteil S. 225).

Abb. 14: Wittenberg, Pfaff engasse 27, durch ein Schadensfeuer stark verbogener Hohlziegel (Oberdächler), Fragment (s. a. Farbteil S. 225)

Abb. 15: Wittenberg, Nordfl ügel der Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, Erdgeschoss. Mauerziegel, der mit einer vor dem Brand eingeritzten Skizze nach oben verlegt war, mögli-cherweise ein sog. Feierabendziegel, 29,5 × 14,5 × 8,5 cm (s. a. Farbteil S. 225)

einen – wenn auch essentiellen – Teil der städtischen Bauinstitutionen darstellte. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass Ziegel- und Kalkproduktion eng miteinander verfl ochten sein können, da beides pa-rallel in einem Ofen, sogar im gleichen Brand, produ-ziert werden kann.²7

Eigene Ziegelscheunen gewährleisteten der inne-habenden Institution – dem Rat der Stadt, dem Amt oder einem Kloster – einen stetigen Fluss an Baumate-rial in einer kontrollierbaren Qualität zu festgelegten stabilen Preisen – grundlegende Voraussetzung für die

23 Es wird sich bei diesen Beispielen nicht um Produktions-ausschuss handeln, der als Zwischenfüllung in einem doppelschaligen Mauerwerk verwendet wurde, da dann mit einer starken Fragmentierung zu rechnen wäre, die gefundenen überbrannten Dachziegel aber ganz oder weitgehend vollständig vorliegen.

24 Nachweisbar seit der Mitte des 15. Jahrhunderts [dach ziegelarchiv.de /bezeichnungen.html; letzter Zugriff : 1. Mai 2009]

25 Dass dies ein überregionales »Problem« darstellte, verraten

uns Instruktionen des Lüneburger Amtes an seine Alten-brücker Ziegelscheune von 1684, in denen der Ziegler ermahnt wurde, die Wände seiner Trocken»hütten« hochzuziehen, damit nicht wie bisher Hunde und Schwei-ne über die weichen Ziegel laufen und diese verderben; vgl. Rümelin, Geschichte 1998, S. 35.

26 Ein herzlicher Dank für die freundliche Bereitstellung der Quellenauszüge geht an meine Kollegen Th omas Lang und Antje J. Gornig (beide Leipzig).

27 Hauer, Ziegelbrennofen 1989, S. 201.

162 Ralf Kluttig-Altmann

Bewältigung größerer Bauvorhaben.²8 Um 1500 bestan-den bereits zwei städtische Ziegelscheunen in bzw. bei Wittenberg, eine davon befand sich zusammen mit der Amtsscheune in der Fischereivorstadt westlich der um-mauerten Kernstadt Wittenbergs, die andere ließ der Rat 1497 in der »Heide«²9 außerhalb der ummauerten Stadt errichten. Die Lage an verkehrstechnisch wichti-gen Ausfallstraßen, möglichst noch in Nähe passender Tonvorkommen, ist typisch für spätmittelalterliche Zie-geleien.³0 Die Errichtung einer zweiten städtischen bzw. Ratsscheune wird mit einer intensivierten Bautätigkeit an der Stadtbefestigung in den 1490er Jahren zusam-menhängen.

Die konkrete Gestalt der Wittenberger Ziegelhütten-areale, die Anzahl und Verteilung ihrer Gebäude ist noch zu erforschen. Es gibt überregional Beispiele, nach denen man davon ausgehen kann, dass das Haus des Ziegelmeisters als am besten ausgestatteter Bau neben anderen Arbeits- und Wohnräumen als Fachwerk- oder Ziegelbau mit Dachziegeldeckung bestand, daneben die Trockenscheunen als wandlose (s. o.) oder mit luft-durchlässigen Flechtwerkwänden versehene, strohge-deckte Schuppen.³¹

Regelmäßig hat in den Akten Niederschlag gefun-den, wann die Gebäude oder ihre Öfen ausgebessert oder Öfen neu errichtet wurden. Die Ratsscheune in der Fischereivorstadt wurde Ende des 15. Jahrhunderts mit zwei Öfen betrieben, die zur Erhöhung der Produk-tivität im Wechsel befeuert werden konnten. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war die Scheune für 14 Jahre an eine Privatperson verpachtet (Hans Wilmer), von der die Stadt das Objekt 1457 für 50 Schilling zurück-kaufte. 1492 erfahren wir, dass der Ziegler selbst seine Produkte an Bürger und Fremde verkaufte. Er führte seine Einnahmen an den Rat ab und wurde dafür regel-mäßig entlohnt. Wittenberger Bürger bekamen beim Ziegelverkauf die Produkte ihrer Ziegelscheune preis-

werter überlassen als Auswärtige. Zu den »fremden« Kunden gehören u. a. das Kloster Coswig, die Stadt Jü-terbog sowie Grafen der Umgebung.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist im 15. Jahrhun-dert mindestens mit einer, im Laufe des 16. Jahrhun-derts mit mehreren Amtsscheunen zu rechnen, ohne dass aus den Archivalien heraus immer eine scharfe Trennung zwischen den einzelnen Objekten möglich wäre. Das Inventar einer Ziegelscheune mutet sehr spar-tanisch an – am Beispiel der Amtsscheune sind dort 1508 u. a. 13 Ziegelformen (Ziegelladen) und zwei Streichtische vorhanden.³² Aus anderen Quellen des ausgehenden 15. / frühen 16. Jahrhunderts erfahren wir von Karren, mit denen Ziegel aus dem Ofen geführt werden,³³ von häufi g erneuerten Kehlziegel-, Flurzie-gel-³4 und Dachziegelladen, zudem werden Zuber, Gießfässchen, breite Hauen, Grabscheite (Spaten) und eiserne Kohlekrücken genannt.³5 Es wurden Bretter für Ziegelformen aus Dresden beschaff t und Ton als Roh-stoff ebenfalls über die Elbe, u. a. vom breiten Anger und vom Fredeholtz herantransportiert.³6 Aus Grimma wurde 1487 /1488 ein (besonderes?) Dachziegelmodel ge-holt, als der buwmeister vor gab, daz eß beqwemer cziegl dan hie do were.³7

Neben einem auch für den Schlossbau tätigen Zie-gelstreicher namens Merten [Martin] taucht ein nieder-ländischer Ziegler [Hannsen Nydderlender] nach bishe-rigem Wissen ab 1503 in den Amtsquellen auf und wurde vom Amt als spezielle Fachkraft bezahlt. Ab 1505 /06 errichtete er im Auftrag des Amtes eine eigene Scheune, mit der er gleich sehr produktiv wurde.³8

Zwischen 1485 und 1505 ist mit dem jetzigen Stand der Forschung eine rege Produktion der Amtsscheune mit einer Jahresleistung zwischen 35.000 und 122.000 Ziegeln³9 zu verzeichnen, wobei die Anteile von Dach- und Mauerziegeln variieren.40 Für die Bauvorhaben in Wittenberg reicht das aber nicht aus, denn aus Torgau,

28 Sander-Berke, Baustoff versorgung 1995, S. 13.29 Der genaue Standort dieser »Heide« kann im Moment

noch nicht benannt werden.30 Sander-Berke, Baustoff versorgung 1995, S. 16.31 Ebd., S. 17 f. Gut belegbare Strukturen von Ziegeleibetrie-

ben kennen wir z. B. von Rostock (14. Jahrhundert) und Lüneburg (15. Jahrhundert); vgl. ebd.

32 Th ürHStA Weimar, EGA, Reg. Bb 2751, Bl. 207v.33 Th ürHStA Weimar, EGA, Reg. Bb 2734, Bl. 71r.34 Die Bedeutung der einzelnen historischen Ziegelbezeich-

nungen ist für Wittenberg noch nicht restlos geklärt. Bei Flurziegeln handelt es sich vermutlich um Fußbodenziegel, aber Kehlziegel können nach bisherigem Kenntnisstand sowohl Hohlziegel für eine Dachdeckung als auch gekehl-te Formziegel sein.

35 Th ürHStA Weimar, EGA, Reg. Bb 2725, Bl. 60r–v, 63r; Th ürHStAWeimar, EGA, Reg. Bb 2731, Bl. 83r.

36 Das Fredeholz (Friedeholz) liegt nach Oppermann, Amt Wittenberg 1897, westlich von Piesteritz am rechten Elbufer und wurde hauptsächlich als Weide und Obstgar-ten genutzt. Freundlicher Hinweis von Th omas Lang (Leipzig).

37 Th ürHStA Weimar, EGA, Reg. Bb 2727, Bl. 53r. Etwas später, zwischen 1505 und 1547, sind in Grimma acht Töpferwerkstätten für Gefäß- und Ofenkeramik nachge-wiesen, dazu kommen mehrere Ziegler. Die Anfertigung von hochwertigen Kachelmodeln ist in Grimma ab der Mitte des 16. Jahrhunderts belegt; Unteidig, Kachelmo-deln 2000, S. 7, 11 f. Über besondere Ziegelmodel vom Ende des 15. Jahrhunderts ist bislang noch nichts bekannt.

38 Die Verpachtung von Ziegelscheunen an private Unter-nehmer hatte für das Amt oder den Rat der Stadt den Vorteil, dass das wirtschaftliche Risiko und die Unkosten beim Pächter lagen, die Stadt oder das Amt jedoch für die Bereitstellung des Grundstücks und der Gebäude einen sicheren Fluss von Einnahmen oder Baumaterial erhielten; vgl. Sander-Berke, Baustoff versorgung 1995, S. 30.

39 Das zumindest ist der Teil der Produktion, der an das Amt abgeführt wurde. Mit weiteren Verkäufen und damit einer höheren Gesamtproduktion ist zu rechnen.

40 Die Begriff e für verschiedene Ziegelsorten aus den Quellen lassen sich im Moment nur zum Teil entschlüsseln, sollen im weiteren Verlauf der Forschungen jedoch mit konkre-ten Funden korreliert werden. Zu den Ausgaben des

163Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

Schmiedeberg, Schweinitz und Pretzsch werden wieder-holt Ziegel dazu gekauft. Nicht immer ist klar ersicht-lich, woher die Produkte stammen, die das Amt be-zahlte. So konnten glasierte Ziegel, die man im Schloss 1503 /04 für den Kamin der Fürstenkammer benötigte, sowohl aus Wittenberg selbst als z. B. auch aus Schmie-deberg stammen. Man ließ sich 1503 /04 auch Abbruch-ziegel von einem »alten Haus« in Zahna anliefern – da-hinter verbirgt sich höchstwahrscheinlich das dortige Schloss. Die in größerem Stil anzunehmende Wieder-verwendung alter Ziegel ist bei der archäologischen Be-urteilung von Fundstücken zu beachten. Andererseits produzierte die Amtsscheune Wittenbergs auch größere Chargen Ziegel für Bauvorhaben des Amtes in anderen Orten wie Schweinitz (1488 /1489: 19.200 »Flursteine«) und Belzig (im gleichen Jahr 18.000 »Dachsteine«).

Die beim Th ema Baukeramik nicht zu übersehende wirtschaftliche Verfl echtung des Amtes Wittenberg mit dem amtssässigen Schmiedeberg ist ein spannendes Forschungsfeld mit vielen off enen Fragen. Die zahlrei-chen archivalischen Hinweise müssen noch stärker mit konkreten Funden in Übereinstimmung gebracht wer-den, wobei es von archäologischer Seite bereits starke Vermutungen gibt, welche Anteile des Wittenberger Fundspektrums im 15. /16. Jahrhundert Schmiedeberger Ursprungs sein werden. Es konnten jetzt einige der für Schmiedeberg als typisch angesehenen gelben Ziegel, aus denen man auch den Südanbau des Lutherhauses errichtet hat, im Fundmaterial der Collegienstraße 90 /91 nachgewiesen werden. Der gelbbrennende Ton soll aus Tongruben in oder bei Bad Schmiedeberg stam-men4¹ – ob sie auch in den dortigen Ziegelhütten oder mit angeliefertem Ton in Wittenberg gebrannt worden sind, müssen weitere Forschungen ergeben.

Es ist damit zu rechnen, dass in Zeiten des wirt-schaftlichen Aufschwungs und Baubooms der neuen Residenzstadt Wittenberg sämtliche frei erhältlichen Baumaterialien in und um Wittenberg aufgekauft wor-den sind, wie es z. B. für Lukas Cranach d. Ä. für Zie-gelsteine aus Schmiedeberg bekannt ist.4² Große Men-gen spielten hierbei wahrscheinlich weniger eine Rolle, vorrangig wird es um besondere Anfertigungen wie Formsteine für Gesimse, Lisenen, Fenstergewände und Ziegelmaßwerk gegangen sein, wie wir sie vom Luther-haus kennen und bereits als Fund genannt haben. Ein endgültiger Nachweis für Ziegelsteine aus Schmiede-berger Produktion im rezenten Wittenberger Stadtbild steht noch aus.

AusblickDa Baukeramik erstens an historischen Gebäudeteilen erhalten ist, zweitens als archäologischer Fund in Er-scheinung tritt und drittens häufi g in archivalischen

Quellen genannt wird, ist sie ein idealer Gegenstand für eine eff ektive multidisziplinäre Betrachtung, wie sie das Projekt »Das ernestinische Wittenberg: Universität und Stadt (1486 –1547)« bietet. Aus der laufenden Durch-sicht der Rats- und Amtsrechnungen erfahren wir vie-les über die Produktion und den Handel bzw. die Ein-satzorte von Wittenberger Ziegeln. Diesen sich immer deutlicher abzeichnenden historischen Hintergrund gilt es zukünftig mit konkreten Funden zu illustrieren, andererseits profi tiert die archäologische Bewertung der Funde deutlich von den anwachsenden bauhistorischen und historischen Erkenntnissen.

Verursacht durch die eingangs genannte, weitge-hend übliche Minderbewertung von Baukeramik in der Archäologie sowie zum Teil durch langlebige funktio-nale, keinem schnellen Modewechsel unterworfene Formen bei Dach- und Mauerziegeln, ist die genaue zeitliche Einordnung vieler Funde bislang schwierig. Hier ist ein Ziel des Projektes, im Zusammenspiel mit den anderen Disziplinen ein exakteres Datierungsgerüst zu entwerfen – eine Vorgehensweise, welche auch bei anderen Fundgruppen Anwendung fi ndet, da Baukera-mik letztlich nur eine – wenn auch besonders span-nende und wichtige – Facette der aktuellen Aufarbei-tung des Wittenberger Fundmaterials darstellt.

Amtes für Ziegel zwischen 1490 und 1509 vgl. Abb. 5 im Beitrag von Anke Neugebauer im vorliegenden Band.

41 Schmitt, Baugeschichte 2008, S. 182. Freundlicher

Hinweis von Hans-Georg Stephan (Halle).42 Freundlicher Hinweis von Andreas Stahl (LDASA, Halle).

223

Ralf Kluttig-AltmannBaukeramik aus Wittenberger Grabungen : Archäologisches Fundmaterial als inter disziplinärer Gegenstande S. 154–163

Abb. 1: Wittenberg, Bürgermeisterstraße 12, Deckel eines Herdes oder einer Warmluftheizung als typisches Nebenprodukt einer Ziegelei. Die Unterseite ist stark verrußt, der bei vergleichbaren Exemplaren durchlochte Griff groß, um ein Handhaben des heißen Deckels zu ermöglichen, Durchmesser 13 cm.

Abb. 3: Wittenberg, Collegienstraße 90 /91, Mauerziegel mit deut-lichen Spuren der Handformung wie Quetschfalten, Format 25 × 11,5 × 7 cm

Abb. 4: Wittenberg, Collegienstraße 90 /91, Mauerziegel mit deutli-chem schrägem Fingerstrich auf der Oberseite, Format 28,5 × 14,5 × 8,5 cm

Abb. 5: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, bogen-förmiger Formziegel, vermutlich von einem Fenster- oder Tür-gewände, Format 29 × 9 cm

224

Abb. 7: Wittenberg, Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, mehrfach symmetrisch gekehlter Formziegel (Kehlstab), ehemals Teil einer Gewölberippe, wobei die ungekehlte Seite in die Wand eingebaut war, Format 26 × 15 × 9 cm

Abb. 6: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, mehr-fach symmetrisch gekehlter Formziegel (Kehlstab), Fragment, erhaltene Länge 15 cm

Abb. 8: Wittenberg, Bürgermeisterstraße 12, Fußbodenplatte aus roter Zieglerware mit deutlichem Fingerstrich als Verzierung an der Oberseite, etwas ungleichmäßige Formung, Format 18 × 18 × 5 cm

Abb. 9: Wittenberg, Markt 4, hellbraun glasierte Fußbodenplatte aus weißgelber Zieglerware, Fragment. Durch eine lange Benutzung ist die Glasur auf der Oberseite fast komplett abgetreten. Erhal-tene Seitenlänge 12 cm, Dicke bis 3,4 cm

Abb. 10: Wittenberg, Markt 4, bisher einzige registrierte polychrom glasierte Fußbodenplatte aus Wittenberg. Hellgrüne, gelbe und weiße Glasur befi ndet sich auf durch eine Modelprägung voneinander getrennten Feldern, die einen Ausschnitt eines Blütenmotivs zeigen. Die Oberseite trägt Trittspuren einer langen Benutzungszeit. Erhaltene Seitenlänge 9,5 cm, Dicke 3,6 cm

Ralf Kluttig-Altmann

225

Abb. 11: Wittenberg, Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, Oberdächler, genannt Mönch, Länge 33,5 cm, maximale Breite 11,5 cm, Höhe mit »Horn« 8,5 cm

Abb. 12: Wittenberg, Lutherhaus, Collegienstraße 54, Garten, Flachziegel im Spitzschnitt, Oberseite. Mit einem Hölzchen wurden Wasserablaufrinnen eingedrückt, wenige Zentimeter des Kopfendes sind abgebrochen. Erhaltene Länge 28,5 cm, voll-ständige Breite 14,5 cm, Höhe 2 cm

Abb. 13: Wittenberg, Marstallstraße 13a, Ziegel eines Brennofens. Seine in den Ofen zeigende Seite ist von der großen Hitze stark aufgebläht, gerissen und verglast. Das nicht verformte Ende besitzt einen Querschnitt von 12,5 × 8,5 cm.

Abb. 14: Wittenberg, Pfaff engasse 27, durch ein Schadensfeuer stark verbogener Hohlziegel (Oberdächler), Fragment

Abb. 15: Wittenberg, Nordfl ügel der Amtshäuser des Vorschlosses, Schlossstraße 14 /15, Erdgeschoss. Mauerziegel, der mit einer vor dem Brand eingeritzten Skizze nach oben verlegt war, mögli-cherweise ein sog. Feierabendziegel, 29,5 × 14,5 × 8,5 cm

Baukeramik aus Wittenberger Grabungen

Related Documents