Storie di confine Appunti e ricerche su un territorio montano (Frignano, secoli VIII-XXI) a cura di Matteo Al Kalak viella

Welcome message from author

This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.

Transcript

Storie di confine

Appunti e ricerche su un territorio montano (Frignano, secoli VIII-XXI)

a cura di

Matteo Al Kalak

viella

Copyright © 2013 - Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: giugno 2013ISBN 978-88-6728-078-0

Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell’Accademia scientiica del Frignano Lo Scoltenna

viellalibreria editrice

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Indice

Matteo al KalaK

Introduzione 7

I. Istituzioni e società

elio tavilla

L’autonomia “federale” del Frignano dal Comune medievale alla Provincia estense 19

Carlo Baja Guarienti

Al governo della montagna: banditi e fazioni nel Cinquecento estense 33

Matteo al KalaK

Il mito delle origini. Confraternite e istituzioni ecclesiastiche tra Controriforma e riconquista cattolica (Fiumalbo, 1508-1845) 43

Claudio SilinGardi

La montagna tra renitenza e Resistenza. L’esperienza della zona libera di Monteiorino (1943-1945) 59

MarCo Cattini

Appunti e spunti per un’indagine sulla demograia sociale del Frignano (1761-2011) 77

II. Fonti e rappresentazioni

enriCo anGiolini

Fonti per la storia di un territorio montano: il caso dell’Archivio di Stato di Modena 95

6 Storie di conine

FaBio Marri

L’Appennino di Guido Cavani 105

FederiCa Badiali

Un’antica carta della montagna: la mappa della Croce Arcana 131

Sonia CaviCChioli

Ascanio Magnanini e Giovanni Gherardini, «magistri» fananesi.Pratiche artigianali e circolazione di modelli nell’arte ecclesiastica del Frignano 157

Indice dei nomi 179

Indice dei luoghi 185

Carlo Baja Guarienti

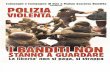

Al governo della montagna: banditi e fazioni nel Cinquecento estense

Nel XXV libro del Baldus la furia Aletto, «meretrice di Malebolge», si vanta di aver riversato nel mondo due gemelli i quali, non ancora del tutto usciti dal corpo della madre, «cominciarono subito a picchiarsi con i piccoli pugni e a grafiarsi le ganascine con le unghie ancor tenere»: sono Guel-phus e Gibellus, nutriti con latte di serpente, destinati a prostrare il mondo intero e arrossare di sangue la terra. Grazie a loro il Tartaro è sempre pieno di anime perdute, i cristiani si combattono in guerre fratricide e «i popoli d’Italia, che basterebbero a sottomettere il mondo, sono in discordia tra loro e si riducono da se stessi a essere vassalli, servi e vili famigli di coloro che in tempi passati furono per forza nostri vassalli e servi e vili famigli».1

Il risentimento di Folengo per le fazioni o «parti» è condiviso da molti suoi contemporanei, testimoni di un’età di guerre all’apparenza senza ine. Da quando, nel 1494, la discesa a Napoli di Carlo VIII di Francia ha sgre-tolato il delicato equilibrio fra gli Stati italiani sancito dalla pace di Lodi, la penisola è diventata il campo su cui si combatte la battaglia per la suprema-zia in Europa; le truppe imperiali e spagnole della casa d’Asburgo e quelle francesi dei Valois percorrono le campagne e i potentati italiani – in partico-lare lo Stato della Chiesa – appoggiano ora uno ora l’altro fra i contendenti cercando di spostare le proprie pedine sulla scacchiera della grande politica europea. Nello stato di guerra generalizzata gli antichi nomi delle fazioni, gueli e ghibellini, vivono una nuova stagione di attualità. Questa frattura, che percorre la società italiana in dalla ine del XII secolo e costituisce una

1. T. Folengo, Baldus, a cura di E. Faccioli, Torino 1989, pp. 858-865 (XXV, vv. 284-396).

Carlo Baja Guarienti34

sida per gli studiosi già dai tempi di Bartolo da Sassoferrato,2 alla ine del XV secolo è un mosaico di ragioni e pulsioni eterogenee: in essa si mescola-no forme quasi rituali di aggressività delle famiglie nobili, interessi politici – locali e sovralocali – e strategie di controllo sfruttate dalle autorità centra-li, abituate a spostare il peso del proprio favore da una famiglia all’altra per regolare gli equilibri di potere nelle città del dominio.3

In molti centri urbani, in particolare in Lombardia e Romagna, lo scon-tro fra le grandi potenze trova dunque un rilesso negli scontri fazionari che insanguinano le strade. Da Ravenna a Milano le famiglie di tradizione guelfa e ghibellina rispolverano il linguaggio e lo strumentario della par-zialità – non solo le armi, ma anche le canzoni e le divise che campeggiano su capi di vestiario come calze o berretti4 – mettendoli al servizio di una politica internazionale il cui peso sulle realtà locali è ovviamente determi-nante. E in alcuni casi, come si vedrà, le parti si rivelano la chiave di volta che regge l’intero ediicio di governo di una città e del suo contado.

Le fazioni del Frignano

Nel 1510, quando lo scontro fra il duca Alfonso I d’Este e il papa Giulio II porta le armate pontiicie sotto le mura di Modena, la città è dilaniata da una guerra civile che coinvolge alcune delle più importanti famiglie della no-biltà: al vertice della fazione ghibellina – favorevole all’avvento del dominio papale – sono Gherardo Rangone e i Tassoni, mentre la parte guelfa – fedele al duca di Ferrara – è guidata dai Fogliani, dai Carandini e da Guido «il Gros-so» Rangone. La guerra fra le «maledette parti» (così le deinisce il cronista Tommasino Lancellotti5) ha anche diramazioni nel Frignano, dove i ghibellini

2. Nel De Guelphis et Gebellinis Bartolo deinisce le fazioni affectiones hominum: cfr. D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano: il De Tyranno di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, Firenze 1981.

3. Sul ruolo delle parti nella società cinquecentesca e sulle relative interpretazioni storiograiche, cfr. in generale M. Gentile, Gueli, ghibellini, Rinascimento. Una nota introduttiva, in Gueli e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. VII-XXI.

4. A Reggio, per esempio, nel marzo 1519 una grida vieta l’uso di ogni riferimento – simboli, canzoni, «segni alcuni o divise a la beretta o calze a la guelfa, et gibellina» – che rimandino al linguaggio delle fazioni: cfr. Archivio di Stato di Reggio Emilia, Gride, Ma-noscritte, XVI sec., 2 marzo 1519, c. 1r.

5. T. de’ Bianchi detto Lancellotti, Cronaca modenese, Parma 1862 (Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi - Serie delle cronache), tomo II, vol. I, p. 183.

Al governo della montagna 35

sono capeggiati da un bellicoso prete di Mocogno, don Alberguccio,6 e i gueli possono contare su due famiglie di recente affermazione: i Geminelli di Bibo-ne, detti «da Castagneto», e i Tanari di Gaggio. È proprio grazie a queste due famiglie che nell’agosto 1510, quando le truppe papali condotte dal duca di Urbino Francesco Maria della Rovere ottengono la resa della città, il Frignano resiste ponendosi come unico argine all’avanzata dello Stato della Chiesa sul ducato estense; condizione che diviene ancora più evidente quando, nel 1512, anche Reggio e il suo territorio cadono nelle mani del papa.

Una sommaria indagine prosopograica sui principali esponenti della parte guelfa nel Frignano permette di tracciare un ritratto del materiale umano cui attinge la lotta fazionaria nelle montagne estensi.7

I Geminelli da Castagneto – famiglia di bassa estrazione sociale arric-chitasi forse grazie ai commerci, certamente grazie a una spregiudicata azio-ne politica – compaiono sulla scena nel 1489, quando il capostipite Gaspare dà ricetto a un omicida di nome Corradino e, nonostante questo, ottiene la protezione del duca Ercole I nei confronti del commissario estense Bernardi-no Cusatri; protezione confermata l’anno seguente, quando lo stesso Gaspa-re è protagonista di un duro scontro con il feudatario Cesare Montecuccoli, e raramente negata dai duchi di Ferrara nel trentennio successivo.8

La generazione dei igli di Gaspare – Cato, Virgilio e il sacerdote Giacomo – rinsalda il legame con i duchi d’Este rendendosi protagonista del lungo e sanguinoso conlitto con Domenico d’Amorotto de’ Bretti, igura speculare – in quanto nativo della montagna reggiana, ghibellino e seguace del papa – dei capi gueli frignanesi. Un conlitto che, dopo lunghi

6. Don Alberguccio è citato anche in alcune lettere di Francesco Guicciardini in rela-zione alla fazione ghibellina reggiana capeggiata da Domenico d’Amorotto; il nome stesso del sacerdote denuncia un probabile legame con la famiglia Montecuccoli, in quegli stessi anni protagonista di un lungo conlitto con la famiglia da Castagneto. Su di lui cfr. C. Cam-pori, Notizie storiche del Frignano. Opera postuma, Modena 1886.

7. Sulle famiglie da Castagneto e Tanari cfr. i dettagliati studi di A. Sorbelli, Il Duca di Ferrara e Cato, Virgilio e don Giacomo da Castagneto. Contributo alla storia delle relazioni tra gli Estensi e lo Stato pontiicio nel secolo XVI, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, XLIX (1899), pp. 127-164 (ora in La guerra dei montanari. Gueli e ghibellini fra Reggio, il Frignano e la Garfagnana, a cura di C. Baja Guarienti, Reggio Emilia 2010, pp. 63-123) e di S. Santagata, Lotte di fazione in Frignano nel XVI secolo. Cronaca 1530-1538. I conti Montecuccoli, i Menzani di Montetortore, i Geminelli di Castagneto, i Tanari di Gaggio, Montese 2010 («Quaderni Storici di Montese», n. 5). Più in sintesi si veda anche la voce di L. Turchi, in Dizionario biograico degli italiani, vol. 54, Roma 2000, pp. 203-205.

8. Sorbelli, Il Duca di Ferrara, pp. 66-68.

Carlo Baja Guarienti36

anni di scaramucce e rapide incursioni nel territorio nemico, fra il 1522 e il 1523 decapiterà entrambe le fazioni: Cato morirà nella notte del 15 agosto 1522, ucciso dai reggiani a Fanano con il iglio e una ventina di seguaci; Virgilio e Domenico cadranno il 5 luglio 1523 nella battaglia che pone ine alla guerra combattuta fra le valli modenesi e reggiane.9

I igli di Gaspare da Castagneto, alle cui “carriere” sono assimilabili le biograie di molti leader fazionari, si muovono abitualmente sul conine fra legalità e illegalità. Cato, citato dal governatore Francesco Guicciardini come «capo della parte duchesca nella montagna di Modona»10 e dal cronista Francesco Panini come uomo del seguito di Guido il Grosso Rangone,11 è già bandito dai domini estensi insieme al padre nel 1499,12 mentre Virgilio – lancia spezzata del cardinale Ippolito d’Este e a sua volta soldato di Guido Rangone13 – compare in un elenco di «ribelli di Santa Madre Ecclesia» processati a Bologna nel 1512;14 inine Giacomo, uno dei numerosi sacerdoti coinvolti in prima ila nelle lotte fazionarie, detiene alcuni beneici ecclesiastici «più per forza che in altra maniera».15

Poteri centrali e poteri periferici

I da Castagneto, come i loro omologhi reggiani Bretti, rappresentano un potere de facto costantemente impegnato nel mantenimento di un fragi-le equilibrio con i poteri de iure.

In Italia, come in altre parti d’Europa, per un lunghissimo periodo la lotta per gli interessi politici locali è stata afidata alle armi. In partico-lare nelle aree poste ai margini degli Stati, lontano dai centri del potere, interi nuclei familiari risolvono con metodi violenti – generalmente sot-to la protezione di un signore feudale o della stessa autorità centrale – le

9. Su questo conlitto rimando al mio La «guerra dei montanari», in La guerra dei montanari, pp. 11-62.

10. F. Guicciardini a G. de’ Medici, Reggio 20 giugno 1518 in F. Guicciardini, Lettere, a cura di P. Jodogne, Roma 1986-2004, vol. III, pp. 407-408, num. 661.

11. F. Panini, Cronica della città di Modona, a cura di R. Bussi, R. Montagnani, Mo-dena 1978, p. 130.

12. Santagata, Lotte di fazione, p. 10.13. Ivi, p. 13.14. F. Dalla Tuata, Istoria di Bologna, a cura di B. Fortunato, Bologna 2005, II, p. 650

(c. 396r).15. A. Magnani, Memorie istoriche del Frignano: circa 1664, a cura di P. Bernardoni,

Montese 2007, p. 72.

Al governo della montagna 37

controversie legate all’esercizio del potere e spesso l’omicidio politico è delegato a giovani membri delle famiglie; i quali, collezionando bandi in conseguenza delle azioni criminose svolte per conto della fazione, scivola-no rapidamente in una condizione di totale dipendenza dalla fazione stessa, unica entità capace di offrire protezione dalla legge.16

In questo scenario, dunque, nell’assenza concreta di un principio or-dinatore centrale – spesso percepito come estraneo o persino ostile – le fazioni diventano, oltre che l’unica fonte di protezione e senso di appar-tenenza, la principale autorità cui afidare le regolazione dei conlitti; esse costituiscono allo stesso tempo, paradossalmente, l’elemento di disordine per eccellenza e la più prossima fonte di ordine.17

Nell’impossibilità di contrastare eficacemente questi poteri, l’autorità centrale o le autorità periferiche in molti casi scendono a compromessi delegando in una certa misura ai leader locali il mantenimento dell’ordine sul territorio. Nello Stato della Chiesa, ad esempio, la nobiltà appoggia da sempre i banditi, particolarmente nelle zone prossime al conine con il Regno di Napoli e nelle legazioni settentrionali.18

Questa dinamica, naturalmente, non è una caratteristica esclusiva dell’Italia: durante il suo viaggio in Catalogna nel 1512 Francesco Guic-ciardini, che di lì a poco come governatore di Modena e Reggio per lo Stato della Chiesa dovrà contenere l’irruenza dei banditi impegnati nella lotta fazionaria, annota che in quella regione come nell’Appennino «molti vi sono che hanno luoghi e castelli dove chi è pel re non può cognoscere: a costoro concorrono tutti e’ tristi ed assassini del paese, e loro per avere più seguito gli intratengono, nutriscono e difendono».19 Un secolo più tardi,

16. Cfr. R. Comaschi, Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado bolognese del XVI secolo, in Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, a cura di G. Ortalli, Roma 1986, pp. 225-232: 228-229. Sugli ostacoli opposti dalla montagna ai condizionamenti civilizzatori della città cfr. F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino 1986, I, p. 18.

17. E. Muir, Mad Blood Stirring. Vendetta in Renaissance Italy, Baltimore-London 1998, pp. 27-38; cfr. anche X. Torres i Sans, Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII, in Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII, a cura di F. Manconi, Roma 2003, pp. 35-52: 46.

18. I. Fosi, Banditismo, nobiltà e comunità rurali nello Stato Ecclesiastico fra Cinque e Seicento, in Banditismi mediterranei, pp. 23-34: 24-26.

19. F. Guicciardini, Diario del viaggio in Spagna. Memorie di famiglia, a cura di B. Maier, M. Spinella, Pordenone 1993, pp. 19-20; cit. in Torres i Sans, Faide e banditismo, p. 45.

Carlo Baja Guarienti38

all’inizio del Seicento, gli farà eco il bolognese Giovanni Battista Segni: i «fuorusciti» hanno mano libera proprio perché «certi signoretti inquieti ne sogliono chiamare e riempirne i contadi, cercando occasioni di romperla co’ vicini ed effettuare certi loro pensieri superbi e vani».20

«Populi in modo freddi»

Il 29 giugno 1516 proprio Francesco Guicciardini, che in qualità di uomo dei Medici si trova a essere uficiale dello Stato della Chiesa sotto il papato di Leone X, succede a Fabiano Lippi nel governo di Modena tro-vandosi a dover fronteggiare nella città – e l’anno successivo anche nella limitrofa Reggio, di cui assume la guida nel luglio 1517 – non solo le dina-miche fazionarie urbane, ma anche gli scontri nelle montagne.

Il giurista iorentino vede nell’appoggio fornito dalle autorità ai poteri de facto uno strumento di governo indegno e pericoloso: il popolo – ca-tegoria cui Guicciardini riserva un sentito ed esplicito disprezzo – è per sua natura privo degli strumenti culturali e tecnici necessari all’uomo di governo e un potere di stampo popolare non potrà che essere basato su un uso smodato della violenza. Così, l’autorità detenuta a Reggio da Dome-nico d’Amorotto è «una tirannide da potersi comparare a molte di quelle antiche» e il iorentino non ritiene che «allo honore di nostro signore et di quella Sancta Sedia appartengha dare favore a simili huomini».21

Per Guicciardini, profondo conoscitore dei meccanismi del potere, la violenza è una componente irrinunciabile della sovranità; ma chi ammini-stra lo Stato deve saperne fare un uso accorto ed equilibrato.22

Tuttavia, lo stesso Guicciardini capisce bene quanto alta sia la posta in gioco e, considerata la congiuntura da un punto di vista geopolitico, osserva che il Frignano

20. G.B. Segni, Trattato sopra la carestia e la fame, sue cause, accidenti, provisioni, reggimenti, Bologna 1602, pp. 59-62. Cfr. anche Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo, II, p. 795.

21. F. Guicciardini a G. de’ Medici, Reggio 12 agosto 1517, in Guicciardini, Lettere, III, pp. 71-74, num. 482.

22. Cfr. J. Hale, La civiltà del Rinascimento in Europa. 1450-1620, Milano 1994, p. 434; inoltre M. Palumbo, Gli orizzonti della verità. Saggio su Guicciardini, Napoli 1984, pp. 20 ss. Nei Ricordi Guicciardini deinirà il popolo «animale pazzo, pieno di mille errori, di mille confusione, sanza gusto, sanza deletto, sanza stabilità»: F. Guicciardini, Ricordi, a cura di V. De Caprio, Roma 1990, p. 101 (ricordo 140).

Al governo della montagna 39

importa molto, massime alle cose di Modena, perché tra di Garfagnana e di quici ci sarebbono in uno subito alle spalle con tre o quattro milla uomini; e avendo in tutt’a due queste città amici, ed è populi dell’una e dell’altra in modo freddi, che in uno bisogno non ce ne varremo, e noi essendo al tutto sprovvisti, gli riuscirebbe facilmente tutto quello che disegnassi.23

La rilevanza politica degli scontri fazionari nella montagna è lucidamen-te esposta in queste poche righe: gli Este, che in entrambe le città sottratte loro dallo Stato della Chiesa hanno «amici», potrebbero sfruttare la falla mantenu-ta aperta dalle bande iloestensi del Frignano per attaccare in armi Modena; e la popolazione, sostanzialmente indifferente alle sorti di un governo recente e ancora estraneo, non presterebbe alcun aiuto agli uficiali pontiici («populi [...] in modo freddi, che in uno bisogno non ce ne varremo»).

Nonostante questo, Guicciardini rimarrà sostanzialmente fedele – dove possibile – al proposito di reggere le città dello Stato della Chiesa senza afidarsi alle parti; memore, in questo, anche della ine del suo prede-cessore nel governo di Reggio, quel Giovanni Gozzadini «taglato a pezi» il 28 giugno 1517 dai gueli per la sua eccessiva parzialità (in relazione alla quale Guicciardini parla dei «fructi de’ tristi governi»24). Grazie al suo stile di governo il iorentino si meriterà la fama di portatore di «una strema, et incredibile giustitia: la quale senza risguardo havere ad alcuno contra tutti indifferentemente essercitava».25

Ludovico Ariosto e i banditi

Sull’altro versante del crinale appenninico, negli stessi anni la Garfa-gnana – la regione più lontana dalla capitale nel mosaico dello Stato estense – è ostaggio di banditi talmente potenti da offrire pubblicamente premi in denaro in cambio della consegna del vicecommisario, vivo o morto.26

23. F. Guicciardini a G. de’ Medici, Reggio 8 aprile 1518 in Guicciardini, Lettere, III, pp. 328-329, num. 617.

24. F. Guicciardini a G. Gheri, Modena 28 giugno 1517, ivi, II, pp. 613-614, num. 421. Sull’omicidio di Gozzadini cfr. C. Baja Guarienti, Reggio, 28 giugno 1517. Liturgia di un omicidio, in «Studi storici», 4 (2008), pp. 985-1000.

25. B. Cartegni, [Cronaca], Biblioteca Municipale di Reggio Emilia «A. Panizzi», Mss. Regg. C69, c. 661r.

26. Cfr. O. Rombaldi, Lodovico Ariosto commissario generale della Garfagnana, in Lodovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, la sua gente, Atti del convegno di studi organizza-

Carlo Baja Guarienti40

Nel febbraio 1522 giunge qui con il titolo di commissario Ludovico Ariosto, il quale alle doti poetiche non associa, per sua stessa ammissione, la fermezza necessaria a un buon governante. In una lettera del 2 ottobre 1522 – uno dei frequenti passi in cui il poeta si lamenta di un incarico accettato solamente per devozione verso la casa d’Este e necessità economica – Ariosto scrive: «Io gli ho compassione [...]; io ’l confesso ingenuamente, ch’io non son homo da governare altri homini, ché ho troppa pietà, e non ho fronte di negare cosa che mi sia domandata».27

In Garfagnana le autorità ferraresi e le personalità legate alla corte mantengono un atteggiamento ambiguo nei confronti delle bande che conducono parallelamente la lotta fazionaria e la più remunerativa attività di razzia ai danni dei viaggiatori e delle comunità vicine. Da un lato i commissari e i capitani delle rocche hanno il compito di mantenere entro conini accettabili i disordini che frequentemente agitano le valli, dall’altro ci sono banditi che hanno, come il castelnovese Pierino Magnani, «pratica secreta a Ferrara di persone che gli fanno animo di poter fare ciò che vole».28

Ariosto stesso, quando si troverà a fronteggiare un potere de facto ab-bastanza radicato da poter condizionare gli equilibri politici della regione, sceglierà la via del compromesso e dell’ambiguità. Nel novembre 1522 Giangiacomo Cantelli, un garfagnino seguace di Domenico d’Amorotto (dunque teoricamente ostile al governo estense, almeno nel crinale lom-bardo dell’Appennino), scrive al poeta offrendo al duca la propria fedeltà e quella di Domenico; nel riferire ad Alfonso I il contenuto della lettera, Ariosto si esprime favorevolmente in merito alla fedeltà di Cantelli – che pure si è più volte scontrato con i seguaci di Cato da Castagneto – ma appare molto più prudente per quanto riguarda Domenico. Il reggiano si professa «bon servitore» del duca, ma

to dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Sezione di Reggio Emilia, nel quinto anniversario della nascita del poeta, Reggio Emilia 27-28 aprile 1974, a cura di G. Badini, Reggio Emilia 1974, IV, p. 64. In generale, sul fenomeno del banditismo in Garfagnana in questi anni, cfr. G.C. Montanari, Storie di banditi fra Modena e la Garfagnana nei secc. XV-XVI, in La Garfagnana dall’avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara, Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca ariostesca, 11-12 settembre 1999, Modena 2000, pp. 273-282; inoltre, nello stesso volume, G. Nesi, I banditi dell’Ariosto e la politica ducale di assimilazione della Provincia di Garfagnana al sistema estense, pp. 253-272.

27. Cfr. Rombaldi, Lodovico Ariosto, p. 62. Sulla permanenza dell’Ariosto in Garfa-gnana cfr. inoltre A. Spaggiari, Carte relative al commissariato di L. Ariosto in Garfagnana presso l’Archivio di Stato di Modena in Lodovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, la sua gente, IV, pp. 185-194.

28. Rombaldi, Lodovico Ariosto, p. 62.

Al governo della montagna 41

che esso sia o non sia, vostra eccellenza lo debbe sapere meglio di me: io per me di questa bona opinione di Domenico non son ben chiaro, perché gli effet-ti che per li tempi passati ho veduto mi paron contrarii; pur, avendo egli più possanza in questi paesi che non hanno gli oficiali di vostra eccellenza, non mi pare che sia fuor di proposito di mostrare di credere che più presto ne sia amico che inimico, inché un dì messer Domenedio provegga che possiamo più di lui.29

Il commissario estense Ludovico Ariosto ritiene opportuno consigliare al duca Alfonso I un atteggiamento conciliante nei rapporti con Domenico d’Amorotto: nelle anguste valli garfagnine il iglio di un oste del paese di Carpineti può avere «più possanza» del signore di Ferrara.

Una lunga metamorfosi

La battaglia combattuta nel Frignano il 5 luglio 1523 fra Virgilio da Castagneto e Domenico d’Amorotto, dunque, decapita le due fazioni in lot-ta per il controllo della montagna estense; di lì a poco, l’11 settembre dello stesso anno, i fratelli ancora in vita dei capi uccisi, don Giacomo da Casta-gneto e Vitale Bretti, sono costretti a irmare una pace a Cento.30 Proprio in settembre, approittando della morte di papa Adriano VI, il duca di Ferrara si riappropria di Reggio e in breve chiude i conti con la famiglia ghibellina che tanto ha contribuito a far vacillare il suo potere nella parte occidentale del dominio: nel febbraio del nuovo anno il governatore Enea Pio convoca nella cittadella Vitale e i suoi principali seguaci sub amicitiae specie, ma una volta chiuse le porte li fa imprigionare e interrogare. Vitale, dopo aver confessato sotto tortura numerosi delitti, viene strangolato e i suoi uomini vengono impiccati alle inestre della podesteria «a vista del popolo».31

29. L. Ariosto ad Alfonso I d’Este, Castelnuovo di Garfagnana 25 novembre 1522 in G. Sforza, Documenti inediti da servire alla vita di Ludovico Ariosto, Modena, 1926 (Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi), lettera XLI. La lettera prosegue: «Io mi son sforzato in adesso di tenermelo per amico, e anco di persuadere a lui che vostra eccellenza l’abbia per buon servitore: e questo credo sia stato bona causa, che in adesso non ha, sotto specie di parzialitadi, molestato questa provincia. Se questo mio discorso par bono a vostra eccellenza, prego quella che anco con estrinseche dimostrazioni si sforzi di tenere Domenico, se non amico, almen non inimico».

30. Lancellotti, Cronaca, tomo II, vol. I, p. 103; Sorbelli, Il Duca di Ferrara, p. 103.31. G. Panciroli, Storia di Reggio, trad. di Prospero Viani, Reggio Emilia, 1846, II,

p. 204.

Carlo Baja Guarienti42

Dopo la pace del 1523 gli scontri fra le parti nella montagna modenese diminuiscono in quasi a scomparire per diversi anni, ma le inimicizie fra le famiglie permangono come una trama sottesa agli eventi del decennio, pronte a riesplodere. Fra il 1530 e il 1531 una nuova ondata di violenze investe il Fri-gnano riconigurando i vertici delle fazioni: da una parte i Tanari con quanto resta dei Geminelli, dall’altra i feudatari Montecuccoli con i Menzani.32

Questa seconda fase di guerra non è meno sanguinosa della prima, ma con il ritorno di Modena agli Este nel 1527 il contesto politico della regione è radicalmente cambiato: la frontiera con lo Stato della Chiesa non spezza più l’unità dei domini estensi, ma è tornata a spostarsi sul conine bolognese. Le famiglie frignanesi continuano a coltivare alleanze al di fuori del ducato – in particolare prendendo parte all’interminabile lotta fra le consorterie pistoiesi dei Panciatichi e dei Cancellieri e inserendosi negli equilibri di potere ioren-tini – ma i pericoli per la stabilità del ducato, e di conseguenza gli sforzi pro-fusi dalla capitale, sono decisamente inferiori. Dopo la pace del 1538, poi, la violenza fazionaria e il banditismo cui essa è intrinsecamente connessa assumono orizzonti deinitivamente individuabili nel contesto locale.

Un processo di depotenziamento, questo, osservabile anche nel resto della Penisola: dopo la fase di drammatica vitalità sperimentata all’inizio del secolo, nel corso del Cinquecento lo scontro fra gueli e ghibellini perde forza sia sul piano militare sia su quello ideale ino a sbiadire quasi del tutto.

Le parole, tuttavia, restano e diventano parte del vocabolario politico italiano. Categorie lessibili e pronte a essere risemantizzate in nuovi contesti, gueli e ghibellini riprendono la loro carsica presenza nella storia d’Italia: rinati nel Settecento, i discendenti dei gemelli infernali Guelphus e Gibellus – ormai molto dissimili dai lontani progenitori – si apprestano a vivere una nuova stagione (grazie all’aggiunta del preisso neo-) nell’Ottocento di Vincenzo Gioberti, Giovanni Battista Niccolini e Francesco Domenico Guerrazzi.33

32. Su questi anni cfr. Santagata, Lotte di fazione. I Tanari sono strettamente impa-rentati con i Geminelli attraverso il matrimonio di Elisabetta Geminelli – sorella di Cato, Virgilio e Giacomo – con Pietro Tanari: una dinamica naturalmente frequente nelle fazioni. I quattro igli maschi di Pietro ed Elisabetta moriranno, tutti di morte violenta, fra il 1532 e il 1538: cfr. ivi, p. 119.

33. Gentile, Gueli, ghibellini, Rinascimento, pp. XV-XVI; sulla rinascita settecente-sca della terminologia fazionaria cfr. C. Donati, Tra urgenza politica e memoria storica: la ricomparsa dei ghibellini (e dei gueli) nell’Italia del primo Settecento, in Gueli e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, pp. 109-128.

Related Documents